こんにちは、2023年のA群(真偽法)の解説を書いていきます。

※共通

問題はこちらから確認をお願いします。できるだけ教科書の根拠に沿って解説を書いていきます。

問題によっては実務では合っていても、試験的には間違っているという問題もあります。(例:2024年A群18問…今回載っていますね)そういう物だと割り切るしかないので割り切りってください。

問題の解説を一通り書いた後に「AIによる添削」をして補足事項を加えています。

問題

1問:誤

フロアーオイルは、不乾性の鉱油を主成分とした液状の床維持剤で、弾性床材に適している。

4編材料より

・フロアーオイル

フロアーオイルは不乾性の鉱油(スピンドル油など)を主成分とした液状の床維持剤です。近年では木質系床材の減少により使用量は少ないです。

・メリット

フロアーオイルは未塗装の木質系床材に適しています。

材質を強めるので木材の耐久性が増し、オイル自体の乾燥が遅い事から、微細なほこりを吸着するのでほこり止めの効果があります。

・デメリット

塗布の際に大量に塗ってしまうと、オイルが他の部位に付着して、汚れを促進する恐れがあります。

よって、弾性床よりも木材に向いているので「誤」となります。

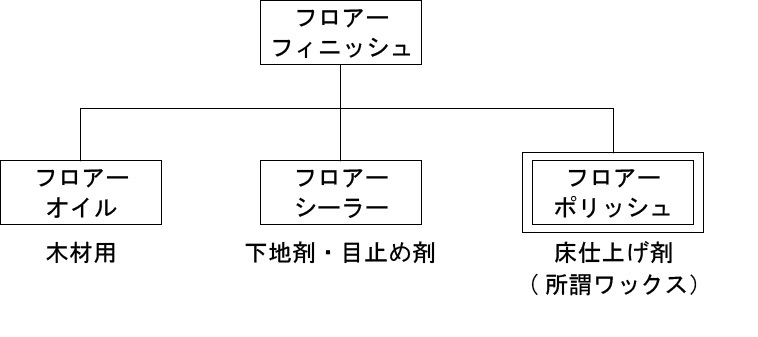

・フロアーフィニッシュ(床維持剤)の分類

床維持剤の事をフロアーフィニッシュと規定してます。大まかに先ほどの「フロアーオイル」「フロアーシーラー」「フロアーポリッシュ」の3つに分類できます。

これらの特性はよく試験に出やすいのですが、フロアーポリッシュについては書くことが大量にあるので簡単に記載します。

・フロアーシーラー

フロアーシーラーは下地剤、目止め剤です。合成樹脂を主成分とした物が主流で、塗布し乾燥すると被膜を形成しますが、物理的・化学的に容易に除去できない性質があります。

一度塗ると除去のする必要はなく、多孔質・吸水性の床材に塗る事で微細な穴を塞ぎ、メンテナンスを容易にします。シーラーの上からフロアーポリッシュを塗る事も可能です。

シーラーと塗料のはっきりとした区別はありません。オイルステイン、クリアラッカー、ワニス、ラテックスシーラー、ウレタン塗料…などもフロアーシーラーの一種としています。

目止め

「フロアーシーラーは目止め剤として~」というフレーズは試験によく出てくるのですが、目止めというと一般的には「部材同士の隙間を埋める」ようなイメージを持ちますが、シーラーの目止めの意味は異なります。旭川木工センター様のページを引用しますと、

「目止め(めどめ) とは、木材の導管や繊維の小さな穴を、シーラーとの粉、ペンキ等で塗面を平滑にするためや塗料が下地に過度に吸い込まれないようにするもので、一定の色彩を与えて木材の美しさを強調することなど重要な役割をもっています。」(原文まま)つまり、ここでのシーラーの目止めとは「床面全面に塗る事で微細な穴を埋めて、床面を平滑にするための物。平滑にすることでフロアーポリッシュなどの塗布の下地作りやメンテナンスを容易にするための物」と言えます。

どちらにしても、物理的科学的に容易に除去できない事から見ても

「取り返しがつかない作業」

に見えるので、熟練者の指導や練習をして行う物で、知識だけでいきなり行う物ではなさそうですね。

・フロアーポリッシュ

床用ワックス(床仕上げ材)の事です。シーラーと同じで塗布して乾燥することで被膜を形成します。

シーラーとの違いは、物理・化学的方法で容易で除去できます。

今回は説明を省略しますが、フロアーポリッシュの種類はこのようになっています。

2問:誤

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び関係法令で定める事業登録の有効期間

は 5 年である。

12編関係法規より

・事業登録(2024年A群17問、B群18問も併せて参照)

「建築物における衛生的環境確保に関する法律」に基づく事業の一つに「建築物清掃業」があります。

清掃業で「業」として働く場合、事業登録をしなければなりません。

その場合のポイントとしては以下の通りです。

- 登録は営業所ごとに行われます。

- 有効期限は6年

- 登録を受けた業者は登録業者であることを表示できます。

(当たり前ですが、登録を受けてないのに登録業者であることを表示することは禁止されてます) - 営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける

(複数の都道府県で営業所がある所は、本社のような主たる営業所がある都道府県でのみの登録申請で大丈夫です)

※30日以内申請や変更届の条件など本当にややこしいのですが、とりあえずビルクリの試験対策はここまでで大丈夫です。

このため、問題文は有効期限は「5年」なので「誤」になります。

「業として」

あまり意識をしたことはないと思いますし、主にビル管の資格を受ける時に「業として」の経験が必要です。

受験資格:環境衛生上の維持管理に関する実務に業として2年以上従事された方・業として認められる場合

「業として」とは、営利目的で継続的に清掃・設備などの業務に従事している事を指してます。

該当するケース 説明 清掃会社に正社員・契約社員・パートとして勤務 雇用形態は問われませんが、業務内容が継続的かつ職業的であればOK 設備管理会社やビルメンテナンス業に所属 空調・給排水・電気・清掃・害虫防除などの業務を行っている場合 個人事業主として請負契約で清掃業務を継続的に実施 税務上、開業届が出ているかが判断材料となる場合もあります ビルオーナーが自社物件を自ら維持管理している場合 業として実施している実態があり、帳簿・記録などがあれば該当する可能性あり ・業として認められない場合

非該当となりやすいケース 理由 家事代行での簡易清掃 建築物環境衛生管理の範囲外、生活支援目的であるため 趣味的に自宅や友人の家を清掃 営利・業務性がないため スポットバイトのみ(短期間・単発) 継続性がないため「業」とは見なされない可能性あり 一般の会社員が社内の清掃を兼務している場合 主たる業務が清掃でないと判断される場合は不可となる可能性あり 単なる趣味やお金の発生していない雑務的な物は「業としての仕事」と認められないようです。

あまりなじみがないとは思いますが、普段の仕事でも家事の延長線上ではなく「清掃業として」の仕事をしている事を意識する方が増えるとうれしいな…と思います。

3問:誤

大小便器の水洗洗浄方式には、洗浄弁(フラッシュバルブ)とシスタンバルブがあり、シスタ

ンバルブは給水圧力が 0.7kg/㎠以上必要な場合に用いられる。

2編建築物の構造・設備より

・水洗洗浄方式

大小便器の洗浄方式は問題文の通り「洗浄弁(フラッシュバルブ)」と「シスタンバルブ」の二つの方式があります。

水コネクト様より引用

(タンク式と書かれている物が「シスタンバルブ」方式です)

・洗浄弁(フラッシュバルブ)

水道管の水を直接使用し、タンクを介さずトイレを洗浄する方法です。給水圧力が0.7kg/㎠以上が必要で、作動させると一定量の水を流出し、自動的に止まる様になっています。

ハンドル式(画像の物)、押しボタン式、ペダル式などがあります。

・シスタンバルブ

給水圧力の低い時に使い、水をタンクに貯めて便器を洗浄するものです。ハイタンク式・ロータンク式などの方式があります。

タンク内についてですが、井水を洗浄水に使っている場合、藻類が発生する場合があるため、定期的な点検洗浄が必要です。

これらの他に最近の環境に対する問題に取り組む形で、「節水型の便器」「無水型」と言われるものもあります。特殊な物については洗剤や作業方法を取扱説明書などで確認した方が良いです。

という事で、シスタンバルブは給水圧力が低い時に使用するなので「誤」となります。

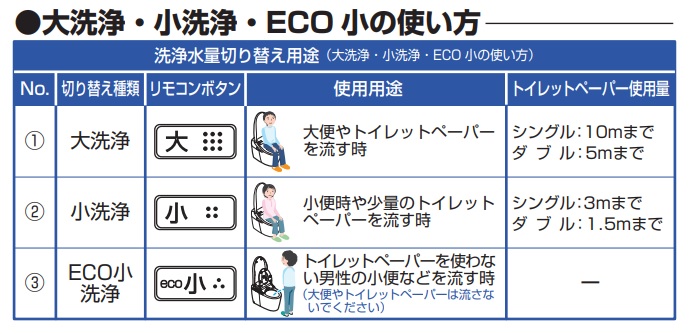

大・小・eco?

先ほど環境に対する取り組みというのを取り上げましたが、トイレの水を流す際に「eco」というボタンがあります。大・小は違いが何となくイメージ付きますが、ecoとはなんだろう…という事でtoto様の注意チラシで違いが書いてありましたので紹介します。図のような違いがあります。どちらにしても、必要以上にペーパーを流してしまうと詰まりの原因になるので注意しましょう。

4問:正

床みがき機(ポリッシャー)の回転部は、内部が減速歯車構造になっており、これをインター

ナル方式という。

5編清掃機器の種類・構造・使用法より

・ポリッシャーの構造

ポリッシャーの構造(モーター・回転部・本体部)は試験に出やすい部分です。

※特にモーター、回転部は出やすいです。

・モーター

ポリッシャーのモーターはコンデンサー始動型単相誘導電動機です。

これは、電源を入れると電気が「メインコイル」と「始動用コイル」に流れます。

回転が一定の速度になるとモーター内部にある開閉機(ガバナ)によって始動用コイルの電流を切り、メインコイルだけに電流が流れてモーターが動き続ける仕組みです。

あまり仕組みに触れる問題は見たことはないので、モーターの名前だけ覚えれば試験対策としては十分だと思います。

・回転部

ポリッシャーの回転部の構造は減速歯車構造(インターナル方式)の物が多いです。

減速歯車構造は、モーターの回転が中間ギアに、中間ギアの回転がブラシを回す主軸に伝わって回転する仕組みです。このギアの歯車の組み合わせによって回転数を調整しブラシが必要な速さで回転します。

これも仕組みの部分に関する問題を見たことありません。構造の名前を覚えれば対策としては十分です。

・本体部

パッド台を本体の下部に取り付けてブラシが反時計周り(左回り)に回ります。

本体部とハンドル部は分離できるような仕組みになっていて、本体部は移動できるように車輪がついてます。

ブラシはワイヤー・ナイロン・シダとあります。それぞれ用途ごとで変えますが一般的な床ではシダブラシ・ナイロンブラシを使います。また、パッド台を用いてパッドをつけます。

あまり試験に出題されることがない部分ですが、実務的にはポリッシャーの回転が左回りであることが重要です。左回転していることから、左への移動が基本になる事(右への移動がしにくい為)がイメージしやすいと思います。

よって、ポリッシャーは減速歯車構造(インターナル方式)なので「正」です。

ポリムラ

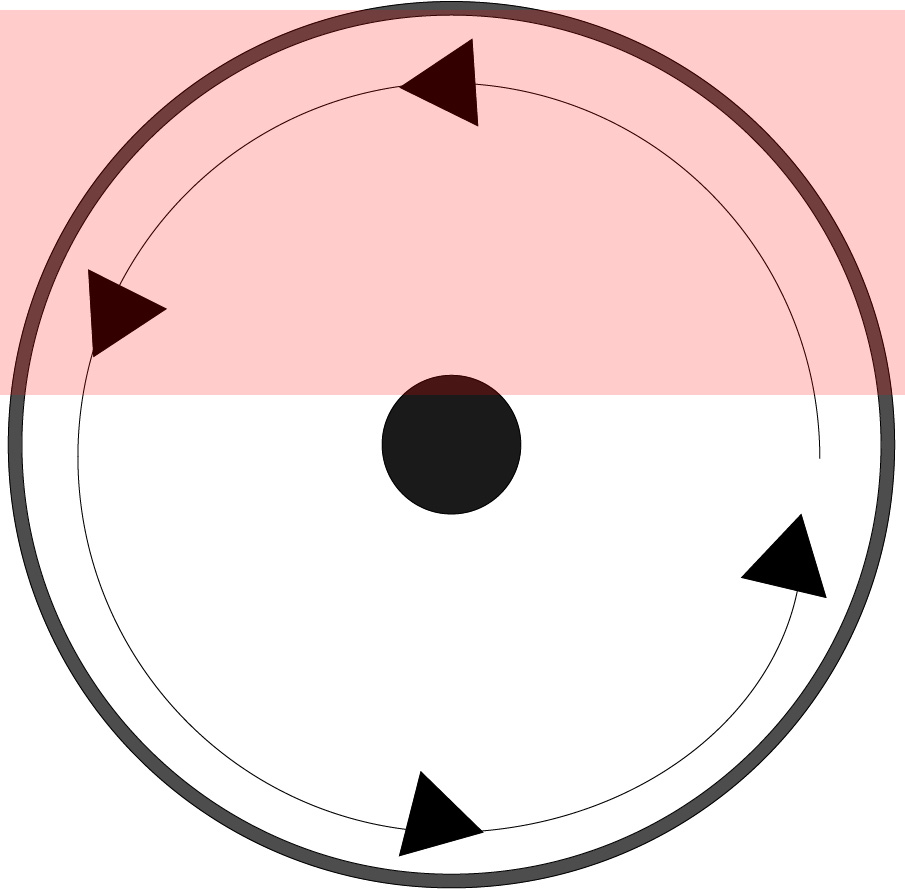

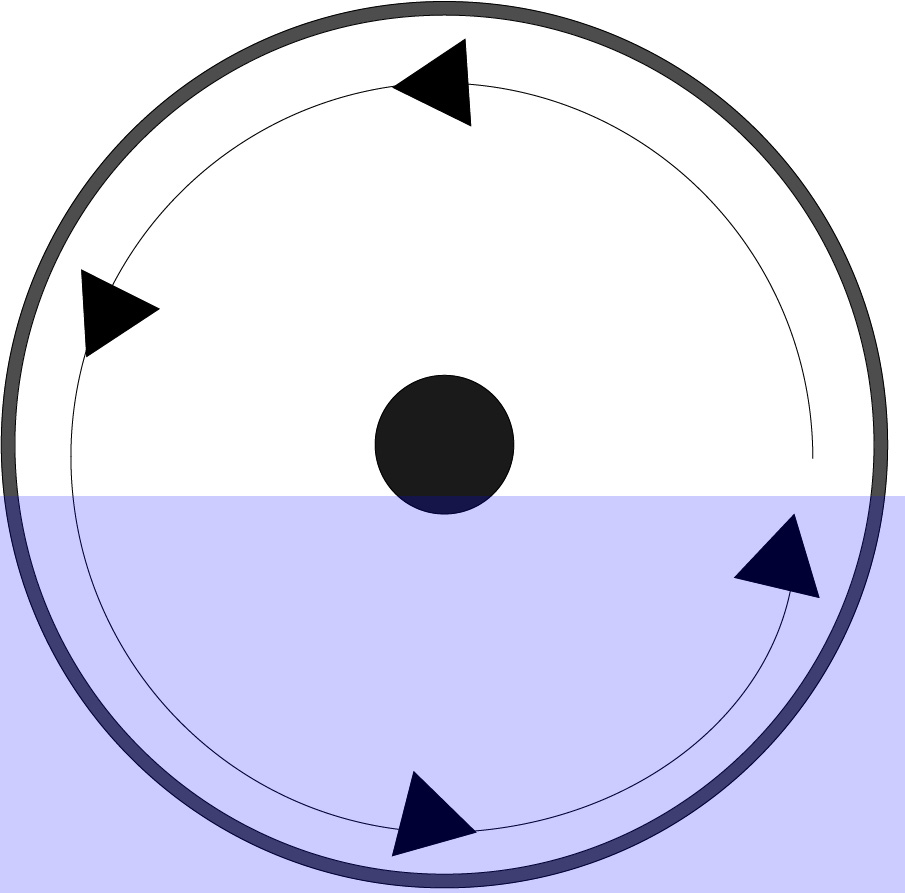

ポリッシャーが左回転だという話をしましたが、ポリのムラの原因になる理由にもなります。(左に移動する時、上部(赤)が当たります)

(右に移動する時、下部(青)が当たります)

図で表現してみましたが、ポリッシャーの移動の際に上にハンドルを傾ける事で左に、下に向ける事で右に移動します。

この際に左側に移動する時にポリッシャー上部と床面が接することで左にしますが、力が上部に偏って力が加わってます。(右の時は本体下部に力が偏ってます。)この事から、本体的な構造の為どうしようもありませんが、力が偏って伝わっているためムラが出てしまう事があります。

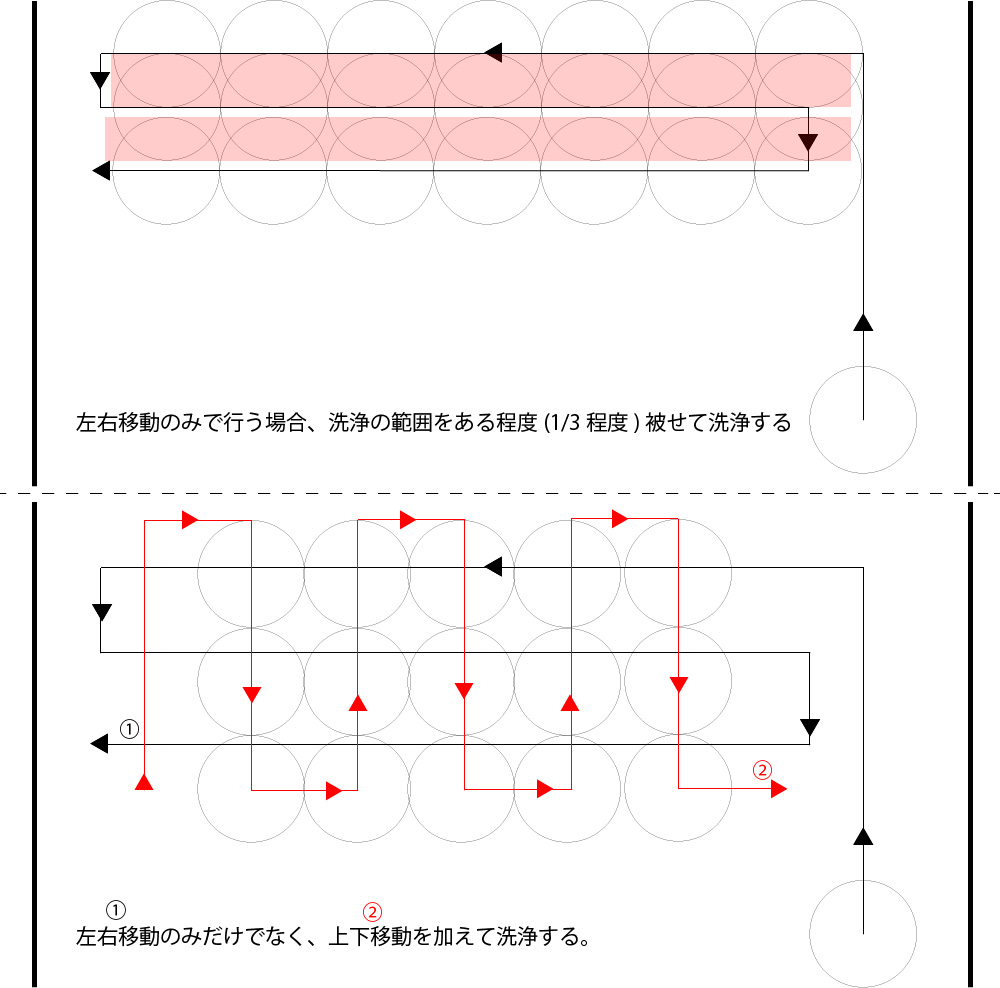

対処法としては以下があると考えます。

- 左右のみでやる場合は、ある程度(本体の1/3ぐらい)洗浄範囲を被せて、すき間が出ない・洗浄を被せるような掛け方をする。

- 左右移動のみだけじゃなく、上下の動きも併せて洗浄を行う。

(実技試験のカーペットの洗浄方法参照)

※図のイメージは過剰すぎますが、実際には反時計回りで円を描くイメージで上下の洗浄をします。

5問:正

木質系床材の表層仕上げ剤として、樹脂塗装やワックス(ろう)がある。

3編内外装材の種類・性質より

・木材(2024年 B群 11問参照)

木質系の床材は、「樹脂塗装」「ワックス」で表層仕上げをします。場所によっては「無塗装」のまま使用する時もあります。耐水性に問題がある素材は耐摩耗性・耐洗剤性の為に塗装の上に床維持剤を塗布します。

よって、問題文通りなので「正」となります。

6問:誤

「ゴンドラ安全規則」の「ゴンドラ取扱い業務特別教育規程」では、学科教育は 5 時間以上、

実技教育は 3 時間以上の教育義務が課せられている。

12編関係法規より

・ゴンドラ安全規則(2024年 B群 10問参照)

これは高所作業の合理化・安全性を確保するための労働省令です。この規則の中では大きく以下のものが規定されています。

- ゴンドラの製造・設置の許可

- 仕様および就業の条件

- 定期自主検査の実施

- 性能検査

- ゴンドラの変更・休止・廃止の届出

また、ゴンドラを操作する場合は「ゴンドラ取扱業務特別教育規定」という特別教育が必要になります。学科は5時間以上(ゴンドラに関する知識、電気の知識、関係法規の3種)、実技で4時間以上の教育を受ける必要があります。

よって、問題文は学科の時間数は正しいですが、実技の時間数が3時間と間違っています。(4時間以上必要)なので「誤」です。

※このように一部分だけ間違っている問題があるので、落ち着いて問題文を読んでいきましょう!

7問:誤

産業廃棄物の移動に関する記録には、法的な拘束はない。

9編廃棄物の処理方法より

・マニフェスト(産業廃棄物管理票)

産業廃棄物は「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」で処分されるまで廃棄物がどのように移動をしているのか管理する必要があり、法律で決められています。

マニフェストは伝票みたいな物で、交付・処理確認・管理を排出事業者が行う事になっていますが、清掃会社が代理で行う事もあります。

廃棄物処理が終了をしたら伝票の返却を受けて照合をし、5年間これを保存しなければなりません。

(リバー株式会社様から引用)

ビルクリの試験では表の流れや、A~E票の返却期限(90日、180日ルール)まではビルクリの試験で見た事がないので、上記の説明のみで試験対策は大丈夫です。

ということで、産業廃棄物はマニフェストで移動の管理をする必要があるので「正」です。

8問:正

塗装壁材に使われるアクリル系合成樹脂エマルションペイントは、耐候性、耐水性、耐酸性、

耐アルカリ性に優れている。

3編建築物の内外装材の種類・性質より

・合成樹脂エマルションペイント

エマルションペイント(EP)は相いれない液体同士(例:水と油)を乳化させて均一にそれらが分散された状態の塗料の事です。今回の合成樹脂エマルションペイントは、水と合成樹脂を混ぜ合わせた水性塗料の事です。

モルタルやボードなどの内装面で広く使用され、塗装の際に水で薄める事もできる便利な塗料です。素地(塗装する場所)の処理(これを素地ごしらえ)の程度や、塗装工程の良否によって仕上がり・耐久性に大きく差が出ます。

合成樹脂エマルションペイントは、アクリル系と酢酸ビニル系が主ですがほとんどアクリル系です。

アクリル系は対候性・耐水性・耐酸性・耐アルカリ性があります。

ということで、問題文の通りなので「正」です。

壁面の手入れ

1級の試験で壁面の清掃が実技で出題されます。実際の壁面の手入れはクロスであれば簡単な拭き取りでよいと思いますが、塗料の壁面は下手なやり方をするとムラや塗料が取れるといったように難易度が少し高い物になってます。菊水化学工業様が「塗料面のお掃除方法」というデータを配布しています。

・軽い汚れの場合は乾いたタオル、または、固く絞ったタオルで拭き取り。それでも取れない場合は中性洗剤を使用して拭き掃除をする。(実技では白パッドで軽くこすってますね)

・汚れが付着した際はすぐに拭く事。(時間経過で取りにくくなるため)

・アルカリ、酸性の洗剤は塗料の劣化の原因になるので使用しない。

・掃除の際に、水分・洗剤を残さない。(シミ、色ムラ、藻やカビの発生原因となるため)と、壁面の清掃について有用な事が書かれていましたので、参考にしてみてください!

9問:誤

クロゴキブリは、小形で、暗く狭い場所を好み、丈夫な足をもち、黄かっ色である。

1編建築物と環境衛生より

・ゴキブリ

チャバネゴキブリとクロゴキブリがほとんどですが、主にチャバネが多いです。

チャバネゴキブリは厨房・食堂・湯沸室などに生息して、黄かっ色、小型、暗くて狭い場所が好き、丈夫な足を持っています。

という事で、問題文はチャバネゴキブリの特徴なので「誤」です。

・クロゴキブリの特徴(教科書には書かれてないです)

この二つが主ですと言いつつクロゴキブリの特徴が書かれてないので、ビル管の教科書を基に書きます。

黒かっ色、体長が30~40㎜(チャバネゴキブリが12~15㎜)と大型です。ビルよりは木造家屋に多く、排水口・下水道・ゴミ置き場・排水槽・厨房に生息して、夜間に活動をします。

卵鞘を物陰に付着(チャバネは体に着けてます)する習慣があります。ビル管の試験を受ける場合は、ゴキブリ(上2つ以外ののゴキブリの特徴も覚えないといけませんが)・蚊の種類特徴は必ず出ます。ビルクリであれば、チャバネの説明だけで試験対策は大丈夫です!

10問:正

合成洗剤の原料のひとつである助剤は、離脱した汚れの再付着を防止する働きがある。

4編材料より

・助剤(ビルダー)

合成洗剤は界面活性剤を主成分と副成分を組み合わせたものです。その副成分の中に助剤(ビルダー)があります。(副成分は他にも溶剤や添加物を組み合わせてます)

助剤はアルカリ塩類をはじめとした多くの物質で構成されて、界面活性剤の働きを助けるものです。

・助剤の働き

助剤の主な働きとしては以下の5つのポイントがあります。

(わかりにくい1、3は解説をします。※教科書には書かれてないです)

- 界面活性剤の表面張力を低下させる。

表面張力は分子同士を引き合う力の事で、水などの液体は小さく留まろうとします。

そこを助剤が入る事で洗剤が広がりやすくなり、汚れの下に洗剤が入り込んで建材から汚れを浮かしやすくします。 - 水のアルカリ性・酸性を洗浄に適するように調整する。

- 水質の軟化させる作用があり、カルシウム・マグネシウムを封鎖する。

これは「洗剤本来の作用をさせるために、金属イオンと反応しないようにする事」です。

水質の軟化は、水中に溶けている金属イオン(マグネシウムやカルシウムなど)を無害化・除去する事です。

(これらは洗剤と反応する事で石鹸カスを作る事や、スケールを作るなど清掃上問題を起こします)

カルシウムなどの封鎖とは、助剤によって科学的にカルシウム・マグネシウムなどを洗剤と反応できなくする事です。

これらの働きによって、カルシウム・マグネシウムなどの物が洗剤の妨げにならないようにしています。 - ミセルを低濃度で作らせる役割。

- いったん離脱した汚れの再付着を防止する働き。

…なお、教科書に書いてありますが、助剤の詳しい働き・作用は不明な点もあるそうです。

という事で、助剤は汚れの再付着を防止するので「正」となります。

11問:正

休憩や打ち合わせなどに要する時間は、標準作業時間に含まれる。

7編作業計画より

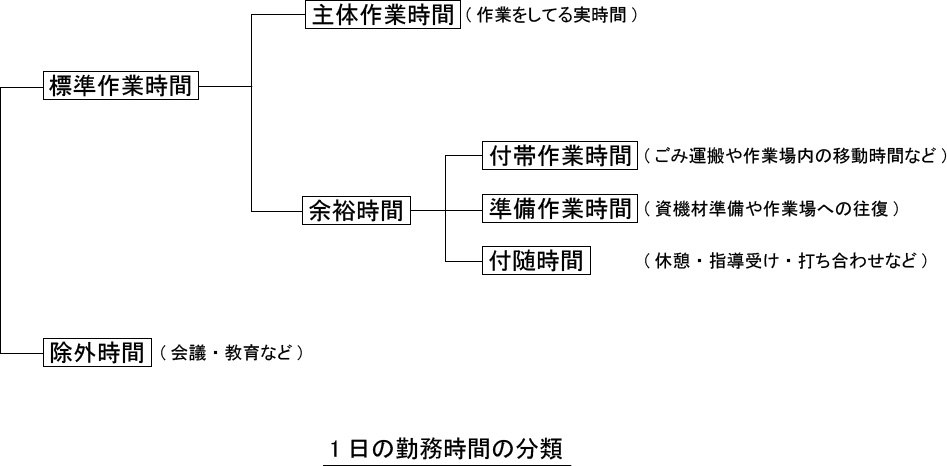

・標準作業時間の分類(2024年 B群 19問より)

標準作業時間には、実作業をしている時間である「主体作業時間」とそれ以外の時間である「余裕時間」の2つが大きくあります。

実際の作業は実作業だけじゃなくて、移動時間や資機材の準備のための時間も必要です。

そのための余裕時間は主体作業時間の12~18%くらい必要となります。

(余裕時間を切り詰める事も出来なくないかもしれませんが…余裕がなくなり負担が大きい現場となり、現場が壊れる要因となりますので、余裕時間は多めに計算した方がいいです。)

これらの標準作業時間とは別に除外時間があります。これは作業とは関係がない時間である会議や教育は作業時間に含めない時間です。(作業の段取りを決める打ち合わせや、作業の指導は付随時間に含めます。)

今回の場合、休憩や打ち合わせは「余裕時間」の「付随時間」に当てはまり、「余裕時間」は「標準作業時間」に当てはまるので「正」です。

12問:誤

コンポジションビニル床タイルは、バインダー(粘結材)含有率が 30%以上のものをいう。

3編内外装材の種類・性質(2024年 A群 13問参照)

・単層(複層)ビニル床タイルとコンポジションビニル床タイルの違い

ビニル床タイルはバインダー(主原料のビニル樹脂に可塑剤・安定剤を加えた物)の量で種類が別れます。

・単層(および複層)ビニル床タイル:30%以上

・コンポジションビニル床タイル:30%未満

※コンポジションビニル床タイルは現場では「Pタイル」と呼ばれることが多いです。

単層(複層)ビニル床タイルはバインダーの量が多い事から色調や模様の変化が多く(デザイン性が高い)、耐薬品性が高いが床維持剤(フロアーポリッシュ、俗に言うワックスなどの保護剤)との密着性に問題が出てくる事が多いです。

よって、バインダー含有量が30%を超えると「単層」及び「複層」ビニル床タイルになるので「誤」です。

13問:誤

災害発生の仕組みにおいて、作業環境の欠陥は労働災害の間接原因に分類される。

10編安全衛生より

・労働災害の分類

労働災害には、物、環境などによって起こってしまう「物的原因」と、人の行動や心理的な要因で起こる「人的原因」の二つがあります。この物的原因・人的原因の二つが絡み合って労働災害が起きます。

(この時点で誤りが確定してますが…このまま解説を続けます)

・物的原因

物的原因の具体的な例は以下の通りです。

- 物自体の欠陥

- 物の置き方、作業場所の欠陥

- 作業環境の欠陥

- 作業方法の欠陥

- 防護措置の欠陥

- 保護具、服装などの欠陥

- 部外的、自然的不安定な状態

…などの物や環境によって、不安定な状態を生み出して労働災害の要因になってしまいます。

・人的原因

人的原因の具体的な例は以下の通りです。

- 安全装置を無効にする・不履行

- 不安定な状態の放置

- 危険な状態を作る

- 機械類の指定外の使用

- 運転中・使用中の機械の清掃、注油、修理、点検など

- 保護具、服装の欠陥

- 危険場所の接近

- 不安定な行動

- 運転や使用の失敗(乗り物や資機材の使い方など)、誤った使い方

…などの人の心理や行動によって、不安定な状態を生み出して労働災害の要因になってしまいます。

このように物的・人的原因で労働災害は起きてしまいますが、労働災害の多くは「定められた手順を守らない」「安全のための規定やルールを軽視する」といった作業員の考え方による部分が極めて多いです。

安全は自分だけじゃなく、他人の為でもある事を意識し、互いに常に全員の安全を考え・助言を怠らない事で職場の安全を確保する事を務めるようにしましょう!

という事で、問題文の「作業環境の欠陥」は「物的原因」に当てはまるので「誤」です。

※AIによる補足

間接原因とは?

教科書の内容(上記の人的・物的原因)は直接原因となります。それとは別に組織全体の仕組みによる物が間接原因となります。

- 管理体制の不備

- 教育訓練の不足

- 安全文化の欠如

これらが組織の仕組みによる原因となり、間接原因となります。

どちらにしてもこの間接原因と直接原因の分類は教科書には書かれていないので、あくまで試験対策としては、人的・物的の二つを覚えますしょう。

14問:誤

周波数は、静岡県の富士川を境にして東日本は60Hz、西日本は50Hz を使用している。

5編清掃機械と器具の種類・構造・使用法より(2024年 B群 14問より)

・周波数

周波数の話も試験に出やすいポイントなので見ていきましょう。

静岡県の富士川を境にして、東日本は50Hz・西日本は60Hz(静岡の東部50Hz、西部60Hz)で分かれています。

注意しないといけないのはモーターです。東日本のモーターを西日本で使用してしまうと回転数が増えるので気を付けましょう。

なので、東日本と西日本でHz数が逆になっているので「誤」です

15問:正

衣服・紙類の摩耗粉や化学繊維粉の汚れは、有機質の汚れ物質に分類される。

6編ビルクリーニング作業法より(2024年 B群 23問より)

・汚れの分類

汚れの分類は無機質、有機質(植物・動物・化学)の2つに分かれます。

| 分類 | 種類 | 具体例 |

|---|---|---|

| 無機質 | – | 土砂・金属などの鉱物粉、燃焼によって生じた灰・炭素粒子など |

| 有機質 | 植物性 | 衣服・紙類の摩耗粉、木材粉・包装材料の摩耗粉、タバコなど |

| 動物性 | 衣服・皮革製品の摩耗粉、羽毛粉・ふけ・毛髪など | |

| 化学性 | 化学繊維粉、プラスチック類の粉末など |

この事から、衣服・紙類の摩耗粉や化学繊維粉の汚れは「有機質」の汚れなので「正」です。

※「清掃の除去対象物」と「汚れの分類」は似ているため注意が必要です。内容が混ざらないようにしましょう!

16問:正

コード相互を接続する器具をコードコネクターといい、差込みプラグとプラグ受けで構成され

ている。

5編清掃機械と器具の種類・構造・使用法より

(今回の問題はあまり見たことがないので、捨てでもいいのかな?…と思います。と思ったら、)

・コードコネクター

コードコネクターはコードを相互に接続する器具です。

画像の様に「差し込みプラグ」「プラグ受け」の二つで構成されて、コードをプラグに接続する事で延長して使用する事が出来ます。

この時に固定しないで使用するので、「はんだ付け」「配線のねじ込み」「スリーブ接続」…などが禁止されています。

よって、問題文通りなので「正」です。

17問:誤

高速バフマシンは、1,000~2,500 回転(分)の高速回転数を有し、効率的なはくり作業を行う

ことを目的に開発された。

5編清掃機械と器具の種類・構造・使用法より

・高速バフマシン

ポリッシャーの回転数が低速で150~200rpm、高速で200~250rpmです。

高速バフマシンはそれらを遥かに上回る1000~2500rpmなので、ものすごい速さでブラシを回転させる事が出来ます。

※rpmは1分間に何回転するかを表す単位です。

主にドライ方式の作業に向いていて、フロアーポリッシュの光沢復元や被膜の強靭化を目的としたマシンです。コード式、バッテリー式、プロパンガス燃焼方式などの動力方式があります。

ポリッシャーとの違いは、被膜を高速回転でバフ(磨き)をして、汚れが付きにくく、汚れの取りやすい平滑なフロアに仕上げる点と水を極力しないで仕上げる点です。

という事で、高速バフマシンは剥離でなく、フロアポリッシュの被膜の光沢復元・強靭化に向いているので「誤」です。

高速バフマシンの理屈

高速バフマシンは上の説明で物凄く回転数がある事が分かりますが、なぜ剥離に向かないのかをAIがまとめてくれました。1. ドライ用途専用であるため

高速バフマシンは基本的にドライ作業専用です。水や剥離剤を使用すると、機械内部に液体が侵入してモーターの故障や感電の危険があります。

2. 摩擦熱でワックスが硬化する可能性

バフマシンの摩擦熱は、剥離目的の「ワックスを柔らかくして除去」ではなく、「ワックスを再硬化・強化」する方向に働くため、かえってワックスが硬くなり剥がれにくくなる恐れがあります。

3. 圧力が分散されていて削り効果が弱い

高速回転はあるものの、ヘッドの圧が分散されており、削り取る力が弱く、頑固な被膜の除去には不十分です。

4. 剥離剤との相性が悪い

剥離剤は浸透と化学反応によって被膜を軟化させますが、高速回転の熱で剥離剤が急速に乾いてしまい、十分な作用時間が確保できないこともあります。

根本で高速回転する事の摩擦熱で表面のワックスを僅かに軟化、その後再硬化(再結晶化)させて強靭な被膜を作ります。

そのため、スプレーによる専用のワックスでバフをすることで摩擦熱で古いワックスが溶け、古いワックスと新しいワックスが混ざることによる被膜の強靭化も可能となっています。(スプレーバフ)

18問:誤

ノロウイルスによる嘔吐の処理は、エタノールをしみこませた布やペーパータオルなどで覆う

か浸すように拭き取る。

11編 感染と予防より(2024年 A群 6問参照)

・嘔吐物処理

以下が嘔吐物処理の手順となっています。

- 第三者が近づかないように表示板を立てる

- 手袋、マスク、エプロン、キャップ、靴カバーの着用

- 汚物(嘔吐物・糞など)は布・ペーパータオルなどで外から内に向けて汚れた面を折り込みながら静かに拭き、汚物・使った布などは速やかにビニル袋に捨てる。

- 汚物があった場所や周辺を次亜塩素酸ナトリウムを浸み込ませた布・ペーパータオルなどで覆う、または浸すように拭く。

- 手袋など着用したものを破棄する。手袋は付着した汚物が飛び散らないように、表面を包み込むようにして外し破棄する。

- 次亜塩素酸ナトリウムを浸した布・ペーパータオルを破棄する。

※床面から1mの高さで嘔吐した場合、カーペットで1.8m、フローリングで最大2.3m、吐いた場所から飛び散るとされているため、広い範囲の消毒が必要です。

なので、問題文は「エタノール」を浸み込ませた布やペーパーとなっていますが、正しくは「次亜塩素ナトリウム」なので「誤」となります。

・ノロウイルス

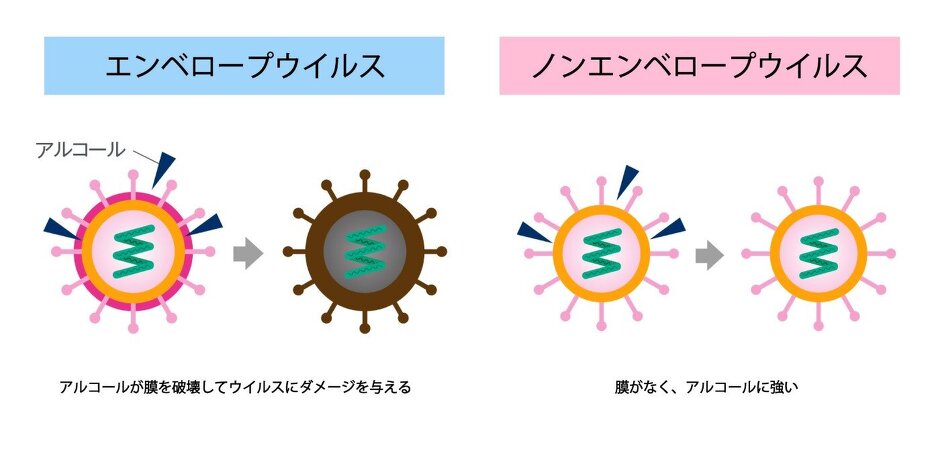

ウィルスにはエンベロープ型とノンエンベロープ型の二つがあり、ノロウイルスはノンエンベロープ型となります。サラヤ福祉ナビ様より引用

エタノールはアルコールの一種で消毒薬にも使われます。これはエンベロープ型には有効で、エンベロープという膜をエタノールが破壊する事でウィルスを退治できるからです。

しかしノンエンベロープ型の場合、破壊すべき膜がない為エタノールを使用しても意味がありません。なので、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が必要になっていきます。

消毒について色々書きたい事はありますが、サラヤ福祉ナビ様のページで正確な情報が得る事が出来ますので見てみてください!

19問:正

ビルクリーニングにおける品質評価は、目視、接触、臭覚などによる官能検査が主に行われて

いる。

8編品質評価より

・品質評価

品質評価は二通りの方法があります。

- 測定機器(光沢度計など)を用いた検査

- 目視などによる官能検査

利用者の方は一般的に目視によって綺麗さを評価していることから、品質評価の際も基本的に目視で行います。

・官能検査 ※教科書に書かれてないですが、これを知らないと成否が出せません。

官能検査は人間の五感(視覚、聴覚、味覚、臭覚、触覚)を使って評価する方法です。

なので、品質評価は官能検査が主なので「正」となります。

※教科書には「触覚」「臭覚」という物が書かれてないですが、官能検査の意味合いを考えるとそれらは含まれると考える事ができます。

20問:正

トイレは時間帯によって使用頻度が変わるので、その時間帯の管理状態が品質の評価に影響す

る。

8編品質評価より

・トイレや洗面所の清掃

トイレや洗面所は水回りと言われ、手入れを怠ると不衛生になる部分なので清潔第一を心掛けないといけません。また、心理的な要素も含まれます。

この部分は他の清掃場所とは特殊な要素(汚れの種類、洗剤、道具の使い分けなど)が多く含まれます。

トイレの清掃時は、利用者の事情があるため全面禁止はせずに清掃を進める必要もあります。

・管理上のポイント

- トイレは狭い空間ですが「多くの作業」「細かい心配り」が必要です。また、使用頻度が多いのでいくら手を掛けてもすぐに汚れます。

- よく汚れる場所・頻繁に補充場所もあれば、あまり汚れない・手を入れる必要のない場所もあります。

場所によっては日常・巡回清掃をして何度も清掃し、そうでない場所は点検をして、美観を保つ必要があります。 - 使用頻度が高い場所、時間、季節によっても品質変動があります。そのため、使用頻度の高い場所の管理に注意が必要です。一般的に出勤時間・昼食後・退社時間は使用頻度が多いので、それらの時間帯の管理状態が品質評価に繋がりやすいです。

- 冬季の綿ぼこり、夏季の手垢をポイントとして見ますが、夏季の臭気、梅雨時のカビの状況もチェックしなければなりません。

- 手に触れる部分が多いため、インフルエンザ・ノロウイルスが発生した際に感染予防のため、適切な消毒作業を実施する必要があります。

(手拭きの為の共用のタオルは、感染予防上好ましくないです。)

よって、トレイの品質評価の際は、使用頻度が多い時間帯の管理状況が品質評価に影響を与えるので「正」となります。

21問:誤

ベネシャンブラインドは、アルミニウムに塗料を焼き付けたルーバーを横につないで左右に開

閉するようになっている。

2編建築物の構造・設備より

・ブラインド

ブラインドには「ベネジャン(羽が水平)」と「バーチカル(羽が縦型)」の2種類があります。

ブラインドは外界との空間を遮断して、遮光・プライバシーの確保・装飾をするための物です。

主にブラインドはほこりの除去が主になり、汚染されたブラインドは不快感を与え、装飾効果を失います。(カーテンも同じ)

ブラインドの清掃個所は「スラット(羽の部分)」と「ヘッドボックス(羽の収納場所)」などがあります。

試験対策だけで言えば、スラットが「水平」でベネジャン、「縦型」でバーチカルと違いが分かれば十分問題に対応できると思います!

という事で、問題文を見てみましょう。

「ベネシャンブラインドは、アルミニウムに塗料を焼き付けたルーバーを横につないで左右に開閉するようになっている。」

…どれも教科書に書いてないじゃないか(引き)

注目するところは「左右に開閉」の部分です。ベネジャンはスラットの形状から「上下に開閉」します。バーチカルは「左右に開閉」します。

この事から問題文は「バーチカルブラインド」の説明をしているので「誤」です。

ブラインドのほこりは、日常的に清掃をしないとほこりが固着して水拭きだけでは取り切れない物になったり、大量にほこりが付着する事で1回では拭ききれず、何度も拭かなければならないような状態になります。

また、バーチカルは比較的に楽に掃除ができますが、ベネジャンは時間と手間がかかるイメージが強いです。

※これは私が清掃を何回かした時の経験則で書いてます。人によっては違うかもしれません。…どちらにしても、日ごろから「フラワークリーン」のような除塵できる道具で除塵をすると楽になります。

22問:正

作業計画作成に必要な単位作業時間の算出は、作業量要因数×標準作業時間×1 日(月間)の

作業回数で求められる。

7編作業計画より(2024年 A群 9問参照)

この問題は理屈が分かればその通りなのですが、多少知識を応用しなければならないので捨て問題でいいかと思います。

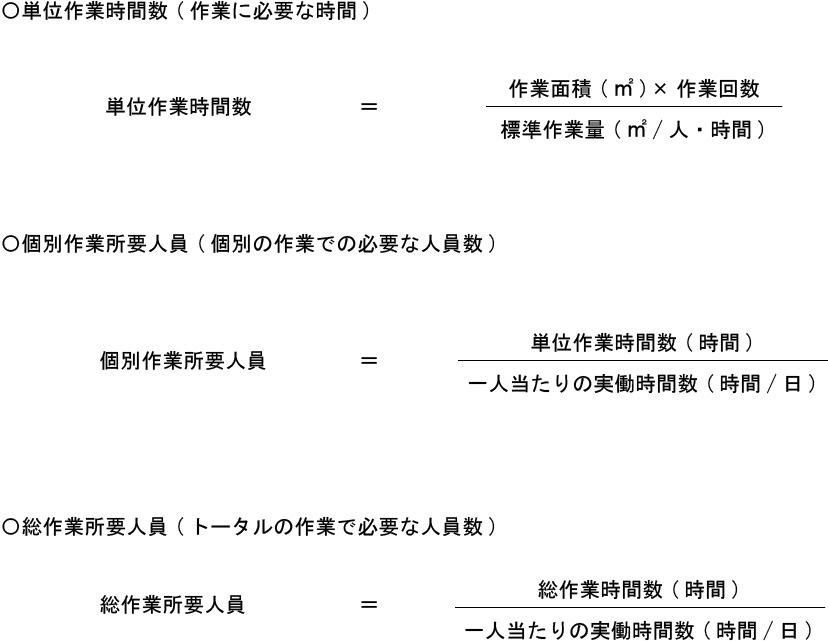

・単位作業時間の算出

以前、2024年A群9問目で以下の図を出したことがあります。

無いじゃん(えぇ…)

・問題文で産出されるものとは?

作業量要因数×標準作業時間×1 日(月間)の作業回数…とは何が産出されているのでしょう?

まず作業量要因数は面積や枚数などの作業をする物・数だと考えます。

なので「作業量要因数×1日(月)の作業回数」は「1日(月)の全作業量」を算出してます。

標準作業時間は標準な人が行う作業量…「1人で何分何㎡」行うのか?という時間の事です。

つまり「1日(月)の作業量×標準作業時間」は「標準で1日(月)の全作業量を行うのに必要な時間」が分かります。…つまり「単位作業時間数(作業に必要な時間)」が出てきます。

ということで、「作業量要因数×標準作業時間×1 日(月間)の作業回数」は確かに「単位作業時間」を求める事が出来たので「正」です。

他の問題とは違い、知識を多少応用しなければならないので教科書のみの知識だと解くのは難しいかもしれません。

(作業量要因数は教科書には何のことか書かれてないですし、標準作業時間がどんなものか具体的にイメージが付かないと解けないです)

23問:誤

病院の排出ごみのうち、感染性の高いものは一般管理廃棄物という。

9編廃棄物の処理方法 12編関係法規より

・廃棄物の種類

廃棄物の種類は廃棄物処理法によって決められています。

※画像はDXE様のページを引用

・生活系廃棄物

所謂「家庭ごみ」の事です。一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物の事で「ごみ」「粗大ごみ」「浄化槽に係る汚泥」「産業廃棄物以外の廃棄物」が一般廃棄物になります。

・事業系廃棄物

事業活動で生じた廃棄物の事です。産業廃棄物以外の事業によって排出された廃棄物を「事業系一般廃棄物」となります。事業系廃棄物の中に「産業廃棄物」が含まれます。

産業廃棄物は、上記の画像で定められている廃棄物の事です。紙ごみや厨芥・雑芥は一般的には「事業系一般廃棄物」になりますが、例えば新聞業・出版業など印刷物を主に扱う業界の紙ごみは産業廃棄物になるなど、業界によって産業廃棄物になるものがあるので、注意が必要です。

・特別管理

主に病院の廃棄物になると思うのですが、爆発性・毒性・感染性など人の健康または生活環境に被害を与える恐れのある廃棄物は「特別管理(一般廃棄物)(産業廃棄物)」となります。

ということで、感染性の高いものは「特別管理一般廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」となるので「誤」となります。

・廃棄物の定義

試験によく出る部分として廃棄物処理法で言う廃棄物の定義があります。

「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚物又は不要物であって、固形又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」

これはよく見かけるので、何となくで大丈夫なのでこういう物かと頭の片隅に置きましょう!

また固形又は液体と書いてあり「気体」は含まないので注意しましょう!

24問:正

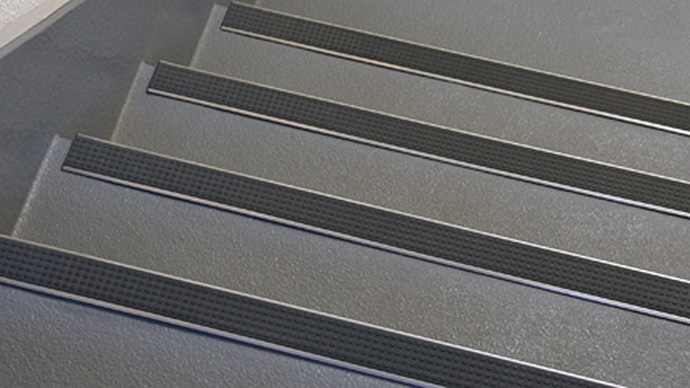

階段のノンスリップに、土砂が詰まると転落事故につながる。

2編建築物の構造・設備 6編ビルクリーニング作業法より

・ノンスリップ

階段の転落防止と滑り止め防止の為に着けられている物が「ノンスリップ」です。

階段の転落事故防止で、このノンスリップの溝に土砂が溜まらないようにしなければなりません。

(土砂が溜まる事で滑りやすくなるため)

そのため、問題文の通り土砂が溜まると転落事故につながるので「正」です。

ノンスリップの意味を別角度から考えてみる

清掃とは少し違いますがノンスリップの意味をもう少し見ていこうと思います。

確かに滑り止めの効果があり、転落防止に役立っています。教科書には無いですが、もう一つは「段差の有無を視覚的に分かりやすくする」事が役割にあると思います。AIにカーペットの場合と、Pタイル(コンポジション床タイル)の場合の2パターンで「ノンスリップがない階段」のイメージを作成してもらいました。

これはカーペットの階段であえて目立つように黄色のノンスリップを付けた場合の画像です。

このようにノンスリップが無いと「段差が分かりにくい」ことによる事故が発生しやすい環境にあります。

最近では「消すデザイン」というのもあり、このようにあえて段差を感じさせない、カーテンウォールなどのガラスで壁で外との境界が分かりにくいといった物もあります。

清掃の際も疲労がたまっている状態で、このような環境の掃除をすると不意な事故に繋がる可能性が高いので注意が必要ですね。

- 外との境界が分かりにくい環境でのポリッシャー洗浄作業時に「カーテンウォール」と「ポリッシャー」との衝突。

- 階段洗浄時のノンスリップがない事による、段差の有無に気が付かないことでの「転落事故」

…など、上げれば例はありませんし清掃の仕事のみでは設計を変える事ができないとは思います。作業時に時間に余裕があれば、予め危険個所がないか確認をして作業に入りましょう!

25問:正

清掃作業監督者は、登録建築物清掃業における実務の最高責任者と位置付けられている。

12編関係法規より

・清掃作業監督者

法令的・実務的な両側面で役割を果たして、登録建築物清掃業(業としての登録をしている清掃業の会社)における実務の最高責任者の資格です。

作業監督者の役割は、登録における指揮・指導・監督があり、具体的には以下のものがあります。

- 物的基準

清掃機器の保有や管理 - 人的基準

清掃従事者研修の実施や監督者としての任務遂行 - 質的基準

・床面の管理(除塵の実施状況、床維持剤の塗布・剥離管理)

・カーペットの管理(除塵、洗浄管理)

・日常的に行わない清掃場所の管理

・建築物内廃棄物処理

・資機材及び保管庫の整備(点検、整備、取り換え)

・廃棄物に関する設備機器の管理(点検、必要に応じての補修・消毒の実施)

・作業計画、手順の策定

・定期点検

・外注管理

・苦情や緊急連絡体制

このような管理を作業監督者が行い、現場の責任者に対して指揮・指導・監督を行いより良い環境を目指して改善していくことが役割にあります。

という事で、清掃作業監督者は登録建築物清掃業における実務の最高責任者なので「正」です。

清掃作業監督者

作業監督者の資格は「ビルクリ1級」「建築物環境衛生管理技術者(ビル管)」どちらかを所有していれば取れる資格です。

(月一でしかもオンラインでの講習で自分のタイミングで講習の動画を見て、最後に試験を受けるので、受験資格さえあれば受講自体は比較的に楽ではないかなと思います)これを持つことで「業として」の登録要件を満たすことができるので、独立をする一つのステップにもなります。

このよう独立を目指したい、会社での現場のマネジメントをする、1事業所に一人はいなければいけないのでそのために取得する…といった目的があれば取得のメリットはあります。

そのような目的が無ければビルクリ1級もそうですし、この資格もそうですが単なる飾りになる可能性があります。(どの資格もそうですね)

技術的・知識的な物であれば、ビルメンブックセンター様やIICRC(全部英語なので注意)などで書物を買って実践したり、清掃機器を自分で購入して練習したり(ハンドポリッシャーやカーペットクリーナーなど)…をする方が、基礎的な部分も含め、自分の実力や最新の技術に触れる事が出来るので良いのかな…とも思います。

(英語ができるならISSAでの講習も受けてみたいとは思いますね…)あとは監督者の業務と言ってますが、実際の実務ではマネジメントに向いてる人や役職に就いてる人が資格の有無問わずに行ってますし、作業監督者があるからマネジメントがすぐやれる・やれと言われるという事もないと思います。

とここまで、お疲れさまでした!2024年の解説から参照できると思ったので、もう少し短くできるかと思いましたが、中々短くなりませんね。B群についても、これからすぐに作成していきますのでよろしくお願いします!

それでは、御精読ありがとうございました!