こんにちは、2023年のB群(多肢択一法)の解説を書いていきます。

※共通

問題はこちらから確認をお願いします。できるだけ教科書の根拠に沿って解説を書いていきます。

問題によっては実務では合っていても、試験的には間違っているという問題もあります。(例:2024年A群18問)そういう物だと割り切るしかないので割り切りってください。

問題の解説を一通り書いた後に「AIによる添削」をして補足事項を加えています。

問題

1問:ニ

自在ぼうきの説明として、最も適切なものはどれか。

イ ブラシは薄くて繊細なため、室内用には不適当である

ロ 床面をなでるように掃けるため、浮遊粉じんが発生する

ハ 掃く部分が毛のブラシのため、細かいほこりは除去できない

ニ 部屋の隅や階段の角などをきちんと掃くことができる

5編 電気・清掃機器の種類・構造・使用方法より

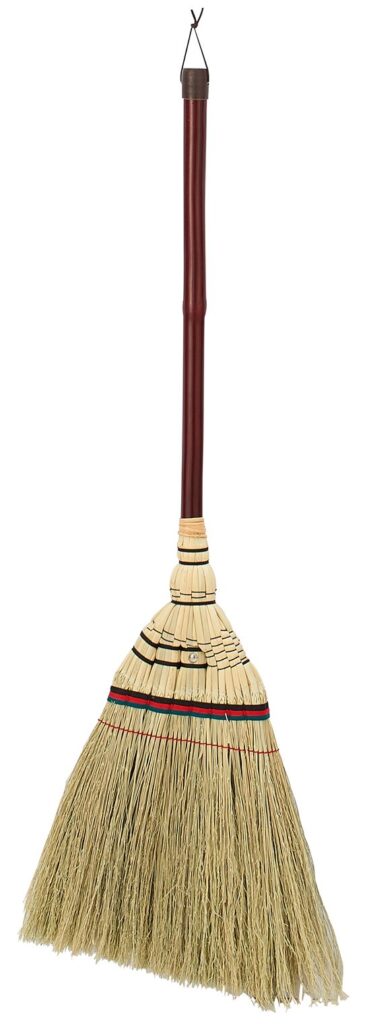

・自在ほうき

自在ほうき(Tぼうきとも呼ばれますね)

座敷ほうき

戦前では「しまぼうき」と呼ばれ、1955年に「座敷ほうき」が室内で不向きだとされて、次第に普及したものが「自在ほうき」です。

自在ほうきはブラシの仲間とされています。(教科書によると)

頭部のブラシが薄く・繊細なため、屋外では不適であり、室内でも凹凸が多い所には不適です。

- 床を撫でるように掃くことができるので、浮遊じん(ほこり)を作ることが少ないです。

- ブラシが細かいことから、細かいほこりを除去することができます。

- 部屋の隅、階段の角をきちんと掃くことができます。

- ブラシと柄の角度を自在に変える事ができるので、机の下などを掃くのに便利です。

というのがメリットで、自在ほうきは優れた道具です。しかし、ほこりや髪の毛が絡みつきブラシ内部にも溜まってしまうので、毛かきなどで定期的に手入れが必要です。

ということで、「部屋の隅や階段の角などをきちんと掃くことができる」が適切なので「ニ」となります。

屋外での使用

自在ほうきは屋外では不向き…とありますが、実際は自在ほうきが扱いやすい事や細かい土砂を掃くことができるので、屋外でも使用する事が多々あります。

最近では自在ほうきをモデルとして、ブラシがナイロンで出来ているほうきもあります。

(そちらの方が屋外を掃くのには向いているように思えます)

2問:イ

排水通気設備として、最も不適切なものはどれか。

イ スリットライン

ロ 通気管

ハ トラップ

ニ 配管

2編建築物の構造および設備より

・排水通気設備

排水管の気圧を調整して、排水をスムーズに行うための設備の事です。

(※教科書では、排水の系統の話はありましたが「排水通気設備」がどのような物か書かれてませんでした)

その中の種類に「配管」「トラップ」「通気管」があります。

・配管

立管と横走管から成り立っていて、横走管は65~100㎜のサイズで、勾配が1/50~1/100となっています。勾配が急だと水だけ流れて固形物が流れない、又、緩いと固形物を流す水量にならないです。

試験では、立管と横走管から成り立っている事のみで大丈夫です。

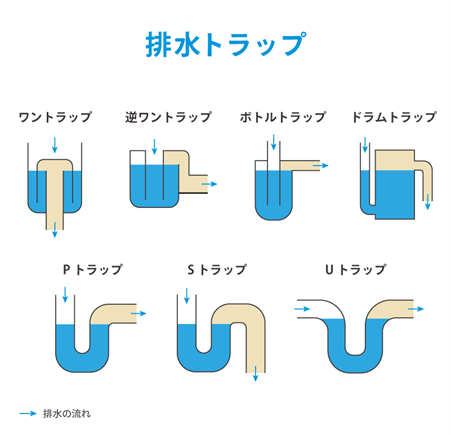

・トラップ

配管にわざと水が溜まるような構造をして「臭気や有害ガスの侵入防止」「害虫・ネズミなどの侵入防止」を目的としている部分・機器を「トラップ」と言います。

また、このトラップに溜まる水を「封水」といい、この封水が乾いてしまったり、無くなってしまう事を「破水」と言います。

マイナビニュース様より引用

(また、ドラムトラップとワントラップ以外は「管トラップ」と言われてます。)

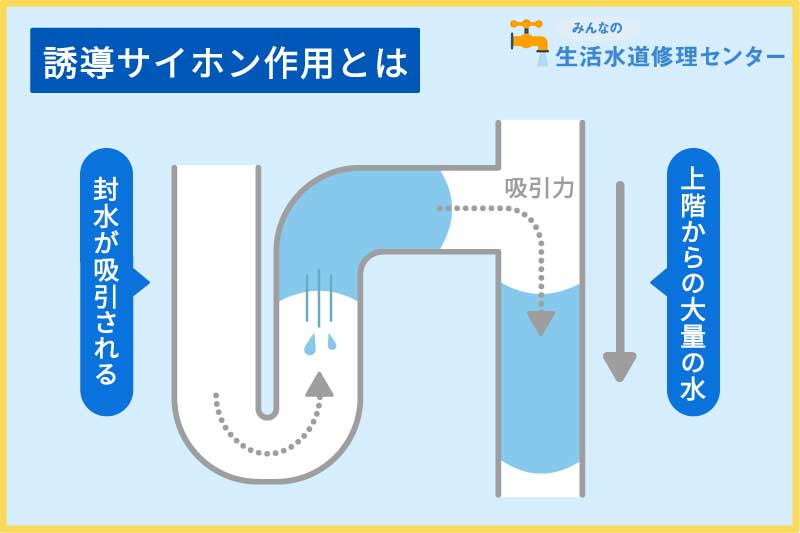

・通気管

配管が密閉されているとサイフォン作用という物が働いてしまい水が重力に従って上から下へ移動してしまいます。(画像のようなイメージ)

「サイフォン作用」や「通気圧縮」などと言った物で封水が失われると悪臭や害虫の発生になります。

みんなの生活水道修理センター様より引用

通気管

封水による悪影響を防ぐ必要があるので、配管を密閉しない様に「通気管」を設置します。(一般的には屋上や壁面に取り付けられます)

この通気管により空気の流動を良くして、排水管内を清潔に保って流れを良くします。

この事から「スリットライン」は排水通気設備に含まれてないので「イ」となります。

・スリットライン

ダクトの仲間で主にダクトの末端に取り付けられるものです。天井・床面に取り付け空気を吹き出し、又は、吸い込みを行います。

これは排水の通気とは関係ないので、不適切となります。

3問:ハ

カーペット繊維素材に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

イ ウールは、水溶性物質と結合しやすい

ロ ナイロンは、耐摩耗性に優れている

ハ ポリプロピレンは、熱に強い

ニ アクリルは、吸水性が低い

3編内外装材の種類・性質、6編ビルクリーニング作業法より

・カーペット繊維の特徴(表に書かれているものは全部重要です)

| 繊維名 | 主な特徴 | 燃焼時の反応 |

|---|---|---|

| ウール | ・天然繊維(動物性) ・吸水性・弾力性・吸湿性に優れる ・強度・耐摩耗性が低い ・水溶性物質と結合しやすい為汚れやすい。 | ・縮れながらくすぶる様に燃える ・髪を焼く臭い ・黒褐色の塊になり、押すとつぶれる |

| ナイロン | ・耐薬性が高い ・耐摩耗性が非常に高い ・静電気が起きやすい | ・溶けながら徐々に燃え、火を離すと燃え続けない ・特有の匂い(セロハン臭) ・冷えるとガラスのような固い球になる。 ・熱いうちに引き延ばすと糸状になる。 |

| ポリプロピレン | ・非常に軽い(比重が最も小さい) ・吸水性がほぼゼロ ・薬品に強い ・弾力性が低い ・耐熱性が低い | ・縮み溶けながら徐々に燃える ・辛苦い匂い ・冷えると光沢のある灰色の堅い球になる。 |

| ポリエステル | ・強度・耐摩耗性が高い ・吸水性が低い ・汚れの染色性は少ない ・ナイロンより圧縮復元性が劣る | ・すすの多い火を出して燃える ・芳香臭 ・冷えると固い球になる。 ・熱いうちに引き延ばすと糸状になる。 |

上記はカーペットの種類・特徴をまとめたもので、試験に良く出る部分です。

燃えた時の反応(燃焼法)も良く出る部分なので、大変かもしれませんが覚えましょう。

オフィスビルや日頃掃除をする物についてはタイルカーペットが主だと思います。

タイルカーペットは「ナイロン」や「ポリプロピレン」が主に流通しているので、その二つについては特徴を押さえて、日ごろの清掃に生かしましょう!

よって、選択肢で「ポリプロピレンは熱に強い」とありますが、ポリプロピレンは耐熱性が低いので不適切です。なので「ハ」となります。

4問:ニ

廃棄物の排出の処理責任者または処理業者に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

イ 事業活動に伴って排出される廃棄物の処理責任者は、排出者

ロ 家庭などから排出される廃棄物の処理責任者は、地方自治体

ハ 建築物から排出される一般廃棄物の処分を委託する業者は、一般廃棄物処理業者

ニ 産業廃棄物のうち感染性などのある廃棄物の処分を委託する業者は、産業廃棄物処理業者

12編関係法規より

・処理責任

廃棄物の種類は一般廃棄物、事業系廃棄物、産業廃棄物とこれに「特定管理~」とついた廃棄物があります。

それぞれの排出は以下のようになります。

| 廃棄物の分類 | 主な内容 | 処理責任者(誰が処理義務を負うか) |

|---|---|---|

| 一般廃棄物 | 主に家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物) | 地方自治体 |

| 事業系廃棄物 | 事業活動によって出るごみのうち、一般廃棄物に分類されるもの | 排出事業者 (管理会社・運営会社・場合によっては清掃会社) |

| 産業廃棄物 | 法律で定められた20種類の特定 | 排出事業者 (管理会社・運営会社・場合によっては清掃会社) |

・処分業者

廃棄物を処理する際に、それぞれ認可を得た業者に委託をしなければなりません。

・一般廃棄物・事業系一般廃棄物なら「一般廃棄物処理業者」

・産業廃棄物は「産業廃棄物処理業者」

・特定管理産業廃棄物は「特定管理産業廃棄物処理業者」

※特定管理一般廃棄物は「一般廃棄物処理業者」で対応可なのですが、特定管理に対応できる業者であることが必要です。(教科書には記載がないので、試験対象外です)

よって、「二」の選択肢で「産業廃棄物のうち感染性などのある廃棄物の処分」とありますが、これは特定管理産業廃棄物の事です。

特定管理産業廃棄物は「特定管理産業廃棄物処理業者」でないと委託できないので「二」となります。

5問:ロ

建築物清掃の除去対象物の記述として、最も不適切なものはどれか。

イ ごみは害虫類の温床となることにより、ときには感染症や病原体を媒介する

ロ ほこりには「堆積じん」と「浮遊じん」とがあり、相互置換の関係はない

ハ 汚れは有害物を含むものと含まないものとがあり、一般的には、直接健康障害をもたらす

ことは少ない

ニ カビときのこ等をまとめて「真菌」と呼ぶが、建築物と関わり合いがあるのはカビである

1編建築物と環境衛生より(2024年 B群 1問より)

・清掃の除去対象物

清掃の除去対象物は話が長くなってしまうので今回関係ある部分のみ、まずは参照しましょう。

ごみ

直接的に衛生上に害を与える物ではありませんが、害虫類の発生源となってしまい生息・増殖の温床となります。害虫類が不衛生・不快で消化器系の感染症・食中毒の病原菌の媒介源となってしまいます。

この性質から、ごみを効率的かつ迅速に衛生的に安全な方法で処理しなければなりません。

これを目指すために廃棄物処理法や建築物環境衛生管理基準が制定されています。

ほこり

ほこりは乾燥した土砂の微粒が、風やなんらかの衝撃で空気中に飛散したものとしています。そのため炭素粒子・ばい煙・金属粉が含まれますが、化膿疾患菌・感染性細菌・アレルギー病原菌など人体に有害な物も含まれます。

ほこりには「堆積じん」「浮遊じん」がありますが、どちらにしても人が吸引することが衛生的に問題となってきます。

汚れ

直接的に健康障害をもたらすことは少ないです。しかし不潔感・不快感といった心理的な影響を与える事や美観を損なう点、建材に悪影響を与えます。

付着する汚れの大部分は、手垢や汗などの分泌液で人の生活・活動で付着しますが、ネズミ・ゴキブリなどの小動物の排泄物、空気中の粉塵・ミストの付着もこれにあたります。

どれが付着しても長期間放置する事で、建材が化学変化を起こし腐食・錆・カビなどを発生させて損傷するので、早期の除去が必要です。

真菌

カビやきのこの仲間をまとめて真菌といいます。(清掃や建築物に関わってくるのはカビです)

種類によって有用な物もありますが、皮膚感染・皮下感染・全身感染など人体に有害な物もあります。

よって、消去法から行くと「ロ」になります。

消去法じゃない場合。

ロ ほこりには「堆積じん」と「浮遊じん」とがあり、相互置換の関係はない

…という文ですが「相互置換の関係」とは、双方に互いの要素に置き換えができる関係の事を言います。

- 堆積じんは風や気流によって、空気中を浮遊します。空気中に浮遊しているほこりなので、浮遊じんに置き換わったと言えます。

- 浮遊じんはその逆で、自らの自重によって床面に落ち堆積します。床面に堆積しているほこりなので、堆積じんに置き換わったと言えます。

このため、「相互置換の関係はない」が不適切なので「ロ」となります。

6問:イ

ネズミの防除方法として、最も不適切なものはどれか。

イ 空気環境の調整(湿度・室温調整)

ロ 環境の対策(食物の管理、巣・生息場所の管理)

ハ 化学的対策(殺鼠剤、忌避)

ニ 物理的対策(捕獲器、粘着剤)

1編 建築物と環境衛生より

・ネズミの防除の目的

ネズミは衛生上・物的の2つの方向で被害を出します。

- 衛生上の被害はサルモネラ・赤痢・泉病・ペストの感染症の媒介をし、ネズミの糞・尿に汚染された食品を摂取することで、それらにかかる人が絶えなかった時代もあります。

- 物的被害は食品・家具・書類などが齧られるという物です。食品は衛生上の被害を生む原因になるので軽視できません。また、電線・コードなどが齧られる事での停電・漏電が発生してしまいます。

・ネズミの防除方法

- 環境への対策(食物の管理、巣・生息場所の管理)

- 侵入防止対策(遮断構造)

- 化学的対策(殺鼠剤、忌避剤)

- 物理的対策(捕獲機、粘着剤)

といった4つの方法があります。

ということで「空気環境の調整」はネズミの防除に含まれないので「イ」となります。

・IPM(総合的有害生物管理)

ネズミのみだけでなく、害虫などの防除の一般的な考え方として普及されつつあるのがIPM(総合的有害生物管理)です。

- 薬剤を一定量、均等に無差別的な使用をしない。

- 調査重視で、この結果から防除方法を考える。

- 調査に証跡・捕獲数などを記録し、解析した結果から防除方法を選択する。

- 調査で生息しない環境なら薬剤を使用しない。(調査のみ)

- 維持環境水準を決める。

- 実施権限者と組織フローを決め、実施する。

(防除方法を誰がどのように実施・管理・報告をしていくのか決める)

とあります。詳しい内容はビル管の内容になります。厚生労働省がIPMとはなんだというのをまとめた資料もありましたので、詳しくはそちらを参照してみてください!

(なお、試験対策は上記の内容で大丈夫です!)

7問:ロ

階段清掃における作業上の注意事項として、最も不適切なものはどれか。

イ ノンスリップの溝に堆積した土砂の取り残しによる事故が発生しないよう注意する

ロ ノンスリップの素材の一つである真ちゅうは、酸化膜を生成することで変色しない

ハ ノンスリップには、アルミニウム・ステンレス・真ちゅう等の金属材が多く使われている

ニ ノンスリップには床維持剤が付着しないよう注意する

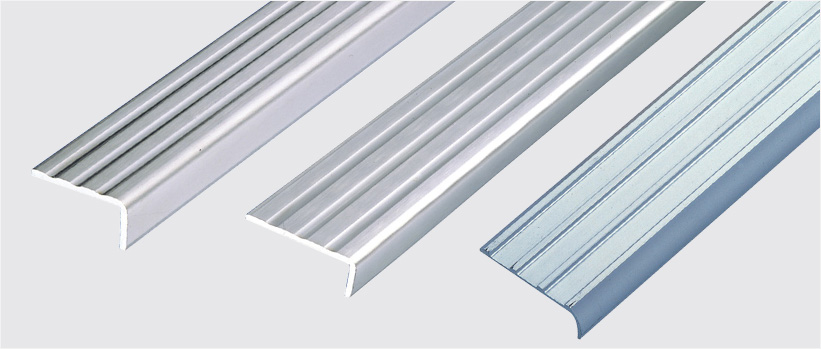

2編建築物の構造・設備 6編ビルクリーニング作業法より(2023年 A群 24問参照)

・ノンスリップの作業方法

階段の転落防止と滑り止め防止の為に着けられている物が「ノンスリップ」です。

前回の2023年A群24問で「溝の土砂の取り残しをしない事」は解説してる事と、どんな素材であれ床面以外(幅木や壁など)で床維持剤を付着しないのは当然なので、解説を省略します。

・素材

ノンスリップの素材は金属、磁器タイル、プラスチック系の物が使われます。

この金属はアルミニウム・ステンレス・真ちゅう(銅と亜鉛の合金、黄銅とも言われます)の事です。以前はこれらの金属性が多かったらしいですが、近年ではプラスチック製・ラバー製のものが普及しています。

ノンスリップの手入れとして、ハンドパッドに洗剤を浸して擦り・乾拭きをして仕上げます。

真ちゅうは酸化膜を生成することで変色してしまうので、定期的に専用の研磨剤で磨く作業が必要です。

(酸化膜の生成とは空気中の酸素と水分に反応してできる膜の事です。表面にうっすらできる膜で内部までボロボロにすることはないです。建築ではこれを利用してあえて素材をサビさせる事もあります)

ということで「真ちゅうは、酸化膜を生成することで変色しない」というのが不適切なので「ロ」となります。

8問:イ

フリーアクセスフロアに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

イ 基材はステンレススチール製のものが多い

ロ 仕上げ材はタイルカーペットが使用されるのが一般的である

ハ 配線や機器類は静電気や水に弱いのでクリーニング方法は事前に検討する

ニ クリーニング技法はドライ方式によって管理することが望ましい

3編 建築物の内外装材の種類・性質より

・フリーアクセスフロア

二重床にして床下に配線を入れて表面を整備し、配線でつまずくリスクを減らし、異動などでの配線工事を少なくする工法の事を「フリーアクセスフロア」と言います。

(右の画像は建材ダイジェスト様より引用)

フリーアクセスフロアの基材はアルミダイキャスト製で、コンクリートスラブの上に施工されます。

この基材(左の画像の床材を支えてるもの)で、5~10㎝程度の小さな空間をつくり配線を通します。

もちろん、この配線スペースは機器も入っている事もあるので静電気や水に弱いので、作業方法はその点を踏まえなければなりません。(ドライ工法が現状好ましいとされてます)

床面はタイルカーペットが仕上げに使われることが多いです。

という事で、「基材はステンレススチール製のものが多い」がステンレスでなく、アルミダイキャスト製の物が多いので「イ」となります。

(アルミダイキャスト製というのがあまり試験にも出ない事や、他の選択肢の方が重要性が高いので、消去法で「イ」と導く方が楽かもしれません)

アルミダイキャストとは?

アルミはアルミニウムなのは当然だとして、ダイキャストとはイメージしにくいと思います。

ダイキャストとは、溶かした金属を金型に高速・高圧で流し込んで形成する方法の事です。

この方法のメリットは高い寸法精度と、大量生産に向いてます。

これらの特徴からフリーアクセスの基材に向いている考えられます。

9問:ハ

感染予防を前提とした清掃作業方法として、最も不適切なものはどれか。

イ 夏季は、ドアノブなどに手あかが付着しやすいので季節も考慮しながら作業を進める

ロ タオル、モップなどは、必要数量を用意し、順次新しいものと交換する

ハ 風上から風下へ、上から下へ、入口から奥へ作業を進める

ニ 消毒薬を使用する場合は、通常の汚れを除去してから使用する

11編 感染と予防より

・感染予防を前提とした作業法

…と書いてありますが、感染予防のみならず基本的な作業方法の考え方です。

- 奥から入口、風上から風下、上から下へ作業を進める。

- タオル・モップなど衛生と効率の面から必要数用意し、使用している内に汚れてきたら順次新しい物へ交換する。

- 冬季は綿ほこりが発生しやすく、又、室内の湿度が低い為ほこりが目立ちやすいです。

夏季は手が汗ばみ、ドアノブなどに手垢が付きやすいです。

手垢、ほこりは感染経路を形成する汚れなので、季節を考慮して作業を進める。 - 消毒薬を使用する時は、通常の汚れを除去してから使用する。

また、この続きで教科書には、清潔で衛生的な環境維持のポイントがまとめてあります。

- 見た目が衛生的である事

- 作業過程が衛生的である事

- ほこりを立てない作業をする事

- 作業従事者に衛生観念がある事(ここが最も大切な要素としています)

という事で「風上から風下へ、上から下へ、入口から奥」の1部分が間違いで、「奥から入口」なので「ハ」となります。

これは感染と予防の項目にありますが、先にも書きましたが清掃の基本的な考え方です。清掃する際は意識して行いましょう!

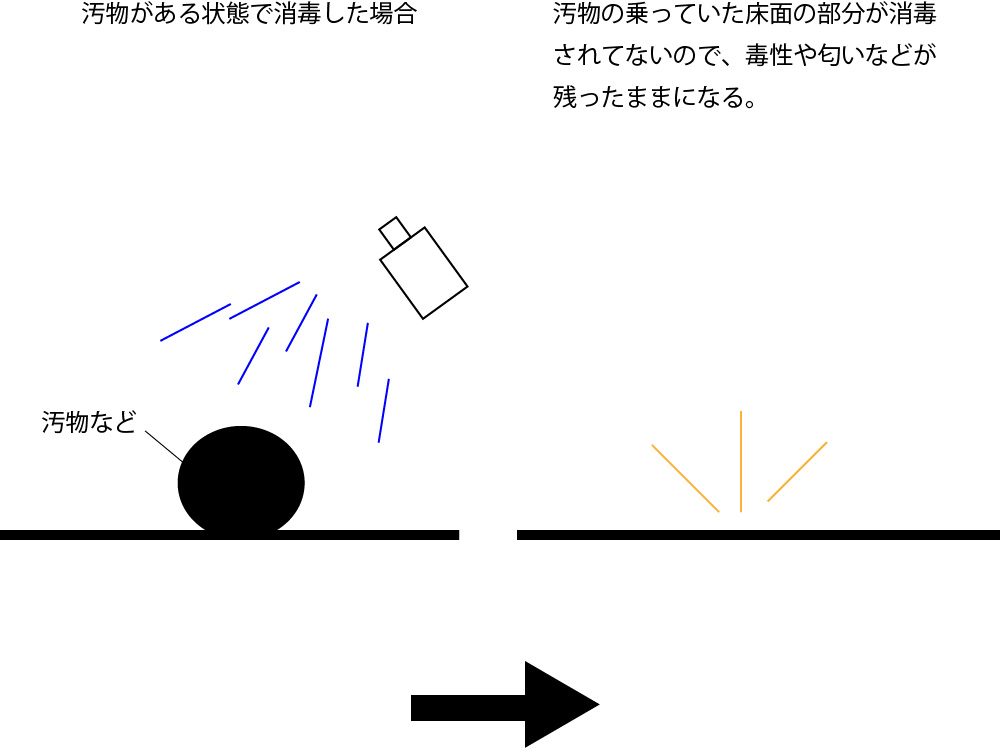

消毒薬の使い方

何らかの事情で汚物(人糞や嘔吐物など)が発生した際に、よく見る間違った消毒薬の使い方で汚物自体に消毒薬を使用する方を良く見ます。汚物に消毒して取り除いたとしても、図にある汚物の乗っていた部分は消毒されないので、見た目上は奇麗に見えても、悪臭の原因・毒性や病原菌の残留など不衛生です。

(そもそも汚物を消毒してもすぐゴミとして破棄するので意味がない…と思うのですが)なので、消毒薬を使う時は汚物を取り除く・消毒薬を使用する面を掃除をしてから使用しましょう。

10問:ハ

フロアーポリッシュ性能評価の記述として、最も不適切なものはどれか。

イ 試験用の床は中間に出入口のない、歩行量が中程度以上の長い(16~20m)廊下を選ぶ

ロ 試験はビルクリーニング作業に熟練した者が行う

ハ 施工直後でマーブル調の床を選ぶ

ニ 試験期間は最低1ヵ月程度を予定する

4編 材料より

・フロアーポリッシュ性能評価

1991年にフロアーポリッシュ試験方法のJISが制定されました。その時に22の不可欠な要素についての性能について試験方法が決められ、今日までこの性能を高めるために開発・試験が繰り返されてます。

教科書では、この試験方法が複雑で評価することが困難であるとして、簡単な評価方法のポイントをまとめています。

- 床について、中間に出入り口のない、歩行量が中程度長い(16~20m)の廊下を選ぶ事。

- 床面に対して照明のよい所を選ぶ事。

- 色調はマーブル調でなく単一色調の方が比較しやすい。

淡色・白色:ヒールマークが目立つ

暗色・黒色:スカッフマークが目立つ - 綺麗に洗浄した床で、モップは良く洗った物を使用する事。

施工直後(ワックスを塗布したばかりの床)は避けるべきです。 - ビルクリーニング作業に熟練した者が試験作業を行う事。

- フロアーポリッシュ塗布後の日常管理は、通常の標準的方法で行う事。

- 試験期間は1か月程度を予定する事。

・傷

実際に実務をしているとヒールマークという単語を良く耳にすると思います。なので、ここでヒールマークとスカッフマークを紹介します。

- スカッフマーク

靴を引きずって歩く、家具を移動するといった引きずりをすることで生じる傷の事です。 - ヒールマーク

ゴムの靴底、家具のキャスターによる傷です。一般的には黒い跡ですが、素材によってウレタン製の靴底、白色のゴム底の場合は白い跡が残ります。

よって、「施工直後でマーブル調の床を選ぶ」が不適なので「ハ」となります。

11問:ニ

作業手順書に記載する項目として、最も不適切なものはどれか。

イ 作業名・作業手順

ロ 実施作業内容・作業方法

ハ 清浄度別区域・使用資機材名

ニ 作業予定表・作業終了報

7編 作業計画より

・作業手順書に記載する事項

作業はどのように行うのか?を考えなければなりません。そのために手順書を作り「どの場所に対して」「何の作業」「何を使い」「どの方法で行うか」が明瞭する必要があります。

具体的に何を手順書に記載するかというと

- 日常・定期清掃の区分

- 平面図などのレイアウト

- 作業名

- 行う作業、並びに、それらの作業方法

- 資機材名とその数

- 注意事項、作業後の品質状態

…というのが例で挙げられます。

・作業計画表

作業計画とは、グループまたは個人に対して、一定の作業を「どの時間数」「どんな手順で」「何時に終わるのか?」を定めたものです。これらをどのようなスケジュールで作業するかを定めたものが作業計画表と言います。(明記はありませんが、作業予定表もこの仲間だと分かります)

これについては仕様書で計画したとしても、実の作業では汚れや使用頻度などで絶対に計画が合わない物になってきます。現場の実体・作業者の能力・作業実態の細かい配慮をして作業員の理解を得るようにしていきましょう。

また、作業実施記録表をつくると計画の修正・見直しが行いやすくなります。「作業名」「作業時間」「人員」を記載する事でその助けにもなります。

ということで、「作業予定表・作業終了報」というのは作業予定表は作業計画表に当てはまり、作業終了報は記録書類(実施状況などを作業完了後に記録する物)になります。

どちらも作業手順書には当てはまりません。そのため「二」となります。

12問:ロ

溶剤の種類として、合成溶剤でないものはどれか。

イ イソプロピルアルコール

ロ ベンジン

ハ 酢酸エチル

ニ アセトン

4編 材料より

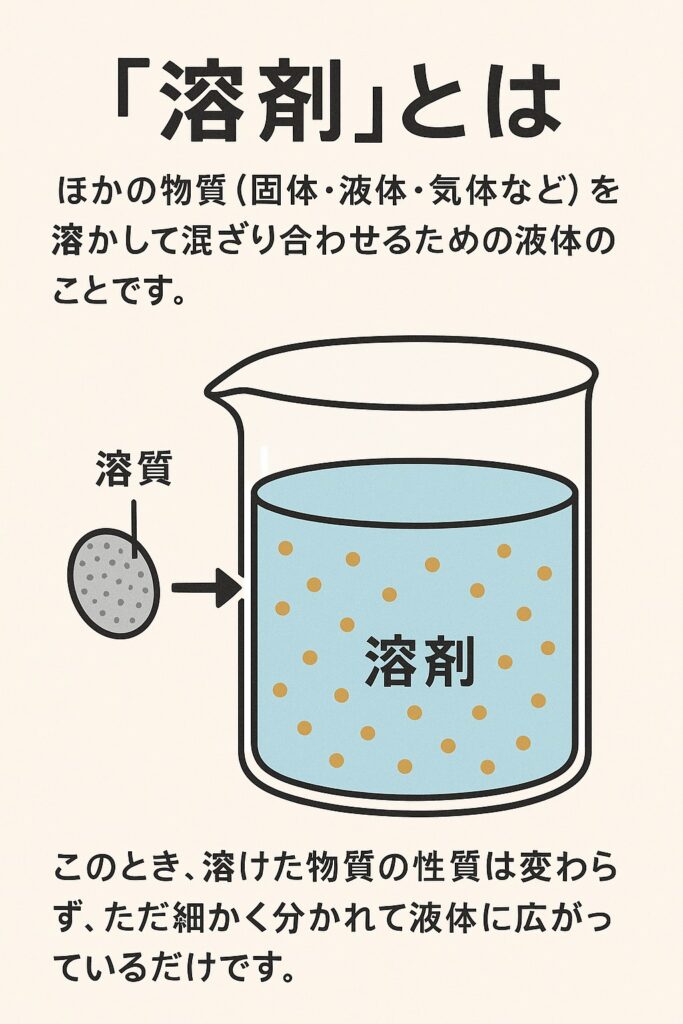

・溶剤

溶剤はその物質の性質を変えずに溶解する事が出来る薬剤の総称です。

教科書の表現が難しいので簡単に言うと、溶剤は他の物質(汚れなど)を溶かして混ぜ合わせた液体の事です。その時に溶かした物質というのは、性質が変わらないで細かく分かれて液体に広がっている状況です。

溶剤は天然溶剤、合成溶剤の二つがあります。

・天然溶剤:植物系、石油系

・合成溶剤:アルコール系、ケント系、エステル系、グリコールエーテル系

清掃では石油系(灯油・ミネラルスピリット・ベンジン)、アルコール系(エチルアルコール・イソプロピルアルコール)、グリコールエーテル系(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)を使用します。

また、引火性や中毒性の恐れのあるものもあるので、選択・使用・保管に十分注意する必要があります。

ということで、「ベンジン」は天然溶剤の石油系なので「ロ」となります。

(溶剤は引火性や中毒性があるという事の方がよく見かけるますが、種類についてはあまり見かけないので捨てでも良いかと思います。)

13問:ニ

タイルカーペットの特徴に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。

イ ロールカーペットより搬送・施工が容易である

ロ 部分的な取替えが可能である

ハ OA 機器の普及に伴う配線方式に対応できる

ニ 廃棄時に問題が発生しにくく、無公害である

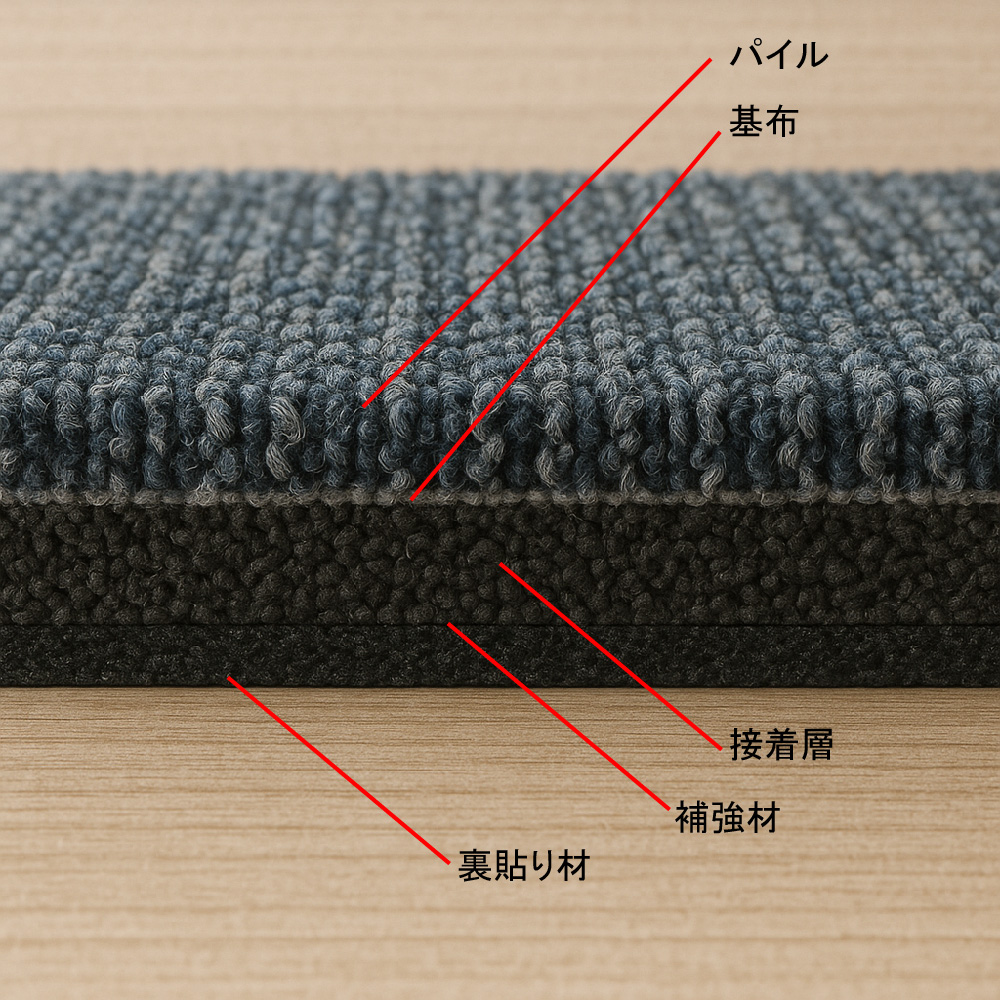

3編内外装材の種類・性質より

・タイルカーペット

基布にパイルを刺しゅうしてあり(タフテッドカーペットと同じ)、タイル状(50㎝×50㎝など)に整形している物がタイルカーペットです。パイルの素材はナイロンが主流です。(ウール、アクリル、ポリプロピレンの物もあります)

裏貼り材(パッキング材、教科書では裏打ち材)は塩化ビニル樹脂であり、それを補強材(ガラス繊維材)で補強しているので水によるゆがみがほとんど無いとしています。

・タイルカーペットの特徴

タイルカーペットの特徴は以下の通りです。

- ロールカーペットよりも運搬・施工が楽な事。

- 部分的な取り換えができる事。

- カーペットの下に配線をするアンダーカーペット配線に対応ができる事。

- 8問目にあったフリーアクセスフロアの仕上げ材として使用ができる。

といった点で現在主流のカーペットとなっていますが、配線が絡んでいる場合やフリーアクセスフロアの場合は水を大量に使用する事が出来ません。

裏貼り材で水や洗剤を通さないようにはしているが、タイルカーペット同士の隙間から浸み込む可能性があるので、水や洗剤の流入を防ぐ方法が必要です。

公害の面で問題があります。それは裏貼り材が塩化ビニル系の物を多いのですが、塩化ビニルは燃えると有毒ガスが発生するため廃棄の際に問題とされています。

その為、塩化ビニルの代替えで「オレフィン(プラスチックの仲間)」を使用すれば、無公害かつリサイクルが容易なので徐々に使用されて始めています。

という事で、「廃棄時に問題が発生しにくく、無公害である」という物が不適切なので「二」となります。

14問:ハ

電気用語の説明として、最も不適切なものはどれか。

イ 電圧:記号 E - 単位:V(ボルト)

ロ 電流:記号 I - 単位:A(アンペア)

ハ 電力:記号 P - 単位:Wh(ワット時)

ニ 抵抗:記号 R - 単位:Ω(オーム)

5編 電気・清掃機器の種類・構造・使用方法より

・電気用語の記号単位一覧

| 用語 | 単位 | 記号 |

| 電流 | A(アンペア) | I |

| 電圧 | V(ボルト) | E |

| 抵抗 | Ω(オーム) | R |

| 電力 | W(ワット) | P |

| 電力量 | Wh(ワット時) | なし |

| 周波数 | Hz(ヘルツ) | f |

・簡単な説明

| 用語 | 説明 |

| 電流 | 電子が導体を通って移動する時の流れの事 |

| 電圧 | 電位の高い所と低い所の差 |

| 抵抗 | 電流の通りやすさ、通りにくさ |

| 電力 | 電圧と電流の積で、電気の力の事 |

| 電力量 | 電力と時間の積 |

| 周波数 | 交流の1秒間のサイクル数 |

…と簡単にまとめてみました。

ということで、「電力 単位:Wh(ワット時)」が不適切なので「ハ」となります。

15問:ニ

廃棄物処理の基本として、最も不適切なものはどれか。

イ 過去の廃棄物の統計を活用する

ロ 外界・自然界との関連を考慮する

ハ 適切な廃棄物処理計画を立てる

ニ 新築ビルの場合は、竣工後、廃棄物処理計画を立てる

9編 廃棄物の処理方法より

・廃棄物処理の基本

廃棄物処理の基本的な考え方として大きく3つの考えがあります。

- 適切な廃棄物処理計画

建築の設計段階で廃棄物の発生状況を予測し、処理の計画を立てる事が必要です。

計画に基づき施設(ごみの貯蔵設備等)の取り入れ、ビルの稼働までに必要機器・台車などの資機材の準備を行う必要があります。資機材の準備は不十分だと完成後に円滑に作業ができない為問題が発生します。 - 既存ビルの調査・分析、処理施設などの開発・改良

廃棄物の発生量・性質を上記の物に役立てるのに調査を行い、内容の公表する事が望ましいとしています。それに伴う処理設備や資機材に関して常に開発や改良は言わずもがなです。 - 外界との関連

ビルや建築物は都市の構成要素です。更に大きくすると自然環境の中に存在しています。このビルの廃棄物処理というのは大きく見ると「都市の廃棄物処理の一環」であります。そして、自然界との関連も考慮してこの処理をしなければなりません。

難しく書いてありますが、要するに予め廃棄物の処理方法の計画・準備をしましょう、既存のビルなどの廃棄物処理の状況を調べよう、廃棄物処理は周りの事を考えてね、という事を詳細に教科書に書いてあります。

という事で、「新築ビルの場合は、竣工後、廃棄物処理計画を立てる」というのは計画を立てるのに遅すぎるので不適切なので「二」です。

16問:ニ

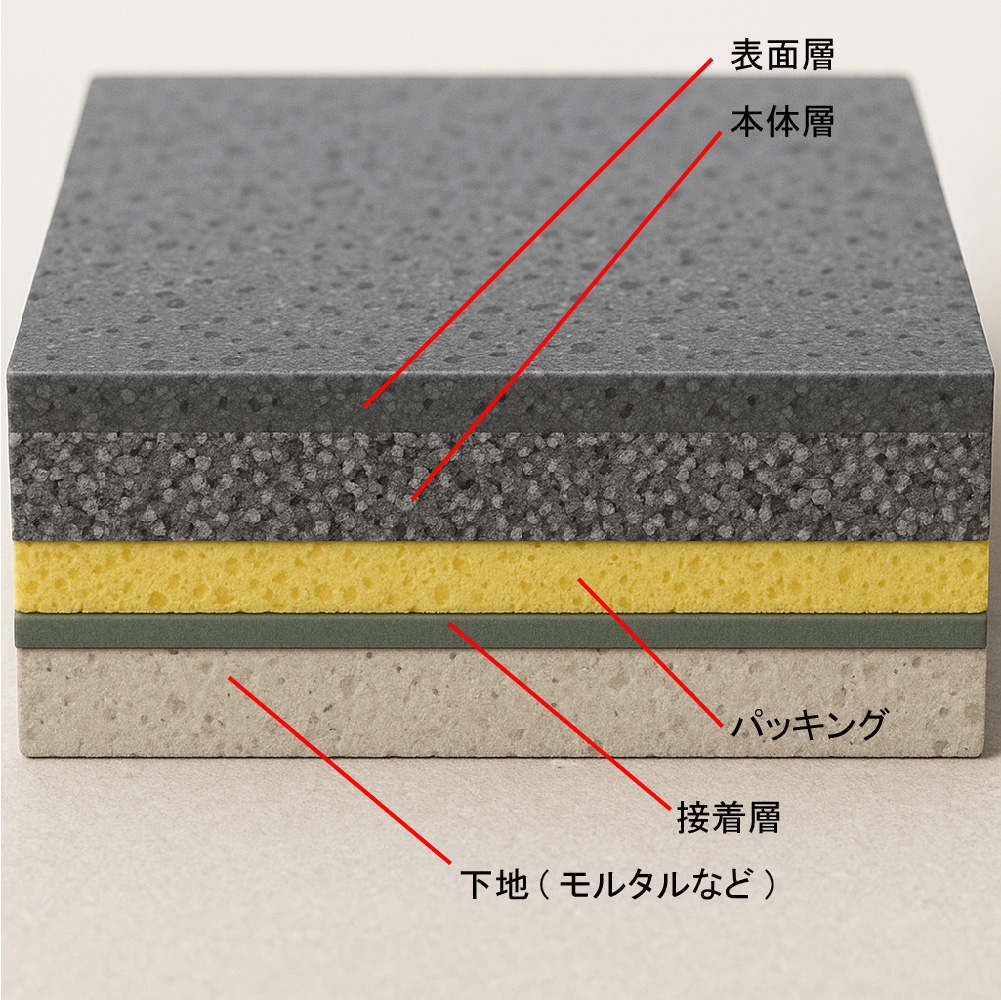

ゴム系床材の性質に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

イ アルカリ性洗剤を用いると変色するので注意が必要である

ロ 紫外線等により徐々に退色・劣化を起こす

ハ 床維持剤の密着性が悪いので、定期的にドライバフが必要である

ニ 多孔質な材質であるため吸い込みが多い

3編内外装材の種類・性質 6編ビルクリーニング作業法より

・ゴム系床材

合成ゴムや天然ゴムに加硫剤・充填剤・顔料を加えて成形したものです。タイル状で30㎝角の物が多く天然ゴムは厚さ3㎜、合成ゴムは異質のゴム層を裏地に加えた複層の物で全厚さ5㎜~12㎜となります。

(画像の物は合成ゴムで、表面層と本体層で積層になっているイメージになってます)

ゴム系床材は高級床材と評価され、弾力や足ざわりの良さがあり、滑りにくさ、耐摩耗性に優れています。そのため、百貨店の床・銀行のロビー、エレベーターの床に使われます。

アルカリ性や有機溶剤に弱く、紫外線などで徐々に劣化や退色を起こします。また、床維持剤の密着させる場合に専門的な知識が必要となってきます。

(ゴム系床材の床維持剤の密着性が悪く、定期的にドライバフをする必要があります。)

・作業方法

基本的にはビニル製の床材と同じです(それについてはまた別の機会にまとめます。)

ここではゴム系床材の素材ならではの注意点をまとめます。

- アルカリ性の洗剤を使うと変色をする

- アルカリを使う事で粉化現象を起こしやすくなる。

- 洗浄には原則赤パッドを使う

- 床維持剤では、半樹脂タイプの方が適している。

- 床維持剤の厚塗りは避けて、3回塗り程度で維持する。

- 剥離の際に剥離剤のアルカリ性の強さに注意がいる。

- 壁際などの隅々は、床材に丸みを帯びて浮きやすい為、洗剤の塗布に注意が必要。

という事で、「多孔質な材質であるため吸い込みが多い」はゴム床材の特徴にないので不適となります。そのため「二」となります。

17問:ハ

電動機(モーター)の説明として、最も不適切なものはどれか。

イ モーターには、交流モーターと直流モーターがある

ロ 交流モーターには、誘導電動機と整流子電動機がある

ハ 誘導電動機は、比較的手がかからずに高速回転ができる

ニ 真空掃除機には、整流子電動機が使われている

5編 電気・清掃機器の種類・構造・使用方法より

・電動機(モーター)

清掃の道具は電動機(モーター)によって動いてるものがほとんどです。

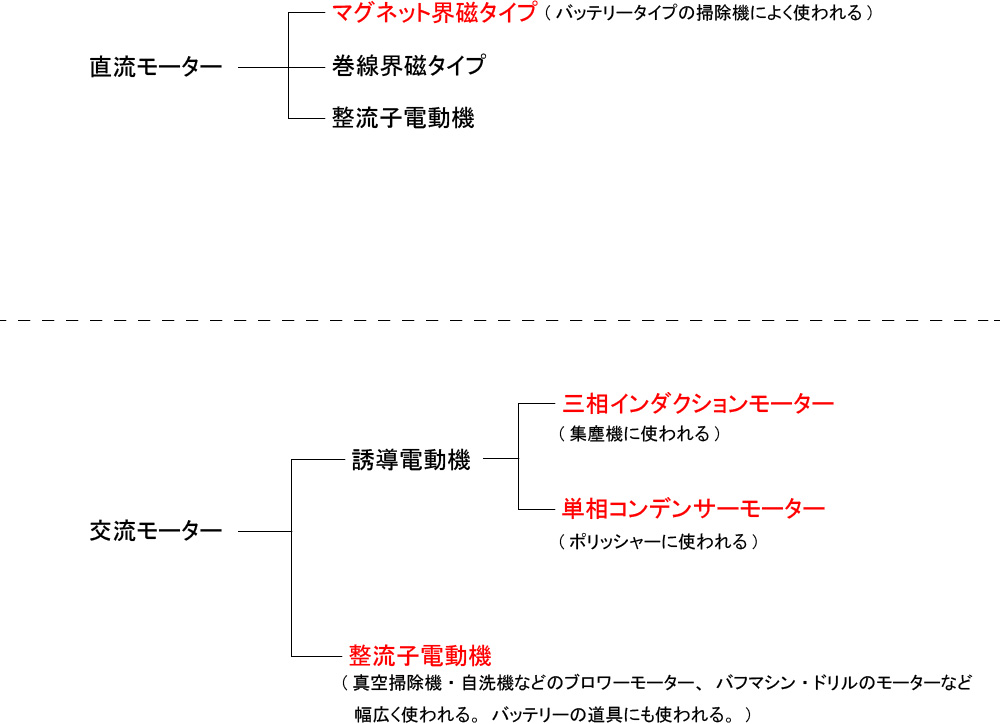

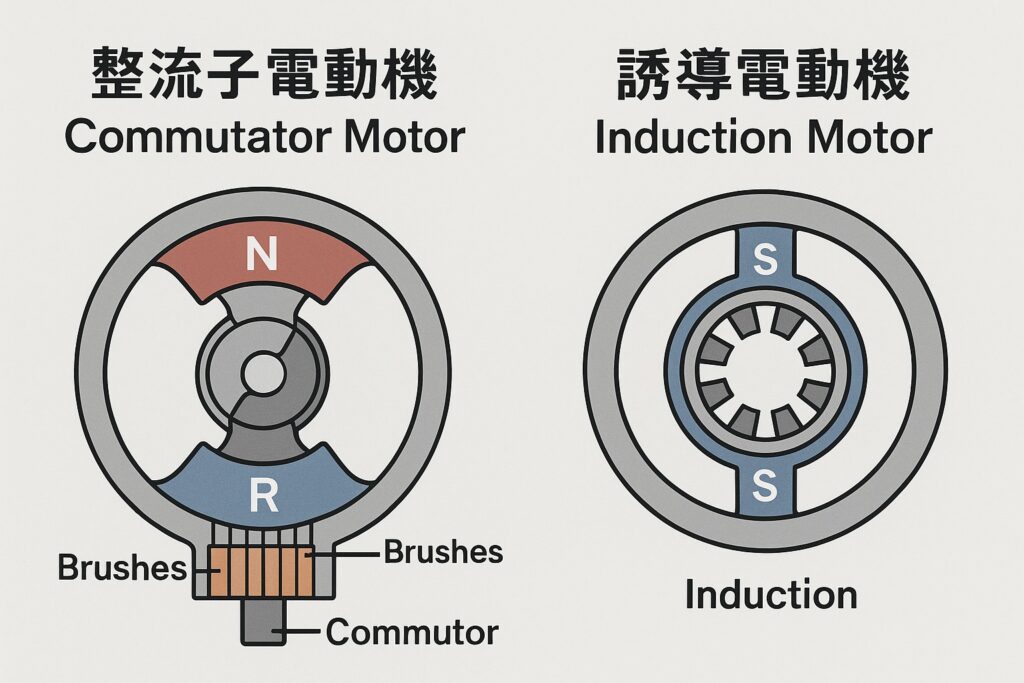

大きく分けて直流と交流の物があります。交流はそこから更に誘導電動機・整流子電動機に分かれます。

- 誘導電動機は手間がかからない(メンテナンスが不要で、寿命が長い)モーターですが、高速回転できません。

ポリッシャーやポンプ・送風機といった大型のものによく使われます。 - 整流子電動機は手入れが必要です。(アップライトの場合ブラシ用のカーボンの交換や手入れが必要)その代わりに、高速回転ができます。

真空掃除機(アップライトなど)、バフマシン、電気ドリルといった物に使われます。

ということで「誘導電動機は、比較的手がかからずに高速回転ができる」とありますが、高速回転はできませんので不適切です。なので「ハ」となります。

18問:ロ

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の事業登録における登録要件として、

最も不適切なものはどれか。

イ 物的基準

ロ 技術基準

ハ 人的基準

ニ 質的基準

12編関係法規より

・事業登録に関する基準

建築物の維持管理をする会社が増加したことを背景に、事業者が業務を適切に遂行するために「事業者の資質向上」を図る事が必要になりました。

その向上をするために「物的」「人的」「質的(その他の基準と記載されたものを指します)」の3つを定めて、都道府県知事の認定を受ける事が出来る制度を作りました。

・それぞれの基準を簡略した説明

- 物的基準

真空掃除機、床磨き機(ポリッシャーや自洗機など)を有する事。 - 人的基準

細かくなってしまうので、「清掃作業監督者を持っている人が必要」「従業員の教育・研修をしている事」の2点です。 - 質的要件

床面の清掃や資機材の保管、廃棄物処理設備の管理など…細かく書かれていますが試験対策としては…

・定期清掃(大掃除)を6か月以内に1度行う事

・作業の実施状況確認(点検)を3か月に一度行う事

ぐらいで大丈夫だと考えます。

という事で、以上を見ていると「技術基準」というのは当てはまらないので「ロ」となります。

19問:イ

真空掃除機の使用上の注意事項として、最も不適切なものはどれか。

イ ノズルは空気が入らないように床面にぴったりと密着させる

ロ フィルターの目詰まりは吸じん能力を低下させる

ハ 金属片やガラス片はフィルターを傷つけるため吸い込ませない

ニ コード・プラグ・スイッチは故障を起こしやすいので絶えず点検する

5編 清掃機械機器の種類・構造・使用方法より

・真空掃除機の注意点まとめ

真空掃除機は多くの現場で使われていると思いますが、注意点が多々あります。これを無視して使用すると故障や機能の低下を招く要因になるので注意しましょう。

- ノズルを床面に密着させてはいけません。

ごみやほこりの除去を空気の流れで行うので、床面に密着すると空気の流れが悪くなります。

なので普段使っている真空掃除機はノズルに車輪がついてたりなど、少し床面から浮くようになっています。 - フィルター目詰まりは、吸塵力を低下し、最悪モーターの故障原因になります。

- コード・プラグ・スイッチなどは故障を起こしやすいので、絶えず点検し不具合があるなら修理・交換をする。

- カーボンブラシは一定の使用期間を経たら、新しい物と交換をする。

- フィルターの破損、誤った使用の二つは「羽根車の破損」の原因に繋がります。破損したフィルターはすぐ取り替えましょう。

- 金属片・ガラス片はフィルターを傷つける為吸い込まない。ウェット型(バキュームと言われるもの)は、糸くずで詰まる事もあるので注意が必要です。

- 延長コード・ホースは機能低下を招きます。もしそれらを使う場合は、20mを限度とします。

- 作業終了時に本体の保管前に「ごみを捨てる」「フィルターの確認」「本体の清掃」をして、コードやプラグを整理すれば、真空掃除機の寿命を延ばす事に繋がります。

ということで、「ノズルは空気が入らないように床面にぴったりと密着させる」というのは不適切なので「イ」となります。

20問:イ

建築物各部の性能に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

イ 天井には、防火性・吸湿性が要求される

ロ 壁には、耐震性・防火性が要求される

ハ 階段には、耐摩耗性・防滑性が要求される

ニ 便所および洗面所は、耐水性が要求される

2編 建築物の構造および設備より

・各部の必要な性能

床や壁といった物の各部に必要な物は何なのかをまずは一覧にしましたので、そちらを見ましょう!

(教科書ではなぜか部材と部屋の必要な性能を混合して書かれているのでわかりにくいですね)

| 床 | 耐摩耗性・耐久性・耐水性 遮音性・意匠性(ホテルの場合追加して必要) 防滑性・意匠性(百貨店などでは追加して必要) |

| 壁 | 耐震性・防火性 |

| 天井 | 防火性・断熱性・吸音性 |

| 扉・柱 | 遮音性・気密性 |

| 窓回り | 雨水の侵入防止・気密性 ※飛散防止や省エネ、耐震性のあるものもある。 |

| 湯沸室 | 耐湿性・防火性 |

| 階段 | 耐摩耗性、防滑性 |

| 衛生器具設備(便所・洗面所) | 吸水性が低い(耐水性)・耐薬品性・耐摩耗性 衛生的である事 |

これらよって仕上げ材が選定をされます。仕上げによって清掃の方法が変わってくるため必要な性能を知ることは重要な物になっていきます。

ということで、「天井には、防火性・吸湿性」とありますが吸湿性は求められないので「イ」となります。

21問:ロ

カーペット洗浄機の説明として、最も適切な組み合わせはどれか。

イ ポリッシャー方式 - ハード床と比較して非常に電流抵抗値が小さい

ロ ドライフォーム方式 - 基布を濡らして収縮を起こす恐れが少ない

ハ エクストラクション方式 - 多量の洗浄液を噴射するので天然繊維(ウール)の洗浄に

適する

ニ パウダー方式 - 重度な汚れの除去に適する

6編 ビルクリーニング作業法より

・カーペット洗浄機について

カーペット洗浄の方法については計7つあります。試験にも出やすい部分ですが、作業をしたことない方にとってはイメージしにくい部分なので出来るだけ丁寧に説明します。

- ポリッシャー方式(スクラバー、2ステップ方法ともいう)

ポリッシャーを使って洗浄液を出しながら泡を出して洗浄を行い、エクストラクターで洗浄液をすすぎ・回収していく方法です。

重汚染区域の場所に向いていて、現在の主流の方法でもあります。

ただし、洗浄ムラ、毛質の損傷、カーペットの縮みなどの短所があります。そのためタフテッドカーペットやニードルパンチカーペットなどに向いてます。 - バフィングパッド方式(ヤンパッド、ボンネット方式ともいう)

これはポリッシャーのみの洗浄の事です。前処理剤を床に塗布して、バフ掛けする事で汚れをパッドに付着する方法です。洗剤(エンキャプスレーションという汚れをカプセル化するような洗剤)によっては、真空掃除機などで回収する時もあります。

水の使用が少ないため乾燥が早いですが、汚れの除去効果は少ないので汚れが軽度な時に使用する方法になります。 - エクストラクション方式(リンス作業ともいう)

エクストラクターは洗浄液を直接カーペットに噴射して、同時に回収する機械です。

繊維の内部の汚れを回収しやすく、作業も容易で再汚染も少ないです。ただし、ポリッシャー方式に比べると洗浄力も落ちます。 - ドライフォーム方式

機械内で洗剤を発泡させ、その泡でブラッシングします。その後バキュームで泡を回収・乾燥後に真空掃除機で回収する方法です。

乾燥が早くて、毛質を痛める事がない、作業疲労度が少ないというメリットがありますが、ポリッシャー方式よりも洗浄力が劣り、洗浄跡を歩く点、隅々まで洗浄できない事がデメリットです。 - スチーム方式

エクストラクションは洗剤ですが、スチームは高温水を噴射・吸引して除去する方法です。

高温・高圧で汚れの分解が容易で、微生物を殺滅するメリットはありますが、スチームが多い為縮み・乾燥に問題があり、シミが変質して悪化する場合もあります。 - パウダー方式

専用の粉(パウダークリーナー)をカーペットに散布し、それをブラッシングして汚れを粉に吸着させます。その後真空掃除機で粉を回収する方法です。

乾燥が早く素材を痛めないですが、洗浄力が劣る点や粉がカーペットに残留してしまうと微生物が発生してしまいます。 - オフロケーション方式

タイルカーペットの様に取り外しが容易な物のみで行う事ができ、予備の物と交換をして別の場所で作業を実施(カーペットを水で直接すすいだり、洗剤しようし洗ったり等)する方法です。

予備のカーペットを持たないといけませんが、時間的な拘束がないのが大きなメリットで、ノロウイルスなどの感染予防対策にもなります。

洗剤については泡の事もあり、低発泡洗剤を使用することが主流です。

今回の問題はこの作業方法がどんな特徴があるのかを踏まえた上で、問題文が適切なのか判断しなければなりません。

「イ」については知りません(解説放棄)

「ハ」は作業方法の説明はあってますが、ウールは水を大量に使用すると縮みが発生するので向いていません。

「二」のパウダーは軽汚染に向いているので不適切です。

「ロ」は泡な為基布を濡らすことは少なく、毛質を痛める事もないので縮みを気にする事もないので「ロ」が正になります。

22問:ハ

カーペット床材の燃焼による見分け方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

イ アクリルは縮れながら弱い光を放って燃える

ロ アクリルはジリジリと弱い光を放って燃える

ハ アクリルは溶けながら弱い光を放って燃える

ニ アクリルはパッと弱い光を放って燃える

3編内外装材の種類・性質、6編ビルクリーニング作業法より

・燃焼法の整理

3問目で解説したことがさっそく出てきているのでもう一度見てみましょう。

| 繊維名 | 燃焼時の反応 |

|---|---|

| ウール | ・縮れながらくすぶる様に燃える ・髪を焼く臭い ・黒褐色の塊になり、押すとつぶれる |

| ナイロン | ・溶けながら徐々に燃え、火を離すと燃え続けない ・特有の匂い(セロハン臭) ・冷えるとガラスのような固い球になる。 ・熱いうちに引き延ばすと糸状になる。 |

| ポリプロピレン | ・縮み溶けながら徐々に燃える ・辛苦い匂い ・冷えると光沢のある灰色の堅い球になる。 |

| ポリエステル | ・すすの多い火を出して燃える ・芳香臭 ・冷えると固い球になる。 ・熱いうちに引き延ばすと糸状になる。 |

…アクリルが無かったですね。

| アクリル | ・溶けながら弱い炎を放って燃える ・ろうを燃やした時の臭い ・冷えると固い球になる。 ・熱いうちに引き延ばすと糸状になる。 |

ということで、アクリルは溶けながら燃えるので「ハ」となります。

23問:ロ

作業計画の作成手順について、最も適切なものは次のうちどれか。

イ 仕様書の把握→作業量の把握→作業基準表作成→作業時間の算出→作業計画作成

ロ 仕様書の把握→作業基準表作成→作業量の把握→作業時間の算出→作業計画作成

ハ 仕様書の把握→作業基準表作成→作業人員の算出→作業量の把握→作業計画作成

ニ 仕様書の把握→作業結果の点検・評価表作成→作業量の把握→作業計画作成

7編 作業計画より

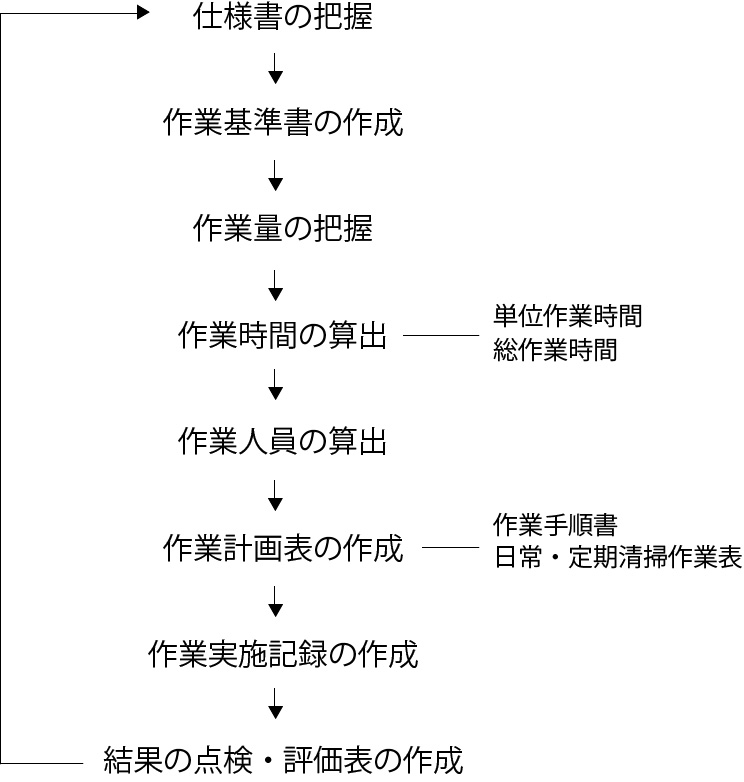

・作業計画の手順

作業計画はまず全体像を見た方がイメージがしやすいので見てみましょう。

(全部を細かく書いてしまうと莫大な量になってしまうので、仕様書と基準書の説明、全体の流れをここでは解説します)

・作業仕様書

清掃作業を受ける際に最初に行われるのが「作業仕様書」の作成です。これは会社間で取り決めた事をまとめたものです。

「作業の対象場所」「床面積」「建材の種類」「作業の種類」「回数」「作業時間帯」「作業方法」「資機材」などが明記されているのが一般的です。

(小さい現場では契約書に簡略的に記載している場合もあります)

仕様書の内容を正確に読み解くことが最重要で、この解釈を間違えてしまうと作業基準も時間も計画表も全部間違ったものになってしまいます。

(残念なことに内容の吟味どころか作業内容自体を読み解ける方を経験上あまり見かけた事がありませんが…どこかでこれも解説をしたいですね)

・作業基準表(作業回数表ともいうみたいです)

作業仕様書を基に建物内の作業場所に対して、作業の回数(頻度)を区域ごと(ゾーニングごと)で整理し一覧にしたものです。

これによって仕様書にも書かれていますが基準書の作成で「作業の種類」「場所」「建材」「回数」が明確にできるので管理がより単純化できます。

これにより建物全体としての作業・作業スケジュール・作業の程度が把握できるので見積書などに添付される事もあります。

分かりにくいのでここで一度まとめます。

・作業仕様書:会社間が取り決めて作業内容などを簡略的に取りまとめたもの

・作業基準書:仕様書や建物の特性を基に作業内容を計画して、詳細にまとめたもの

私の経験でいくと…基準書の作成をしないで、仕様書を基に作業を行っているのがほとんどだと思います。

・全体の流れ

仕様書→基準書が制定されて、全体の作業量の把握→作業時間の算出を数量的に行います。

これにより全体としての時間数や作業ごとの時間数の把握ができるので、必要な人員数を算出します。

その後に、これらを統合して作業スケジュール(作業計画表)を作成して、実施記録(日報など)で実の記録をしていき、作業計画や基準についての評価・点検をして徐々に机上と実ですり合わせをしていくような流れになります。

ということで「仕様書の把握→作業基準表作成→作業量の把握→作業時間の算出→作業計画作成」というのが正しいので「ロ」となります。

作業仕様書もしくは基準書

これらについて、本来内容について守らなければならない物です。

(言い方がかなり悪いですが守らない場合、契約不履行による賠償金などの発生が起きます)

しかし、いろんな問題でこれを守ることが困難な状況に現状なっていると考えます。

- 昨今の流れである人手不足で人員が足りず作業を行う事が出来ず守ることができない物理的な問題

- 引継ぎもしくは能力の問題など何かしらの問題で仕様書の内容が把握できない事による作業の未実施の問題

- 責任者や会社が把握していても作業員の勝手な判断による作業実施・未実施による問題

など様々な要因が重なって守れることができない、もしくは、自分たちは守っているつもりでも実際にはやれていないといった問題があるかもしれません。

色々思う所はありますが、これらの問題に対しては「人手不足」という物で確実に増えていくと考えます。

これを技術的な効率化で人員や手間を減らすのか?契約自体を見直して現実的な物にするのか?社員の教育をしていくことで能力向上による仕様書の内容の把握ができる・パートやアルバイトの方々が全体の仕事量の把握でき協力体制を築く…などどのように対策するのかは考えなければならないと思います。いずれにしても仕様書についてはどこかの機会で解説します。

(社内教育の資料や自分自身や業界に携わる人達の為にも繋がると考えますので)

24問:ニ

作業の評価について、最も適切な組み合わせはどれか。

イ 評価判定 - 仕様書の範囲のみ

ロ 評価頻度 - 年 1 回

ハ 評価方法 - 測定機器による検査

ニ 評価項目 - 基本項目と選択項目

8編 品質管理より

・評価の仕方について(2024年 B群 7問より)

以前解説した時は雑になってしまいましたが、評価に当たっては6つ目的を設定する必要ががあります。

- 作業範囲

汚染度が高い所を重視して範囲を決定する。 - 評価項目

最低限の基準である「基本項目」と建築物事の特性を踏まえた「選択項目」がある - 評価基準・判定

仕様書にこだわらず、建物全体を評価していく。

また管理会社・オーナーの基準のグレードがあり、それに合わせて評価基準を作成し品質に適合しているか?改善点があるか?を判定していく。 - 評価方法

測定機器を使用する検査と目視などによる「官能検査」がある。目視による検査が主です。 - 評価頻度

責任者が自主的に行う物は月1回、スタッフなどが行う場合は季節を考慮して3か月に1回。 - 評価者

業務に精通しているスタッフなどが望ましい。また責任者が自主的に行う場合は「利用者の立場」に立って評価する事が大事です。

注意事項として、状況を知っていることにより評価が甘くなる事や見落としが発生する事があるので気をつけなければならないです。

ということで、「評価項目 - 基本項目と選択項目」が適してるので「二」となります。

25問:ハ

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」における特定建築物の説明について、

最も不適切なものはどれか。

イ 3,000 ㎡の百貨店

ロ 5,000 ㎡の旅館

ハ 3,000 ㎡の工場

ニ 8,000 ㎡以上の学校

12編関係法規より(2024年 B群 20問参照)

・特定建築物の面積

建物用途によって特定建築物になるかならないかが判断できるので、まずは用途の確認をしていきましょう!

- 興行場

- 百貨店

- 集会場

- 図書館

- 博物館

- 美術館

- 遊技場

- 店舗

- 事務所

- 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)※8000㎡以上

- 旅館

以上の用途で3000㎡以上の建物です。(雑)

ただし、学校教育法1条に規定する学校などは8000㎡以上の建物になります。

※この学校などの8000㎡の物は試験では見たことないので、とりあえず3000が基準で大丈夫です。(出たら申しわけありません)

・特定用途に当てはまらない物

特定用途を全部覚えようとすると大変なので、当てはまらない定番の物を覚えた方が良いかもしれません。

- オフィスビル、事務所

- 倉庫

- 工場

- 研究所

- 車庫、駐車場

- 機械室・変電室などの付属設備用の建物

- 病院、診療所、福祉施設など

ということで、工場は特定建築物にそもそもは要らない為不適切になるため「ハ」となります。

とここまでが2023年の学科の問題になります。投稿するまでに時間がかかってしまって申し訳ありません。次は2022年…と言いたいところですが、次は実技ペーパーの計算問題の解説をして行けたらいいなと思っています!

長くなりましたが、御精読ありがとうございました!