こんにちは、2024年のまずはA群(真偽法)の解説をまずは書いていきます。

問題はこちらから確認をお願いします。できるだけ教科書の根拠に沿って解説を書いていきます。

問題によっては実務では合っていても、試験的には間違っているという問題もあります。(例:2024年A群18問…今回載っていますね)そういう物だと割り切るしかないので割り切りってください。

※共通なのですが、問題の解説を一通り書いた後に「AIによる添削」をして補足事項を加えています。

問題

1問:正

ビルクリーニングは快適な生活空間を提供し、より質の高い生産活動を生み出すことにも寄

与している。

1編 建築物と環境衛生より

・ビルクリーニングとは?

建築物内の環境を快適にするために利用者から排出される「ごみ」「汚れ」「不衛生な物」を取り除く一連の流れの事。これを「ビルクリーニング」「建築物清掃」と呼び、衛生的な環境を維持する基礎的な作業としている。

・衛生的な環境にするメリット

衛生的な環境を維持することで、利用者に快適な環境を提供するだけでなく、より質の高い生産活動を生み出すことに寄与する。

という事で、問題文の通りビルクリーニングは快適な環境の提供、質の高い生産活動を生み出す事を寄与しているので「正」です。

※AIによる補足(試験とは関係ないです)

実務で清掃の状態が悪い場合、テナントからの不満の増加や生産性の低下・退去のリスクに繋がります。不満や退去のリスクを防ぐためにも清掃は必要なのです。

2問:正

石材は鏡面状に仕上げられていても、細かい孔があるために汚れが入りやすい。

3編 内外装材の種類および性質より

・石材の性質

どの石材にも共通して「細孔」と呼ばれる穴があります。細かい穴なのですが穴によっては石材の裏側まで通っているものもあり、石材の裏側の汚れが表に浮かび上がる事もあります。

可溶塩の入った洗剤が石材に残留すると石材が膨張破裂する原因にもなり、金属石鹸を発生させる可能性がある洗剤が細孔に入ると洗剤が取れにくくなる。

※教科書には無いが金属石鹼が入り込むことによりシミや変色の誘発に繋がる。

・石の構造

※雑ですが石の構造をイメージしたものです。「石 細孔」で検索するともっとリアルなイラストが出てきますが、こんな感じで石には細かい穴が沢山あると考えてください。

どの石材にも共通で鏡面仕上げにしても、この「細孔」があるため汚れが入りやすいです。

鏡面仕上げは石材の表面を磨き仕上げの事で細孔をどうにかするものではないです。

※これも教科書には無いがこの細孔に汚れを入らせないためにコーティングを塗布する。また、様々な理由でシミになってしまった場合は石材用のシミ取りや、ダイヤモンドパッドでの研磨+コーティングで鏡面に仕上げたりする。

このため、問題文通りなので「正」です。

3問:誤

光沢度計は、光の反射率で測定部の汚れや凹凸の状態を評価する。

5編 電気・清掃機械機器の種類、構造、使用法より

・光沢度計

光の反射率で測定部の傷や凹凸の状態を評価するものです。

汚れの有無を評価するものではない。表面の凹凸状態・平滑度具合を調べるものです。

今回の問題では汚れや凹凸の状態と書かれているため「汚れは評価できない」から「誤」となります。

このように問題文の9割内容が合っていますが、1単語のみが間違っているので「誤」となる問題は毎年1~2問あるので問題文を読むときは注意が必要です。

4問:誤

同一規模の建物であれば、使用用途が異なっても、ごみの量はそれほど違わない。

9編 廃棄物の処理方法より

・ビルごみの特徴

ビルごみの排出に関しては大きく4つの特徴があります。

- ビルの床面積におおむね比例し、ビルが大きいほど排出量は多くなる。

- ビルの用途によって排出量が著しく差がある。

- 規模・用途が同じだとしても、業務の形態・状況によって差があり、画一的なものではない。

- 季節によっても変化をして毎年排出量に変化がある。

2の用途ごとによって排出量が変化するとあるが目安として以下の事が書かれている。

オフィスビルの排出量が1とした場合に…

・店舗ビル:3

・ホテル、結婚式場:2

・医療機関:1.5上記の割合で、店舗ビルがオフィスビルと比べ3倍多く、ホテル・式場では2倍、医療機関では1.5倍とゴミの排出量が増える。

ゴミは特徴として用途が変わるとゴミの量に差が出る為「誤」となります。

※AIによる補足(試験とは関係ないです)

清掃計画や廃棄物処理計画を立てる際は、「延べ面積」だけでなく、「建物の用途」や「業態」も加味する必要があります。例えば、飲食店のテナントが入っているビルでは、悪臭の発生やごみ自体の重量・内容物の性質などによって、回収・運搬・保管の手間が大きく増すため、一般的なオフィスビルとは異なる対応が求められます。

5問:誤

品質管理上の汚れの確認方法は、全てをくまなく見るほうが適している。

8編 品質管理より

・汚れの確認方法

汚れの確認については見る位置・何をどのよう見るか(どの箇所・どの汚れ・目視なのか?触って確認するのか?…等)により評価のばらつきが出てくるので決める必要があります。

また、重点を絞り点検・評価・判定する事で客観的かつ効率的な点検評価に繋がります。そして汚れについて期間を経て顕著になってしまったのか、直近の汚れなのかの判断も必要です。

・重点に絞らない場合のデメリット

重点を絞らず全てをくまなく点検した方が妥当な評価・判定になると考えがちになりますが違います。

全て見る事で網羅的(荒探し的なイメージと言えば分かりやすいかも)になってしまい、評価・判定を下すのに戸惑う結果になってしまい妥当性を欠く結果になってしまう場合が多いとされます。

※労力や時間が物凄くかかってしまうというのも理由にありそうですが…

※AIによる補足

上記では教科書の表現で難しい言葉になってしまいましたが、漏れなく見る事で安心感があるかもしれませんが、品質管理では「どこを」「どう」見るのかを明確したうえで評価基準に基づく事が重視されます。

結果として限られた時間でより客観的な管理が可能となります。

という事で、汚れの確認方法は重点を絞っての確認が適しているので「誤」となります。

6問:正

吐瀉物は、高さ 1mでも広範囲に飛び散るので広い範囲の消毒が必要である。

11編 感染と予防より

・嘔吐物処理

手順としては以下の順番で行うのが正攻法だとしています。

- 第三者が近づかないように表示板を立てる

- 手袋、マスク、エプロン、キャップ、靴カバーの着用

- 汚物(嘔吐物・糞など)は布・ペーパータオルなどで外から内に向けて汚れた面を折り込みながら静かに拭き、汚物・使った布などは速やかにビニル袋に捨てる。

- 汚物があった場所や周辺を次亜塩素酸ナトリウムを浸み込ませた布・ペーパータオルなどで覆う、または浸すように拭く。

- 手袋など着用したものを破棄する。手袋は付着した汚物が飛び散らないように、表面を包み込むようにして外し破棄する。

- 次亜塩素酸ナトリウムを浸した布・ペーパータオルを破棄する。

※床面から1mの高さで嘔吐した場合、カーペットで1.8m、フローリングで最大2.3m、吐いた場所から飛び散るとされているため、広い範囲の消毒が必要です。

この手順に沿って考えると高さ1mで嘔吐した場合、広範囲で消毒が必要となるので「正」です。

※AIによる補足(試験に関係ないです)

吐瀉物の処理では空気感染に繋がる“飛沫核”のリスクもあるため、汚物処理だけでなく周辺空間の換気や拭き取り後の除菌・乾燥管理も重要になります。

※教科書には無いですが、会社ごとで対処方法が決まっている場合はその通りに行いましょう。

対処法が決めてない場合、汚物の除去はいろんな手立てがあるので対処ができるとは思いますが、できれば消毒薬程度は感染予防・環境衛生の面からも常備した方がいいのかな…と思います。

(コロナの事もありましたし、顧客からどう見られるかを考えると猶更…と私は思います。)

7問:誤

「建築物環境衛生管理基準」では、定期清掃(大掃除)を 1 年に 1 回、定期に統一的に行う。

12編 関係法規より

・建築物環境衛生管理基準

国からの引用を見ると早いのでコピペしましょう!

・掃除を日常に行う。

・大掃除を6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行う。

・その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、掃除、掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなくてはなりません。

(国の清掃の所をコピペしましたが…中々日本語怪しい気がしますね)

日常清掃を行う事、定期清掃(大掃除)は6か月以内に一度行う、技術上の基準に従って清掃や資機材・廃棄物処理設備を管理してください…の3つが定められています。

問題文では1年に1度とされていますが、6か月に一度行わなければいけないので「誤」です。

ちなみに廃棄物処理設備についても「建築物管理衛生維持管理要領」という物で6か月以内ごとに1度定期的に点検して、必要ならば補修・消毒を講じる事と書いてあります。

※AIによる補足

建築物環境衛生管理基準はすべてのビルが対象ではなく、「特定建築物」の建物がこの対象になります。特定建築物の条件は試験に出た時にまた記載します。

8問:誤

水性塗装壁の除じんは、下方から上方に向けて取り除く。

6編 ビルクリーニング作業法より

・水性塗装壁

詳しい説明は置いとくとして、塗料で塗られた壁の事です。下地がモルタルが洗剤を吸収してしまうため洗浄の際に壁専用の弱アルカリ性洗剤を使用して、汚れを素早く取り除く必要があります。

・日常(週1度、10日に1度程度)清掃は手に触れるような個所(スポット)で、ハンドスプレー・白パッド・タオルを使用して周囲をぼかすように仕上げる事。

・定期で洗浄をする際に、除塵作業→洗浄の順に行います。洗浄作業については実技の手順のままなので今回は省略します。

除塵については、最上部のほこりは丁寧に横に払い、払い残しが無いようにほこりを取り除きます。

水性塗装壁の除塵は上記であるように上から下に向けて除塵をするので「誤」になります。

※AIによる補足(試験には関係ないです)

水性塗装壁はデリケートなので、除塵時に強く擦ることは厳禁です。特にハードな道具(固いブラシや粗い布など)は使わず、柔らかいダスターやクロスで静かに上から下へ落とすのが基本です。

9問:誤

標準作業量と同じ考えを時間に適用しても、標準作業時間にはならない。

7編作業計画より

・標準作業量

標準的な体力技術を有する作業員が一定時間内に行う事ができる作業量の事(例:1人で毎分○㎡)です。これが知るメリットとしては、面積と作業量が分かることで時間が割り出せる事で何人工で何時間かかるのか計算できることです。

このことから、標準作業量を時間に適用して標準作業時間を割り出せるので「誤」となります。

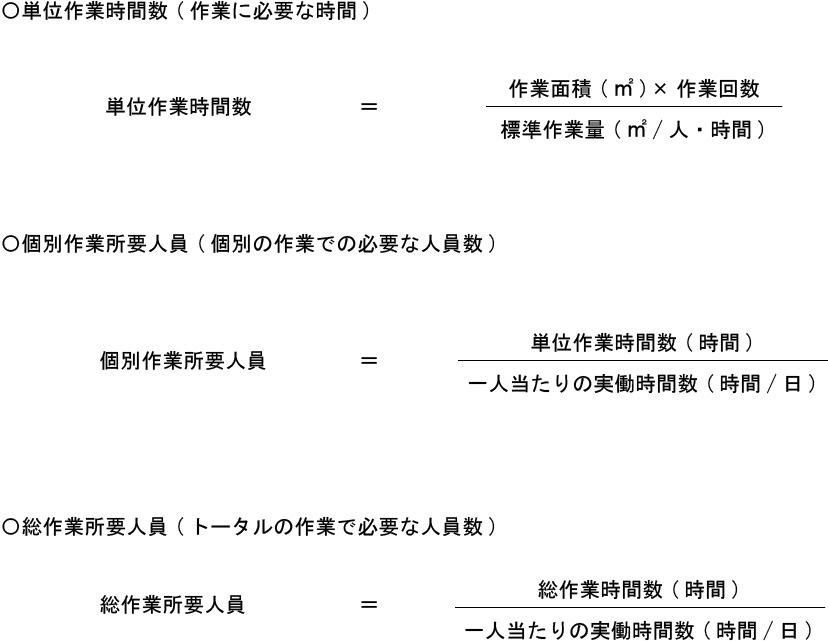

・人工計算

実技ぺーパーテストの際にこの時間の計算が必ず出るため、計算する際の公式を紹介します。(実際の計算方法、表の見方については実技ペーパーの解説の際にします)

10問:誤

洗剤の濃度は、その濃さに比例し効果が増す。

4編材料より

・ミセルと濃度

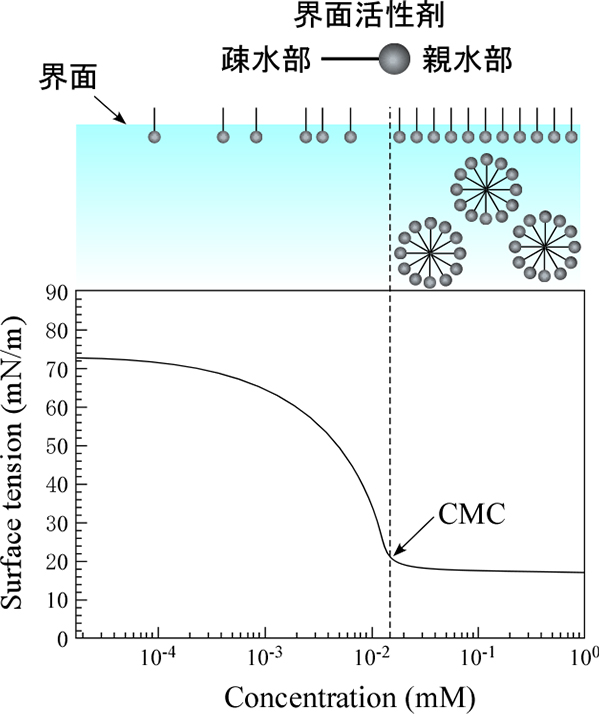

市販の洗剤の濃度の考え方は界面活性剤の考え方を基づいて考えられています。

(公益社団法人高分子学会様のページから引用しました)

界面活性剤はー〇(図の左側のような形)で疎水部と親水部の分子で形成されています。これがある一定の濃度になると分子の集合体「ミセル(図の右側の輪になっている物)」を形成します。

ミセルを形成する最低濃度の事を「臨界ミセル濃度(CMC)」と言います。

・洗剤の濃度と効果

この臨界ミセル濃度に達すると界面活性剤の効果が急激に高まりますが、その後濃度を増しても徐々にしか効果が高まりません。

このためCMCを僅かに超える程度の濃度で界面活性剤を使うのが適切です。

市販の洗剤もこの考えに基づいているので、メーカーが指示している濃度での使用が一番効果があり、濃度を2倍にしても効果が2倍となることはないです。

そのため、問題文の様に洗剤の効果は濃度と比例はしないので「誤」となります。

※AIによる補足(試験に関係あり)

濃度を上げすぎると、洗剤の泡立ちが過剰になって逆にすすぎ残しや再汚染の原因になったり、素材を傷めたりすることもあります。

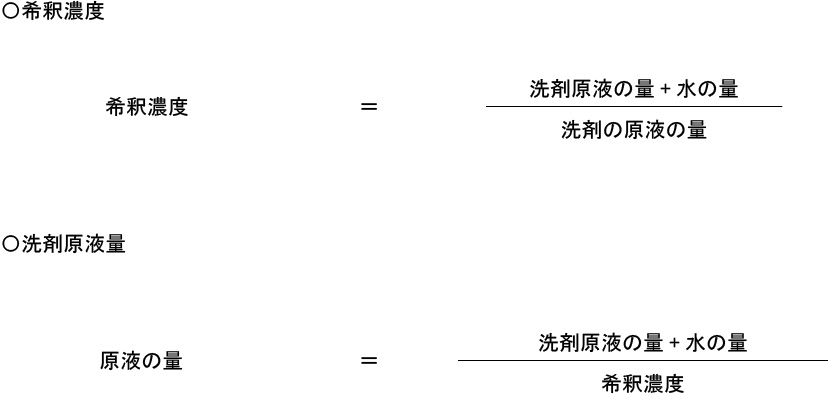

・洗剤の量、倍率計算の公式

これも試験でよく出るため公式を紹介します。

11問:誤

建築物の構造法で一体式構造は、梁・柱などの細長い材料を組み合わせて骨組みを構成する。

2編建築物の構造および設備より

・建築物の構造法

構造方法は木造や鉄骨造で使われる架構式構造(骨組式構造)、コンクリート造では一体式構造、石やレンガで積み上げる組積式構造の3つがあります。

・3つの特徴

- 架構式構造(骨組式構造)

木材や鋼材のような細長い材料を柱・梁で構成する方法です。

部材の接合方法として、柱と梁をボルトで締めて接合するピン接合や、補強板によって柱と梁を接合する剛接合(ラーメン構造)の2種類があります。

ピン接合の場合接合部で回転するため形が変形しやすい為、筋交い・方づえ・火打梁などの斜材をいれて変形を防ぎます。

木造や鉄骨造でまた特徴もありますが、とりあえずここまでにします。 - 一体式構造

コンクリートによって柱・梁・壁・床などの構造体を一体にして構成するものです。斜材を入れる必要がなく、耐震性が高いです。しかし、重量が重い事がデメリットで回数に制限があります。

(コンクリート造で5~6階、鉄骨鉄筋コンクリート造は現在では20階を超える高層建築が可能です。 - 組積式構造

れんがや石、ブロックを積み重ねる構造です。ヨーロッパでは古くから行われていますが、日本では地震の影響からほとんど行われていません。

よって、問題文は一体式構造ではなく架構式構造(骨組式構造)の説明なので「誤」となります。

12問:正

建築物清掃の品質評価は、建築物使用者または所有者の要求を知ることが前提となる。

8編品質管理より

・インスペクション(品質評価)

品質の評価基準は建築物使用者または所有者の要求を知る事が前提であり、自己満足ではなく使用者の満足のため品質評価をして満足度を達成しているかを点検する事が基本となります。

よって、問題文通りの為「正」になります。

13問:正

ビニル系タイルの中でバインダー含有率 30%未満のものは、コンポジションビニル床タイルに

分類される。

3編内外装材の種類・性質

・単層(複層)ビニル床タイルとコンポジションビニル床タイルの違い

ビニル床タイルはバインダー(主原料のビニル樹脂に可塑剤・安定剤を加えた物)の量で種類が別れます。

・単層(および複層)ビニル床タイル:30%以上

・コンポジションビニル床タイル:30%未満

※コンポジションビニル床タイルは現場では「Pタイル」と呼ばれることが多いです。

単層(複層)ビニル床タイルはバインダーの量が多い事から色調や模様の変化が多く(デザイン性が高い)、耐薬品性が高いが床維持剤(フロアーポリッシュ、俗に言うワックスなどの保護剤)との密着性に問題が出てくる事が多いです。

よって、バインダーの含有量が30%未満はコンポジションビニル床タイルなので「正」になります。

この違いはよく試験に出てくるため出てきたら確実に点数を取りましょう!

※ちなみに内装材を扱うメーカーサンゲツのQ&Aの方が分かりやすく書いてありますね

14問:正

界面活性剤の分子は、親水基と親油基からなっている。

4編材料より

問10の解説のままになりますが、界面活性剤の分子は親水性と親油性から成り立ちますので「正」です。

15問:誤

油溶性のしみでウェットタイプのものは、付着後の乾燥が早いから固着化する特徴がある。

6編ビルクリーニング作業法より

・しみの種類特徴

しみの種類には大きく4つ種類(油溶性は2つ)があるので見ていきましょう。

・水溶性

糖分とでんぷんを含み粘性があるため汚れを促進させるのが特徴です。放置すると硬化するので除去がしにくくなります。

・油溶性(ドライタイプ)

付着後乾燥が早く固着化するのが特徴

・油溶性(ウェットタイプ)

油状で粘性があります。放置することで汚れを吸着していき強固なしみになっていきます。

・特殊なしみ

水・洗剤・溶剤などで溶解することができないしみ(カーボンなど)の事です。種類が多い事で性質も一様ではないです。

よって、問題文は油溶性のドライタイプの説明なので「誤」です。

しみの除去方法は、2級の実技で水溶性・油溶性のしみ抜きの両方を行います。

詳しくはここでは省略しますが、水溶性と油溶性の判別には濡れたタオルで軽く叩く事でわかります。・叩いた際にしみがタオルにつく→水溶性

・叩いた際にしみが付かない→油溶性しみの種類によって除去方法や溶剤をつかうのかの判断があるので必ず判別は行いましょう!

16問:正

浄化槽に流入した汚物は微生物の消化作用により浄化され、河川などの公共用水域に放流され

る。

2編建築物の構造および設備より

・浄化槽(し尿浄化槽設備)

汚物を直接放流できる地域の建築物は浄化槽は必要ありません。(ただし、ディスポーザという生ごみを粉砕して下水に流す設備が付いてる建築物は除きます)

汚物を直接放流できない場合、浄化槽を設けて微生物の消化作用によって浄化をして河川などの公共用水域に放流しなければなりません。

・浄化の順番

試験によく出る部分としては浄化の順番です。

腐敗槽 → 酸化槽 → 消毒槽

この順番は良く出るポイントなので名前と順番は覚えましょう!

よって、問題文のとおりなので「正」になります。

浄化槽の仕組み自体はあまり清掃と関係がしないですが、浄化槽の有無で使える洗剤の幅が大きく変わります。

汚物を微生物が分解しているため、微生物に影響を及ぼすような強力な溶剤・洗剤、殺虫剤、塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を槽内に流さないようにしなければなりません。

※浄化槽の働きが弱いなどを感じる場合、微生物の量の調整が必要であるので業者に調査依頼や微生物の補充の依頼をするのが無難だと思います。

※AIによる補足(試験に関係ないです)

浄化槽付きの建物では、「生分解性の高い中性洗剤」の使用が推奨されており、業者が“微生物を死滅させない洗剤リスト”を独自に作っているケースもあります。

17問:誤

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の管理基準は、最低基準を定めている。

12編関係法規より

・建築物環境衛生管理基準の基準

特定建築物の維持管理について権原を有する者にその遵守を義務付けています。それは以下の8つの物で環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を定められています。

(この8つは良く出るポイントの一つです)

- 清掃 (建築物清掃業)

- 空気環境測定 (建築物空気環境測定業)

- 空気調和用ダクト清掃 (建築物空気調和用ダクト清掃業)

- 飲料水水質調査 (建築物飲料水水質調査業)

- 飲料水貯水槽清掃 (建築物飲料水貯水槽清掃業)

- 排水管清掃業 (建築物排水管清掃業)

- ねずみ昆虫等防除 (建築物ねずみ昆虫等防除業)

- 1~7の総合業 (建築物環境衛生総合管理業)

この管理基準は、建築物を環境衛生上良好な状態で維持する高いレベルの技術的な基準ではあります。

最低限の基準を意味するものではありません。

よって、この管理基準は最低基準を指している物ではないので「誤」です。

18問:誤

真空掃除機のフィルターの目にほこりが多量に付着すると、モーターの負荷が重くなり、過熱

し故障の原因になる。

5編清掃機械機器の種類・構造・使用方法より

※注意:これは問題文がかなり悪いので捨て問題だと割り切ってます。多少納得できないかもしれませんが、教科書的にはどういう解釈になって「誤」になるのかを推定で書きます。

・フィルターの目詰まり

真空掃除機のフィルターはゴミが目詰まりすると、吸塵能力が下がりモーターの故障原因になります。

(ただし、モーターが過熱して故障とは書かれていない)

よって、試験的な解釈としてモーターに負荷が掛かっていても過熱して故障とは書いてないので「誤」となります。

※この捨て問題だと思います(AIにも質問しましたが「正」と間違えましたので)

19問:正

標準的な体力技能を有する作業員が、一定の時間内に行い得る作業量を標準作業量という。

7編作業計画より

問9の解説の通りで、標準作業量は標準の体力技能を有する作業員が一定時間内に行い得る作業量の事なので「正」となります。

20問:誤

汚れの除去工程は、建材の性質及び汚れを確認→作業方法の決定→洗剤の選定で進める。

6編ビルクリーニング作業法より

・ビルクリーニングの五原則

汚れやしみの除去を考えるために以下の原則があります。

- 建材の知識

- 汚れの知識

- 洗剤の知識

- 作業方法の知識

- 保護膜の知識

この5つの基本知識の事を「ビルクリーニングの五原則」と言い、建材・汚れを調べて、どの様な洗剤と作業方法を組み合わせれば効果的なのか調べ実施する。その上で汚れが付かないようにワックス・コーティングなどの保護膜をする。

…と五原則の順番で清掃手順を考えていけば効果的に清掃が行えます。

なので、問題文に戻ると作業方法と洗剤の順番が逆なので「誤」となります。

※AIによる補足(試験に関係ないです)

例えば、酸に弱い大理石にアルカリ洗剤を使うと劣化してしまうため、「建材の性質」→「使える洗剤」→「適した作業方法」の順に判断する必要があります。

このように例に沿って考えると順番も覚えやすいかもしれませんね。

21問:正

廃棄物処理の減量化とは、廃棄物の排出量を全体として少なくすることである。

9編廃棄物の処理方法より

・廃棄物処理の3原則

廃棄物の基本として廃棄物を自然界の受容能力に見合う形で、できるだけ早く自然界に還元する事とあります。これは自然が無理なく分解・吸収できるように加工して自然界に廃棄しようという事です。

この無理なく分解・吸収できるようにするために、廃棄物の三原則が決められてます。

- 減量化

廃棄物の量を全体として少なくする事。

排出者に対する啓蒙をはじめとして、可能な限り排出量を少なくするために処理方法・再生利用の検討したり、最終処分の前に乾燥・圧縮・脱水・焼却などを行うなどで廃棄物の容量を減少させることです。 - 安定化

最終処分前に廃棄物を物理的・化学的・生物化学的に安定した状態に処理する事。

ゴミの処理を誤まると被害が出る事があり、教科書では生ごみの例が出ています。

生ごみをそのまま埋めると地中の微生物によって酸化・分解をしてメタンガスが発生し、火災や爆発のもとになります。また、埋め立てられた廃棄物の堆積が減少することで地盤が安定せず沈下する事があります。 - 安全化(無害化)

人の健康に有害と思われる物質・環境保全上障害をもたらすおそれがある物質を処理した場合、それらが安全であるように処理しないといけません。

教科書では重金属類を埋め立てた場合、地下水を汚染しそれを植物が吸収してしまうため環境汚染が起こってしまうとあります。

という事で、減量化は問題文通り「廃棄物の排出量を全体として少なくすること」なので「正」になります。

この廃棄物3原則に似たものとして、循環型社会形成の具体的な取り組み3Rの取り組みがあります。

- Reduce(リデュース)

廃棄物の発生の抑制- Reuse(リユース)

廃棄物の再使用- Recycle(リサイクル)

廃棄物の再生利用こちらもは先ほどの三原則と共に試験によく出てきます。

22問:正

作業手順は「むりなく・むだなく・むらなく」できる手順でなければならない。

8編品質管理より

こちらは明確に書かれている所が私自身が見つけられていないため、推測で根拠を書きます。

(2級、3級の教科書も見ましたが見つけれませんでした。)

・作業管理

作業管理のスケジュールにおいて、計画・作業予定にムリ・ムダ・ムラが無いのか点検して排除に努めなければなりません…と書いてあります。

後は、作業の実態分析をしてムリ・ムダ・ムラが無いのかを常に問題意識を持って改善に努めなさいとあります。

明確には書かれていないのですがこの「ムリ」「ムラ」「ムラ」が無いように作業計画を改善・排除をしていくものだと考える事ができるので「正」と考えます。

※AIによる補足(試験に関係ないです)

作業手順の改善では「作業の流れがスムーズであるか」「時間や労力の無駄がないか」「人によって出来に差が出ないか」という視点が基本になるため、ムリ・ムダ・ムラの排除は極めて重要な評価基準になります。

23問:誤

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」は、特別法として制定された。

12編関係法規より

・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(所謂ビル管法)」について(問17も併せて)

この法律は、建築物内の環境衛生の維持管理に関する「一般法」です。

問17にもあるように最低基準を示したものでは無く、建築物の所有者などの努力に期待して環境衛生上良好な状態の実現を目指した「衛生指導法的性格」を持っている法律です。

なのでこの法律は特別法ではないので「誤」となります。

そもそも一般法とは?特別法とは?

- 一般法

広い範囲の人・場所・事柄に適用される法律の事。

(例:民法や刑法、今回のビル管法もこれにあたります)- 特別法

一般法よりも狭い範囲で適用される法律の事。

(例:労働基準法、下請法などが当たるみたいです)

24問:正

消毒薬のなかでも生息できる微生物がいる。

11編感染と予防より

・消毒薬

消毒薬の認識ですが効果があるほど毒性があるものが多くあります。その使用方法の注意事項は沢山あります。なので今後の解説の為にもまとめていきます。

- 高・中・低の3つの水準があります。

- 全ての微生物に効果があるわけではないです。

- 微生物と消毒薬で適切な接触時間が必要になり、アルコールで10秒~15秒、その他の消毒薬でそれぞれ異なりますが最低でも3分以上必要になります。

- 人体に全く被害が無いわけではないので、指定された希釈濃度で使用する事。

- 血液・汚れなどの有機物があると消毒薬の効果が低減してしまいます。

- 消毒薬自体が不安定なため、保存による効果の低下・使用中の揮発して濃度が低下します。

- 消毒する対象によっては金属の腐食、素材の劣化などの悪影響があります。

- 異臭や着色する物もあり、衣類などに対して変色・腐食をすることがあります。

- 環境に影響がないように希釈・不活性化が必要になります。

- 消毒薬の中でも生息できる微生物がいます。

よって、消毒薬でも生息できる微生物がいる為「正」です。

※AIによる補足(試験に関係ないです)

この生息する微生物は「芽胞」です。(枯草菌、破傷風菌などが当たります)

芽胞は一般的な消毒液に耐性があるため、高水準の滅菌処理が必要です。

・殺菌に影響する要素

特徴についても大切な要素ですが、試験でよく出る部分としては消毒薬の要素の部分です。

消毒薬の殺菌能力は「濃度」「温度」「作用(接触)時間」によって決まります。

- 濃度

洗剤と同じで濃度が高ければ殺菌効果が高まるわけではない。効果がある濃度が設定されているのでそれに従って使用してください。 - 温度

一般的には20℃以上で使うのが望ましいです。 - 作用(接触)時間

アルコールが10秒~15秒、それ以外は最低3分以上は必要です。また、有機物や汚れがあると効果が低下します。

25問:誤

高所作業について、高さ3m以上の場所での作業は、作業床の設置が義務付けられている。

12編関係法規より

・高所作業

高所作業については、墜落による労働者の危険を防止するために、高さ2m以上の場所では作業床の設置が義務付けされています。

この作業床の設置が困難な場合に「ロープ高所作業」を用いざる得ない場合もあります。

なので、高さ2m以上から作業床の設置をしなければならないので「誤」です。

※AIによる補足(試験に関係あります)

ロープ高所作業などの作業床がない作業を行う際は、墜落制止用器具(フルハーネス型など)や特別教育の受講(ロープ高所やゴンドラ作業などがこれにあたります。)が義務付けられているため、法令遵守と安全確保の両立が重要です。

ひとまず長くなりましたので一回区切ります!

次のB群のまとめもでき次第すぐに投稿するのでよろしくお願いします!