こんにちは、2024年のB群(多肢択一法)の解説を書いていきます。

※共通

問題はこちらから確認をお願いします。できるだけ教科書の根拠に沿って解説を書いていきます。

問題によっては実務では合っていても、試験的には間違っているという問題もあります。(例:2024年A群18問…今回載っていますね)そういう物だと割り切るしかないので割り切りってください。

問題の解説を一通り書いた後に「AIによる添削」をして補足事項を加えています。

問題

1問:ウ

建築物清掃の除去対象物として、最も不適切なものはどれか。

ア 堆積じん

イ ダニの死骸

ウ 二酸化炭素

エ 化学的物質

1編建築物と環境衛生より

清掃の除去対象物は大きく3つの分野に分かれます。

1.非生物的物質

これは「ごみ」「ほこり」「汚れ」が当てはまります。

a.ごみ

直接的に衛生上に害を与える物ではありませんが、害虫類の発生源となってしまい生息・増殖の温床となります。害虫類が不衛生・不快で消化器系の感染症・食中毒の病原菌の媒介源となってしまいます。

この性質から、ごみを効率的かつ迅速に衛生的に安全な方法で処理しなければなりません。

これを目指すために廃棄物処理法や建築物環境衛生管理基準が制定されています。

b.ほこり

ほこりは乾燥した土砂の微粒が、風やなんらかの衝撃で空気中に飛散したものとしています。そのため炭素粒子・ばい煙・金属粉が含まれますが、化膿疾患菌・感染性細菌・アレルギー病原菌など人体に有害な物も含まれます。

ほこりには「堆積じん」「浮遊じん」がありますが、どちらにしても人が吸引することが衛生的に問題となってきます。

その衛生的な問題が試験でよく出るポイントです。

ほこりの可視限界は10㎛(マイクロメートル)です。15~100㎛で鼻やのどの粘膜でとらえられ、

中程度の1~15㎛で上気道に付着、極微細である1㎛以下だと深く肺胞に侵入してしまいます。

この大きさごとでどこに影響があるのかは出るポイントなので覚えましょう!

c.汚れ

直接的に健康障害をもたらすことは少ないです。しかし不潔感・不快感といった心理的な影響を与える事や美観を損なう点、建材に悪影響を与えます。

付着する汚れの大部分は、手垢や汗などの分泌液で人の生活・活動で付着しますが、ネズミ・ゴキブリなどの小動物の排泄物、空気中の粉塵・ミストの付着もこれにあたります。

どれが付着しても長期間放置する事で、建材が化学変化を起こし腐食・錆・カビなどを発生させて損傷するので、早期の除去が必要です。

2.生物的物質

a.害虫類

ゴキブリ・蚊・ハエ・ダニが代表的な物です。死骸や分泌液の存在が不快なだけでなく、害虫類は汚物や食料品に集まり、病原体や汚物を運搬してしまいます。

b.真菌

カビやきのこの仲間をまとめて真菌といいます。(清掃や建築物に関わってくるのはカビです)

種類によって有用な物もありますが、皮膚感染・皮下感染・全身感染など人体に有害な物もあります。

カビの発生原因は温度・湿度・栄養素の3要素で、清掃ではこの栄養素を除去する方法が大切です。

またこの発生原因の3要素は良く試験にも出るので覚えましょう。

c.細菌類

至る所に生息し分裂によって増殖します。温度・湿度・栄養分の条件があると胞子が発芽して増えるという特徴があります。

空気中の細菌数は、一般的に粉じん量に比例しているとされています。そのため、歩行量が多い廊下は細菌数が多い所とされています。

3.化学的物質

アスベストもこれにあたりますが、化学的汚染物質の種類は極めて多いです。

清掃で除去できる物と空気調和設備で対応しなければならない物があります。

さて、問題文を見ていきますとこのように除去対象物の分類ができます。

ア 堆積じん → 非生物的物質(ほこり)

イ ダニの死骸 → 生物的物質(害虫類)

ウ 二酸化炭素 → なし

エ 化学的物質 → 化学的物質

二酸化炭素は除去対象物ではないので「ウ」となります。

2問:ウ

建築製図で一般に用いられている建築記号として、最も不適切なものはどれか。

ア RC:鉄筋コンクリート

イ PS:パイプスペース

ウ ESC:エレベータ

エ AD:アルミニウム扉

2編建築物の構造および設備より

・建築記号の用例

図面においては全部日本語で名前を書いてしまうと見づらい図面になってしまいます。

なのでRC、EVといった記号で部材を表示します。以下は教科書に載っている記号の例です。

CL

RC

KT

DS

PS

ESC

EP

OP

AD

SG

: 天井仕上げ面を指す線

: 鉄筋コンクリート

: コンポジションタイル

: ダクトスペース

: パイプスペース

: エスカレーター

: 合成樹脂エマルジョンペイント仕上げ

: 油性塗料

: アルミ扉

: 透明ガラス

(実際図面を書いてた身としては…微妙なラインラップな気もするがKTとか見た事ないし、清掃に関係するSK(シロップタンク)は載せた方がいいのでは?)

という事で問題文を見ていくと、ウの「ESC」は「エレベーター」ではなくて「エスカレーター」なので「ウ」となります。

※知っている方が大半だと思いますが、エレベーターは「EV」です。

・建築記号の注意

設計事務所が独自で採用してる記号があります。その時は図面に記載されてる記号例(凡例として記号がまとめられてる図面もあります)を確認しなければなりません。

独自の採用とは別に「JIS」「床材メーカー」が定めている記号もあります。

試験とは関係ないですが、実際に図面を描く場合や工事の着工の際は図面の記号の意味を設計事務所と施工会社ですり合わせなければなりません。それに合わせて、図面で仕上げを確認する際も記号の意味を読み解くときは注意が必要です。

※AIによる補足

清掃の仕様書は、室名・作業部位(部位ごとの仕上げ)・頻度・作業方法が大抵指定されていると思います。その時に仕上げがこの記号で示される時もあります。(壁面のEP、OP仕上げ等)

仕上げが分かれば使用してはいけない洗剤や作業法も判別できるので、記号が読めるようになるとトラブル回避がしやすくなります。

3問:イ

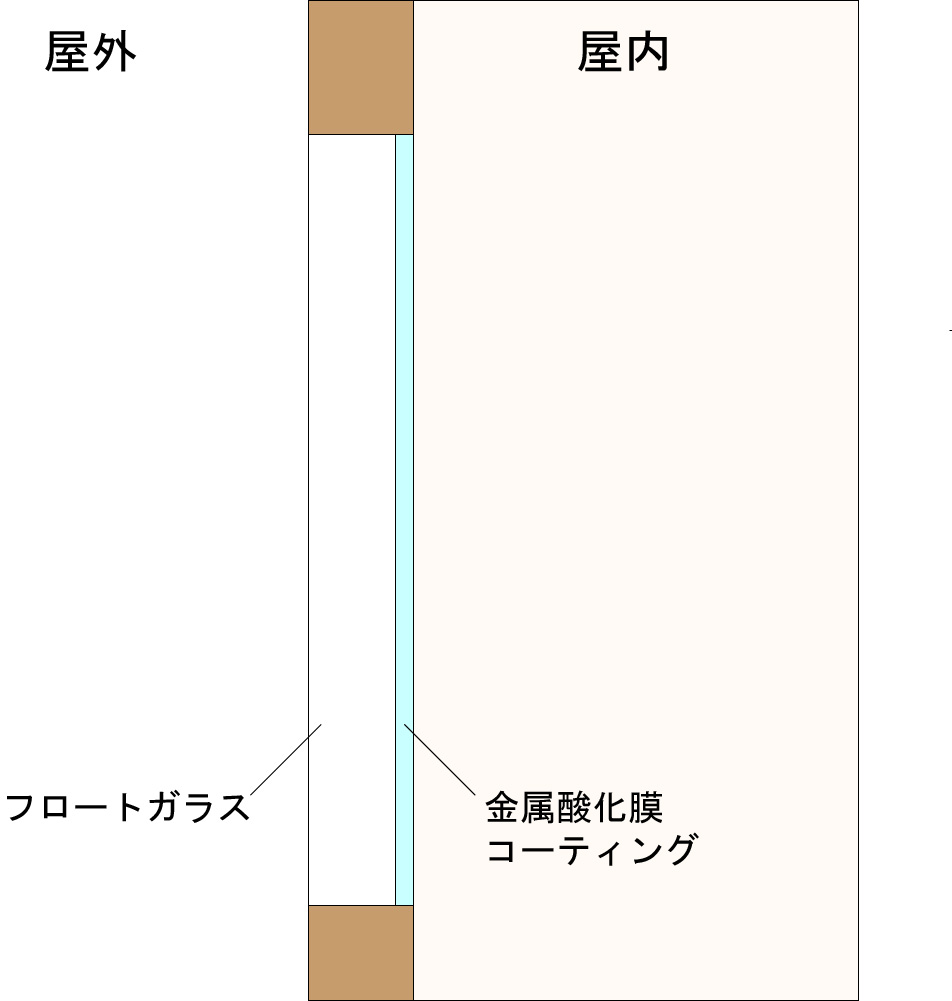

熱線反射ガラスの記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 金属酸化膜をコーティングしたものが多い

イ 金属膜面は傷がつきにくい

ウ 金属膜面は両面の場合もある

エ 酸性洗剤やアルカリ洗剤の使用は避ける

3編内外装材の種類および性質より

・熱反射ガラス

熱線反射ガラスの構造は屋外側はフロートガラス(表面が平滑なガラス)で、室内側は金属酸化膜でコーティングされたガラスを使用しています。※両面被膜の時もあります。

この金属被膜(コーティング)した面は微粉じん(ほこりなど)で傷がついてしまうので手入れに注意が必要となってきます。(フロートガラスの方は一般的な手入れで大丈夫です)

・金属皮膜側の手入れ

- スクイジーを用いる場合水を十分に塗布してから行う、または、スクイジー作業の前に静電気を利用した除塵器具を使用して粉じんを除去してから作業を行わなければなりません。

これは粉じんで傷つく性質があるためあらかじめこれを除去・無力化しないといけないからです。 - 洗剤は中性洗剤を使用する事。

金属皮膜を用いてる事で研磨剤の入ったもの・酸性・アルカリ性の洗剤では損傷する恐れがあるためです。

ここで選択肢を見ていくと熱線反射の傷つきにくいというのは不適切なので「イ」となります。

金属皮膜が傷ついた場合の対応は?

東京外装メンテナンス協同組合様のページでは、熱反射ガラスの傷を研磨によって復元している様子が紹介されています(※ステンレスや鱗汚れなども掲載)。

しかし、この作業は高度な技術・知識・専用機材が必要です。私自身も何度か失敗を経験しています。そのため、以下の点に注意してください:

- 安易に真似しないこと

- 熟練者の指導を受けること

- 練習で成果を出してから、上司の許可を得て行うこと

これを守らずに作業を行えば、取り返しのつかない損傷や高額な賠償に繋がる可能性もあります。

4問:イ

真空掃除機の記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 繊維の間や狭い隙間に入っているほこりを吸引除去できる

イ 落着した微細なほこりを、タオルやダスタークロスで拭く場合よりもよく取れる

ウ 除去したごみやほこりの処置が簡便である

エ 一般の機種では、微細なほこりや細菌がフィルターを通過するものがある

5編清掃機器の種類・構造・使用方法より

・真空掃除機

カーペットのパイルや織目に入ったほこりの除去に欠くことができないマシンです。

記述することが莫大になってしまうので、今回は問題と関連があるメリット・デメリットのみを解説していきます。

・メリット

①繊維の間や狭い隙間に入っているほこりを吸引除去できる。

②除去したほこり・ごみの処理が簡便です。

・デメリット

①落着した微細なほこりは、タオル・ダスタークロスほど取れないです。

②一般的な物では一部可視できない微細なほこり・細菌がフィルターを通過して、排気と共にほこりや細菌が室内にまき散らされる物もあります。

(このデメリットに対応するため、HEPAフィルターといった高性能フィルターを用いた真空掃除機があります。)

この事から選択肢を見ていくと、タオルやダスタークロスで拭くよりよく(ほこりが)取れるという文は誤りなので「イ」となります。

※AIによる補足

・真空掃除機:すき間や繊維の奥に入り込んだ汚れを浮かせて吸う物(吸い取り)

・タオル類 :表面にべったりと落ちた細かい粒子を拭き取る(拭き取り)

それぞれ使う用途が異なり、得意分野が異なります。仕上げの部材や清掃の対象などで使い分けをするようにしましょう!

5問:ア

陶磁器質タイルの記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 表面を研磨で仕上げたものはない

イ 木材風や天然石風に仕上げたものがある

ウ 磁器質タイルは、打てば金属のような音がする

エ 陶器質タイルは、打てば濁音がする

3編内外装材の種類および性質より

・陶磁器質タイル(セラミックタイル)

(これはABC商会さんの物から引用しています。床のイメージとしてはこのようなイメージですね)

陶磁器タイルは「セラミックタイル」や単に「タイル」と呼ばれています。

・釉薬(うわぐすり)のある物・ない物

・表面を研磨仕上げ・ジェットバーナー仕上げ…などの仕上げ方法

・木材風・天然石材風などのデザイン性

…など様々な仕上げ方やデザイン性があります。

・分類(試験でよく出る部分です)

陶磁器質タイルは上記のように様々な種類がありますが、基本的に「吸水率」「焼成温度」「原料」などで大きく3つの種類に分類できます。

| 素地 | 吸水率 | 焼成温度 | 性質 |

| 磁器質 | 0~1% | 1300℃以上 | 硬質・金属音 |

| 炻器(せっき)質 | 10%以下 | 1200℃前後 | 澄んだ音 |

| 陶器質 | 10~15% | 1000℃以上 | 多孔質・やや軟質・ 濁音 |

試験においてはそれぞれの叩いた音の反応(金属音など)は良く出題されるので覚えましょう!

という事で問題文を見ていくと、表面を研磨したものはないというのは誤りなので「ア」となります。

セラミックタイル

試験には関係ありませんが、セラミックタイルはワックスが要らない事からコンビニなどでよく見かけるようになりました。ワックスが要らない理由としては、

- 非吸収性で緻密な素材である事。

- 光沢が既にある。

- ワックスが密着しない事やこれが原因で汚れを引き寄せてしまう。

- ワックスを塗布してしまう事で定期作業が発生してしまう(洗浄・剥離)

このような性質の為ワックスは要らないのですが、傷がついてしまうと除去が難しい素材です。日常清掃でモップで傷を消したり、白パッド(硬質のパッドは傷がついてしまうのでNG)での洗浄をしていく必要があります。

最近では3M様のセラミック専用のメラミンパッド(上の写真の物)があります。実際に使ったことがありますが、ちゃんと黒ずみが取れますし仕上がりも変わってくるのでお勧めです。また専用のコーティング剤もあります。

どの素材にも言えますがそれぞれの専用の洗剤を使うのが一番綺麗になりますね。

6問:ア

建築物の汚染レベルと場所の組み合わせとして、最も不適切なものはどれか。

ア 極重汚染エリア - 湯沸室

イ 重汚染エリア - 下層階の階段

ウ 中汚染エリア - 会議室

エ 軽汚染エリア - 応接室

6編ビルクリーニング作業法より

・ゾーニング

区域によって清掃方法を分ける手法をゾーニングを言います。教科書では基本的なゾーニングが6編、建物の用途ごとのゾーニング(病院、ショッピングセンター等)が7編に書いてあります。

どちらも試験によく出ますが、この問題では基本的なゾーニングを2種類をまとめます。

・汚染エリアごとのゾーニング

- 極重汚染エリア(頻度が多く・汚れが集中する場所)

玄関、ロビー、エレベーター、トイレなど - 重汚染エリア(汚れが集中する場所)

廊下(通路)、下層階の階段、湯沸室など - 中汚染エリア(汚れが分散する場所)

事務所、会議室など - 軽汚染エリア(利用頻度が少ない場所)

役員室、応接室、上層階の階段、ロッカー室、倉庫など

・汚れ方ごとのゾーニング

- トラックオフ・エリア

屋外から屋内による靴の汚れを持ち込まれた時に、その汚れを補足する場所です

(例:出入口や風除室)室内でも異なる床面の接点などもこれに当てはまります。

主に靴底についた汚れをとらえるような場所ですね。 - ファネル・エリア

人の歩行動線が一定の方向に集中する、人が立ち止まる場所の事です。

(例:廊下の突き当りやエレベータ前)

床面と靴底面との接触時間が長い場所と考える事ができますね。 - トラフィック・エリア

歩行量が多く・激しい場所(例:通路やロビー)

床面と靴底面との接触回数が多い場所と考える事ができますね。 - スポット・プロン・エリア

しみやこぼれによる局所的な汚れが発生が予想される場所です。

(例:自動販売機コーナーなど)

この1~4のエリアに当てはまる床面積は、全体の約3割を占めています。

各エリアに分ける事で、それぞれ汚れの程度に応じた適切な作業方法・周期・作業量を決める事が出来ます。(容易な作業計画の検討ができる)

問題文をここで見ていくと、湯沸室が極重汚染エリアになっているため誤まりです。(正しくは重汚染エリア)なので「ア」となります。

7問:ウ

作業の点検評価として、最も適切なものはどれか。

ア どの建築物でも同一の評価項目で点検する

イ 評価頻度は年1回とする

ウ 現場責任者が自主的に評価する場合は定期的に月1回行う

エ 評価対象は汚染度に関係なく設定する

8編品質管理より

この問題は全体を解説してしまうと莫大な量になってしまいますので、選択肢ごとで解説していきます。

・ア:どの建築物でも同一の評価項目で点検する → 誤

評価項目を見ていくと最低限おさえるべき「基本項目」と建築物ごとの事情によって追加される「選択項目(追加項目)」があります。

そのため、どの建築物でも同一の評価項目で点検はしない(選択項目で建築物ごとに評価項目が追加されるため)ので「誤」

・イ:評価頻度は年1回とする → 誤

頻度については誰が行うかで変わってきます。

・責任者:月1回、業務の締めくくりに行う。

・責任者以外のスタッフ:3か月以内に1回(季節を考慮して)

そのため年1回での頻度はどちらとも該当しないので「誤」です。

・ウ:現場責任者が自主的に評価する場合は定期的に月1回行う → 正

イの解説のままなので説明は省略します。

・エ:評価対象は汚染度に関係なく設定する → 誤

評価対象(教科書では評価範囲の部分で解説)ですが、汚染度が激しい箇所に重点を絞って範囲を決定します。これは全てを点検範囲にしてしまうと、時間がかかってしまう事や評価にばらつきが出てしまうためです。

あとは教科書には書かれていませんが、汚染があまりされていないエリアを見たとしても評価する側もメリットがありません。

・汚染がされてないから「良」にするしかない。

・清掃作業の改善点、意欲が見つけにくい(汚れてないため発見しにくい)

・評価する事自体がコストなので、コストを掛けるなら汚染度の高い場所を見てどの様になっているのかを見た方が「改善点」「清掃スタッフの意欲・工夫」などが見つけやすいし、記録しやすい。

といったように、汚染されてない部分を見る事はあまり評価する側としてもメリットがないです。

という事で、問題の選択肢で一番が適切なのは「ウ」となります。

8問:ア

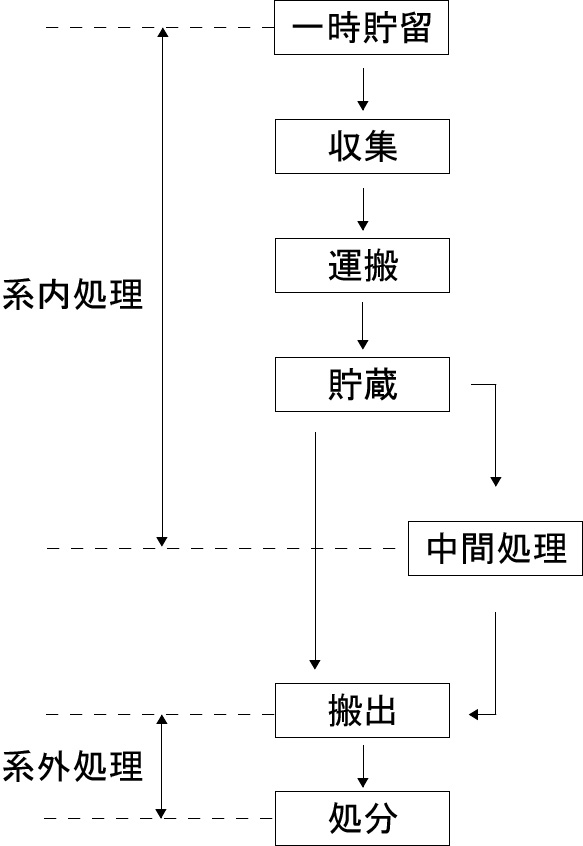

一般的なビル内のごみ処理過程の順序として、最も適切なものはどれか。

ア 収集→運搬→貯蔵→中間処理→搬出

イ 収集→搬出→貯蔵→運搬→中間処理

ウ 運搬→貯蔵→中間処理→収集→搬出

エ 収集→運搬→貯蔵→搬出→中間処理

9編廃棄物の処理方法より

・ゴミの処理過程

以下の図にまとめましたので、まずはそれを見ていきましょう!

本来は一つ一つ細かく説明しないといけないかもしれませんが、今回は大まかな流れのみを解説します。

一時貯蔵は「ごみ箱」「灰皿」(一時貯蔵容器)といったもので、各所に一時的にごみを貯蔵するものです。貯蔵は一時貯蔵されたものを集める場所ですね。(集積所やゴミ庫)

中間処理は「分別」「破砕」「圧縮」「梱包」「脱水」「焼却」などをする事です。例えば、ゴミ庫でゴミを可燃ごみ・不燃ごみといったように分ける事は「分別」ですし、新聞紙をひもで縛るのは「梱包」になります。

このように貯蔵されたごみを加工する事が中間処理です。

系内・外処理は建物の中・外という解釈で大丈夫だと思います。

そのため、「一時貯蔵」されたごみを「収集」によって集め、集積所(ゴミ庫)に「運搬」して「貯蔵」する流れになります。必要となればそこで「中間処理」で仕分けや梱包をし、建物外へ「排出」「処理」してもらうわけです。

よって問題文を見て、収集→運搬→貯蔵→中間処理→搬出と正しく書けているのは「ア」となります。

9問:ウ

消毒薬の殺菌能力に影響する因子として、最も不適切なものはどれか。

ア 使用濃度

イ 温度

ウ 湿度

エ 作用時間

11編感染と予防より

・消毒薬の殺菌力(詳細は2024年 A群 問24参照)

消毒薬の殺菌力は使用濃度、温度、作用(接触)時間の3要素で決まります。

- 濃度

洗剤と同じで濃度が高ければ殺菌効果が高まるわけではない。効果がある濃度が設定されているのでそれに従って使用してください。 - 温度

一般的には20℃以上で使うのが望ましいです。 - 作用(接触)時間

アルコールが10秒~15秒、それ以外は最低3分以上は必要です。また、有機物や汚れがあると効果が低下します。

という事で、湿度は不適切なので「ウ」となります。

ジナーサークル

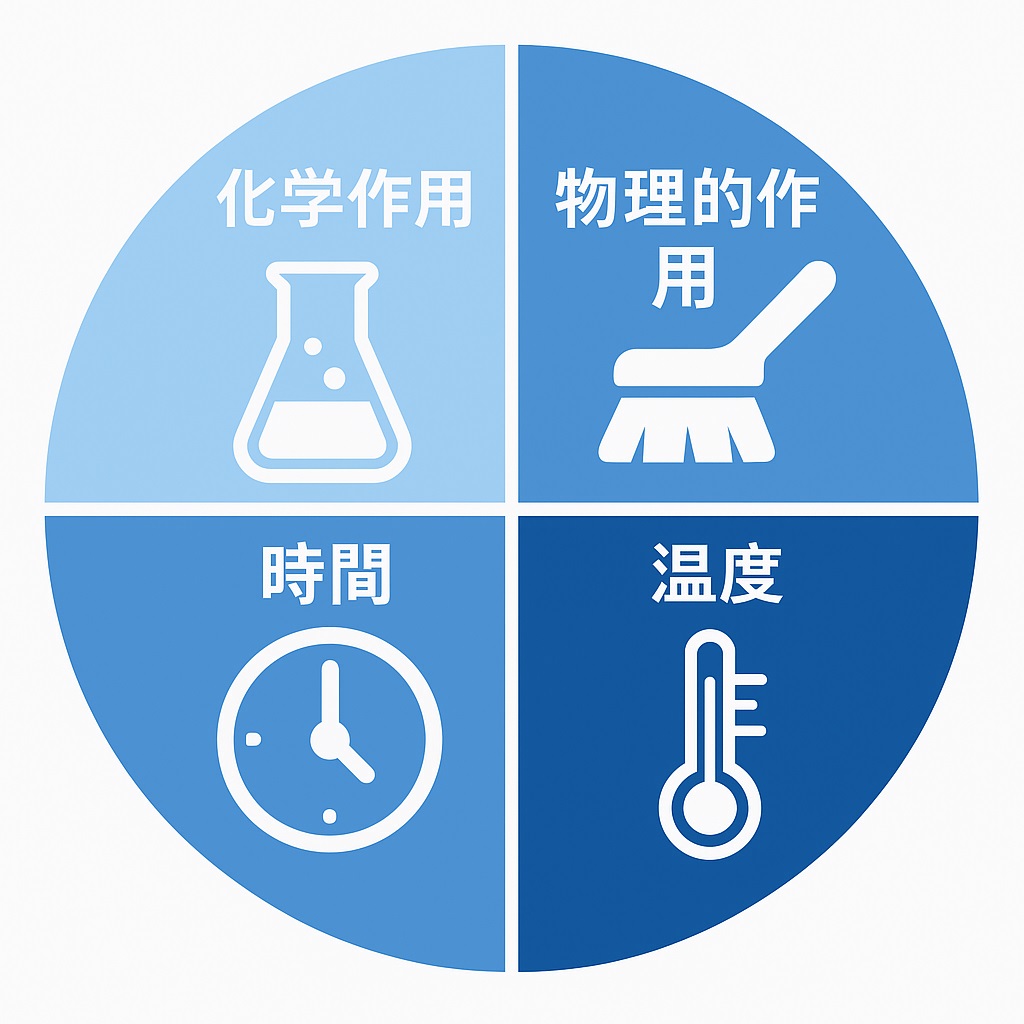

試験に関係ありませんが(というよりなぜ書かれてないのか不思議ですが…)、1959年のドイツでハーバード・ジナーさんという科学者さんが、洗浄力の理論を提唱しています。

これは一般的な洗剤の洗浄力の考え方に当てはめる事が出来るので紹介します。

これは「化学作用(洗剤・助剤などの成分)」「物理的作用(ブラシ・ポリッシャーなどの物理的な力)」「温度」「時間」の4要素で洗浄力を構成するものです。例

・低温で洗いたい→洗剤を濃くする、洗剤との接触時間を長くする

・洗剤の影響をあまり与えたくない→温度の高い溶剤を作る、擦る力を強くする4つの要素はバランスを取り合って、ある要素を少なくする時に他の要素で補うような事が必要になるよという物です。この考え方は日常清掃、定期清掃問わず洗剤の基本的な考え方なので覚えましょう!

10問:イ

ゴンドラ安全規則において規定されていないものはどれか。

ア 製造および設置の許可

イ 使用時の立会い

ウ 性能検査

エ 廃止の届出

12編関係法規より

・ゴンドラ安全規則

これは高所作業の合理化・安全性を確保するための労働省令です。この規則の中では大きく以下のものが規定されています。

- ゴンドラの製造・設置の許可

- 仕様および就業の条件

- 定期自主検査の実施

- 性能検査

- ゴンドラの変更・休止・廃止の届出

また、ゴンドラを操作する場合は「ゴンドラ取扱業務特別教育規定」という特別教育が必要になります。学科は5時間以上(ゴンドラに関する知識、電気の知識、関係法規の3種)、実技で4時間以上の教育を受ける必要があります。

そのため、「使用時の立ち合い」は規定に定められてない為「イ」となります。

使用時の立ち合いについて

ゴンドラ安全規定には確かに書かれていないですが「立ち合い」が必要となる場合があります。

これは管理会社からの指示で必要になる場合、関係のない人が入らないようにするような表示をする必要がある(第18条 立入禁止より)、この18条により人の通る可能性がある部分でのみ誘導員を設ける必要がある…など、主に安全面の確保の為に必要になっている現場も出てきています。

もし、ゴンドラの作業をする必要が出てきた場合は「ゴンドラ安全規定」を一度確認して何が必要なのかは確認した方が良いと思います。

11問:イ

木質系床材の記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 単層フローリングと複合フローリングに分類される

イ 単層フローリングはすべて 1 枚の板でできている

ウ 単層フローリングはアルカリ分で変色する

エ 表層仕上げ剤には樹脂塗装などがある

3編内外装材の種類・性質より

・木質系の素材の特徴

この問題では、全体的な木材の特徴も知らないと解く事が出来ないので木材の特徴を見ていきます。

・表層仕上げ

木質系の床材は、「樹脂塗装」「ワックス」で表層仕上げをします。場所によっては「無塗装」のまま使用する時もあります。耐水性に問題がある素材は耐摩耗性・耐洗剤性の為に塗装の上に床維持剤を塗布します。

しかし、洗浄の際に洗剤が浸み込んで反りやひび割れの原因になる事や、アルカリ分により変色するといった問題が出てきます。

(ここまで見て消去法で「イ」しか選択肢が残ってないですが、深く見ていきます)

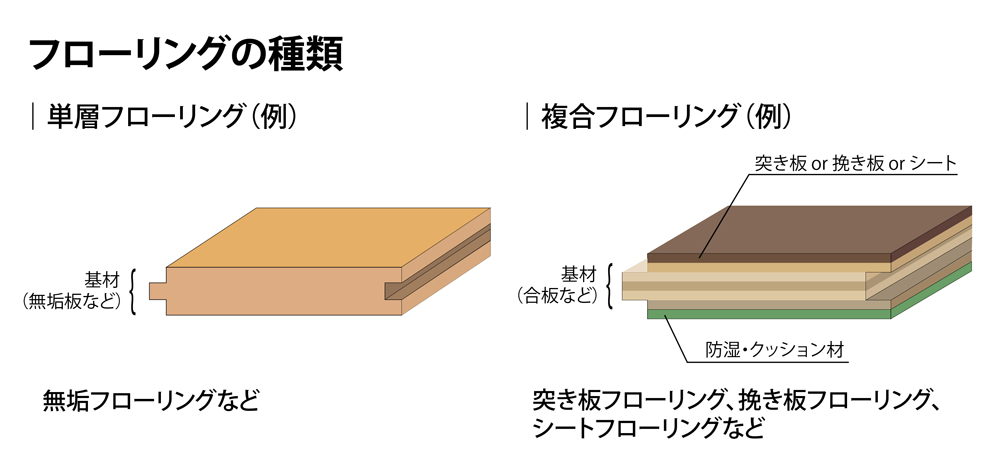

・単層と複合の違い

フローリングには単層と複合があります。

単層は教科書的に表現すると、ひき板を基材とし厚さ方向の構成層(構成層)が一つのフローリングを言う。…わかりずらいのですが、要するに一つの層で構成されてるフローリングです。

複合は教科書的に表現すると、単層以外のフローリングです。…ひき板を基材に表面にシートや合板を張り付けたものですね。

・単層がすべて1枚なのか?

今回の問題で少し考えなければいけないのは「すべて1枚」という部分です。

フローリングボード

(1枚の板をつなぎ合わせる物)

フローリングブロック

(数枚の板を接合した物)

これはどちらも単層フローリングで、フローリングボードとフローリングブロックです。(単層はもう一つモザイクパーケットという物もありますが省略します)

フローリングボードのみの事を考えれば「すべて1枚の板で出来ている」というのは正しいです。

しかし、フローリングブロック(モザイクパーケットもですが)の様に、数枚の板を接合した材料もあるので「単層フローリングがすべて1枚の板で出来ている」と言われると誤りになります。

という事で、上記で書いてあるように単層フローリングがすべて1枚の板で出来ている」と言われると誤りなので「イ」となります。

12問:ア

建築物清掃の目的として、最も不適切なものはどれか。

ア 自然環境の管理

イ 安全性の確保

ウ 美観の向上

エ 保全性の寄与

1編建築物と環境衛生より

・清掃の目的

建築物清掃の4つの目的があります。

(教科書だと目的が何個も出てきますが、「公衆衛生の確保」という枠組みを果たすために「環境衛生の維持」するという目標があり、その「環境衛生の維持」の為に今回の4つの目的がある…と教科書のみだとわかりずらい表現になっています)

1.衛生的環境の確保:衛生的安らぎ

健康被害を与える病原体微生物、建築物の内外装仕上げ材・什器備品に付着してるほこりなどの有害物質、衛生害虫…といったこれらは建築物には人に悪影響を与える物質が多々あります。

こうした、人間によって健康上好ましくない汚染物質・ごみを衛生的に処理して、日々の衛生的環境の確保をしていくこと「衛生的環境の確保」としていて、人達に衛生的な安らぎを与えます。

2.美観の向上:視覚的安らぎ

ここでの美観というのは、目視で判断できる領域の事で主観に左右されます。そのため、見た目が奇麗だからと言って、必ずしも衛生的とは限りません。

床維持剤(ワックス)を塗布する理由としても、衛生的環境の確保というよりはこの美観の向上のためです。

見た目で美しく清潔である事は、人達に視覚的な安らぎを与えます。

3.安全性の確保:精神的安らぎ

床の滑り具合や階段のノンスリップの土砂つまりによる転落など、清掃で汚染物質を適切に取り除く事で事故や設備の不具合を防ぐ事を指します。

これは、人達に精神的な安らぎを与えます。

4.保全性の寄与:物的安らぎ

汚染物質を除去しないと徐々に腐食や摩耗によって、徐々に建築物は損傷物になっていきます。

これを防ぐために汚染物質を除去することで建物の延命を図る事を「保全性の寄与」としています。

またこの事を考えると、清掃をする上で必ず建材の保護という点を念頭に置いて作業をしなければなりません。

この事は人達に物的な安らぎを与えます。

ここで問題文を見て「自然環境の管理」は目的には含まれないので「ア」となります。

この4つの目的と何の安らぎを与えるのかは試験に出やすい部分なので覚えましょう!

13問:ウ

洗剤の種類と性質の記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 洗剤は汚れの分離、溶解、分散などの働きを助ける役目をする

イ 洗剤の必要条件の一つとして、水に溶けないものを溶かす作用がある

ウ 水素イオン濃度㏗ 10 のものは㏗ 8 のものより 20 倍アルカリ性が高い

エ 花崗岩の洗浄には酸性洗剤が用いられることがあるが、注意深く使用する

4編材料より

この問題は洗剤について幅広く出題されているので、選択肢ごとの解説をしていきます。

・洗剤の役割

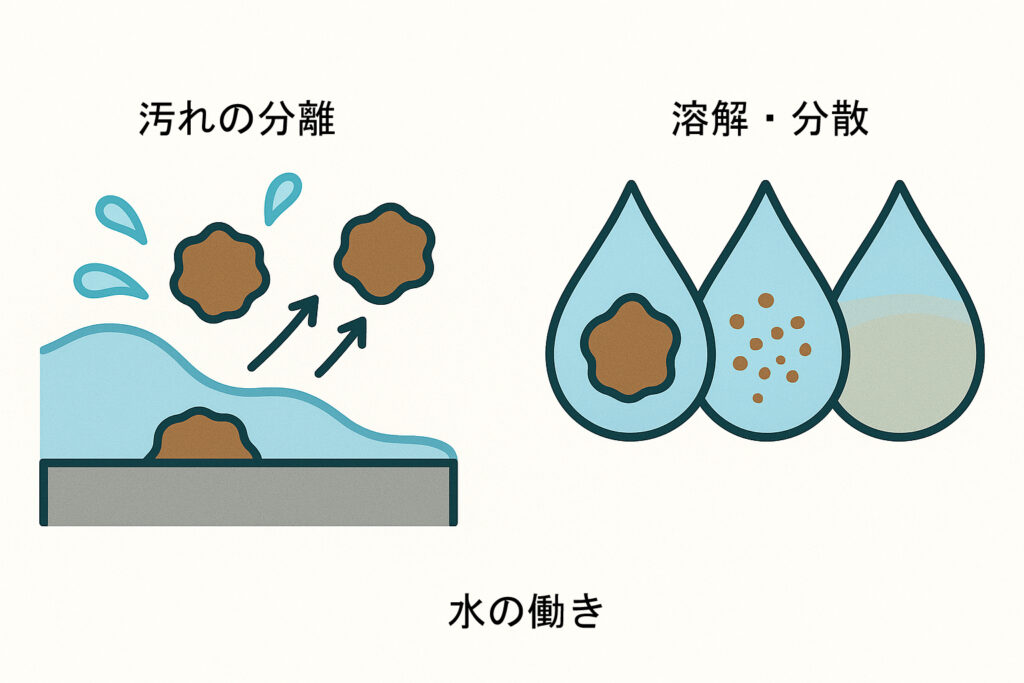

洗浄とは汚れを除去する事ですが、洗剤の目的とはこの洗浄をする事です。洗剤の使用時には水と一緒に使う事が一般的だと思います。

水は非洗浄体から汚れを分離して、汚れ自体を溶解または分散して運び去る働きをしています。

洗剤はこの水の役割を助けて、水の効果を増大したり・補う役目があります。

後は、水となじむことができない油脂汚れを洗剤を使う事で乳化・分散することができるので除去することができます。

・洗剤の必要条件

合成洗剤は種類が多くあり、性質も一様ではありません。そのため、洗浄作用を発揮するために一定の必要条件を満たす性質のものでなければなりません。

(最低限この効果(必要条件)が無いとだめだよね?ってことです)

以下のものが必要条件を一覧にしたものです。

| 性質 | 内容 |

|---|---|

| 1. 湿潤・浸透性のあること | 物の表面を濡らし、物の内部や汚れ物質にしみ込んでいく作用 |

| 2. 乳化・分散性のあること | 油状物質を微粒子として洗剤液中に懸濁させる作用があり、かつ汚れ物質を洗剤液中に分散させる作用 |

| 3. 可溶化性のあること | 水に溶けないものを溶かす作用 |

| 4. 除去性のあること | 汚れ物質と結合した洗剤が、汚れ物質を表面から浮き上がらせる作用 |

| 5. 起泡性のあること | 適当なあわが生じて汚れ物質を包み込む作用 |

| 6. 安全性のあること | 悪臭がなく、人体に害が少なく、かつ建材などを傷めないもの |

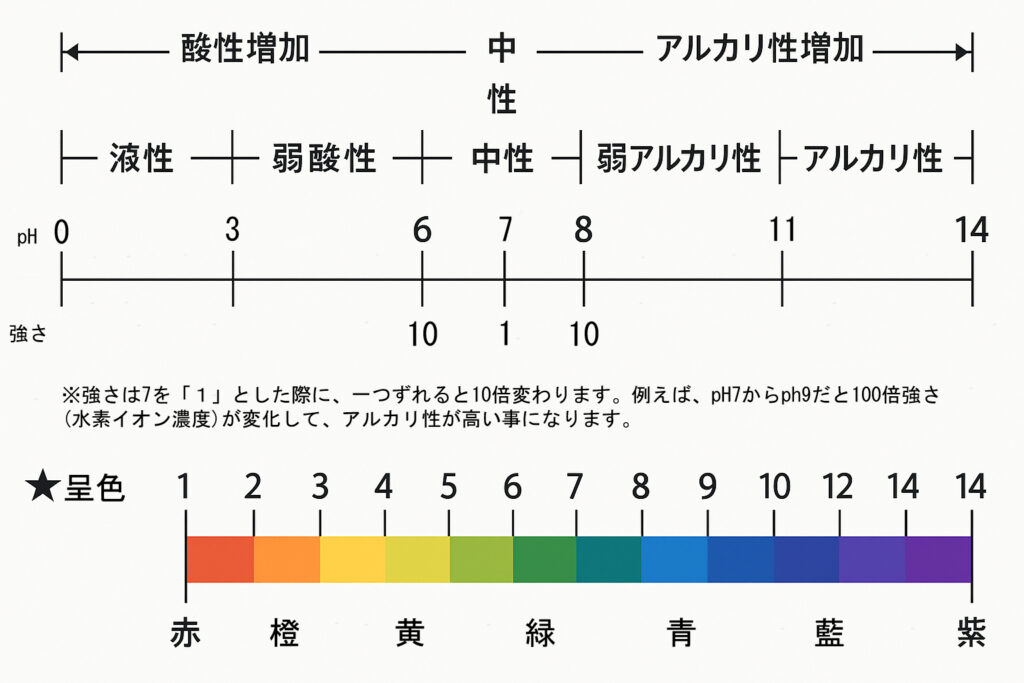

・pHの強さ

酸性やアルカリ性の強さを示す指数をpH値と言います。純水のpH=7を中性として、これより数字が小さい物が酸性、大きい物がアルカリ性になります。

pHを図にしたものがこのような感じになります。試験で大切なのは、強さの関係と色の変わり方です。

pHは1つ単位が変わると10倍(1/10)変化します。

例でpH7からpH8を見た場合10倍アルカリ性が強いです。図には書かれてないですが、pH7からpH9を見た場合は100倍強くなります。(pH6だと10倍酸性、pH5だと100倍酸性が強いとなります。)

・花崗岩と洗剤

花崗岩は酸性やアルカリ性で変色の影響を受けにくい事から、酸もアルカリも使う事はありますが、一般的には中性洗剤・弱アルカリ性洗剤を使用します。

という事で問題文をみて、pH10のものはpH8のものより 20 倍アルカリ性が高いというのは20倍ではなく、100倍なので誤りなので「ウ」となります。

14問:イ

電圧・電流・電力・抵抗の関係を示した式として、最も適切なものはどれか。

ア 電力(W)=電圧(V)÷電流(A)

イ 電力(W)=電圧(V)×電流(A)

ウ 電力(W)=電圧(V)×抵抗(Ω)

エ 電力(W)=電流(A)×抵抗(Ω)

5編清掃機械と器具の種類・構造・使用法より

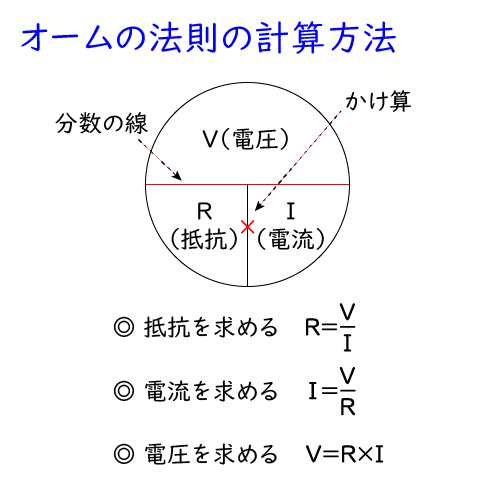

・電圧、電流、電力、抵抗の関係

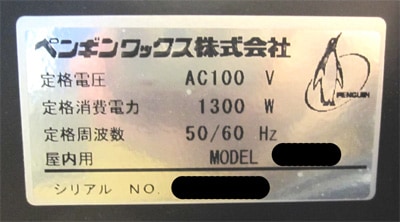

先に言いますが、清掃とあまり関係ない要素な為簡単に行きます。まず、電圧や電流、抵抗は以下の図の関係で表すことができます。

後は、電力(W)は電流(I)×電圧(V)で求める事が出来ます。

先ほど清掃とは関係ないと言いましたが、この関係式は試験に出やすいポイントなので覚えましょう。

という事で、「イ」の式が正しいです。

・周波数

周波数の話も試験に出やすいポイントなので見ていきましょう。

静岡県の富士川を境にして、東日本は50Hz・西日本は60Hz(静岡の東部50Hz、西部60Hz)で分かれています。

注意しないといけないのはモーターです。東日本のモーターを西日本で使用してしまうと回転数が増えるので気を付けましょう。

ここからは教科書に書いてない話で長くなります。

先ほどの50と60の違いに関連しますが、機器(ポリッシャーや送風機など)のモーターの対応周波数には3パターンあります。・50Hz専用

・60Hz専用

・50/60Hz兼用(これなら使用時に特に気にしなくて大丈夫です)これは説明書や機器本体に書かれているので確認してみましょう。

「ポリッシャー 周波数 表示」で調べるとこのような感じで出てきます。 1.東日本(50Hz)の物を西日本(60Hz)で使用すると…

教科書に書かれていたパターンです。これは回転数が増えるメリットで研磨力や吸引力が増えます。しかし、故障しやすくなります。2.西日本(60Hz)の物を東日本(50Hz)で使用すると…

逆パターンです。これは回転数が減るため研磨力や吸引力が落ちます。また、インバーターやタイマー機能があるもの等周波数に関係する機能については、正常に機能しなくなる可能性があります。(蛍光灯では実際に火災事故も起きた事があるようです)

…メリット?ないですよ。

使用例 起こること 実務影響 50Hz専用機を60Hz地域で使用 回転数↑ 過負荷、寿命短縮、モーター焼損リスク 60Hz専用機を50Hz地域で使用 回転数↓ 力不足、吸引弱化、タイマー誤作動など 周波数非対応機を間違えて使う 最悪は火災や誤動作 特に照明・タイマーは注意! というように、機器を使用する際には周波数に気を付けて使用をしたがいいです。

15問:エ

病院清掃における医療面への配慮として、最も不適切なものはどれか。

ア 静かにほこりを立てないよう十分な注意を払う

イ 患者優先に作業を行う

ウ 二次感染防止を意識する

エ 診察よりも優先的に清掃作業を行う必要がある

7編作業計画より

・病院清掃の目的

まず病院清掃の目的は、患者さんに対して常に清潔で衛生的な環境を提供して、快適な療養生活を過ごせる場所を保持する事です。

この事を念頭に置いて医療面への配慮を見ていくとわかりやすいと思います。

・医療面への配慮

病院は患者さんが治療を受ける為の施設なので、患者さん・医療行為優先です。(清掃優先ではないです!)

失礼な書き方になってしまいますが、患者さんは病気で抵抗力が落ちているため、常に二次感染を防がなければならない事を考えて作業をしなければなりません。

これは例えば、ほこりや菌の飛散防止・カーテンレールや絵画といったもののほこりの計画的な除去が当たります。

清掃作業については患者さんの生活の場の為、静かに・迅速に・ほこりを立てないといったものが十分に注意が必要です。

(病院清掃をやったことある身としては、全部重要な事なんで病院清掃の人は絶対に知ってほしいですね…)

という事で問題文で、診察よりも優先的に清掃作業を行う必要があるとありますが、診察の方が優先なので誤りです。なので「エ」となります。

16問:エ

ビルとごみ排出量の関係の記述として、最も不適切なものはどれか。

ア ごみの排出量はビルの延べ床面積に比例する

イ ビルの用途によってごみの排出量に差異がある

ウ ビルで営まれる業務の状況によってごみの量は相違する

エ ごみの排出量には季節による差異はない

9編廃棄物の処理方法より

・ビルごみの量の特性

ビルごみの特性は大きく4つあります。

- ビルの規模・床面積に比例して排出量が多くなります。

排出量がビルで活動する人が多いほど排出量が増えます。そして、活動する人の数はビルの規模に比例するからです。 - ビルの用途によって排出量に著しく差異が出ます。

オフィスビルを1とした際に、店舗ビルは3、ホテル・結婚式で2、医療機関は1.5倍の排出量になります。(2024年 A群 問4の解説参照) - 業務の様態・状況によって変動をして、画一的なものでは無いです。

- 季節によって排出量は変動し、毎月同じではありません。

これらの要因と社会の経済的変化に強く影響を受けるので、普遍的なごみの排出量は予測が難しいです。(難しいから諦めのでなくて、経験則に基づいてデータを集め想定できるようにした方が良いとはおもいますが…)

この事から、ごみの排出量は季節によって変動するため「エ」となります。

17問:イ

リスクアセスメントに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 毎年の安全衛生計画を作成する前に行う

イ 主に行動面の対策を対象とする

ウ 作業手順に従って実行する

エ リスクを見積もりし、数値化することが多い

10編安全衛生より

・リスクアセスメント

各種の危険による不測の被害を最小の費用で効果的に処理するための経営的な手腕の事をリスクアセスメントと言います。(以下は概要です)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| いつ | ・毎年の安全衛生計画を作成する前(年1〜3回) ・新規設備、材料、作業方法導入時 |

| 誰が | ・作業者、監督者、管理者、スタッフ |

| 何を | ・主に設備面の対策 |

| どのように | ・作業を思い起こしながら ・作業手順に従って ・よく話し合う・数値化することが多い |

職場でのリスクを定量的に見積り、対策の優先度を決めてます。

その後リスクを低減させる措置としてリスクそのもの(機械設備や化学物質)の除去・低減、適切なマニュアル、保護具の使用等を管理者や経営陣が検討・実施をしていくことで、労働災害を生じさせない仕組みになっています。

この事から、リスクアセスメントは「行動面」でなく「設備面」の対策なので「イ」となります。

・KY活動

リスクアセスメントに似たものでKY(危険予知の略)活動という物があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| いつ | ・毎日または作業の都度 |

| 誰が | ・作業者、監督者 |

| 何を | ・主に行動面の対策 |

| どのように | ・作業場で現物を確認しながら ・即決即断・数値化しない |

これは作業前や休憩中に従業員がどのような危険があるのか出しあい、話し合って共通化する事で危険のポイント・行動の目標を決め、作業の要所要所で指差故障・作業行動の確認をして行動する事です。

従業員に対するリスクの感受性を鍛えて、リスク回避を目指します。(従業員任せとも言いますが)

18問:ウ

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく事業登録の記述として、最も不適切なものはどれか。

ア 登録事業の種類は 8 職種である

イ 登録の有効期間は 6 年である

ウ 複数の都道府県に営業所を持つ事業者は厚生労働大臣の登録を受ける

エ 登録を受けた業者は、登録業者である旨の表示をすることができる

・建築物環境衛生管理基準に基づく事業登録の記述

まずは、登録事業は8つあります。(2024年 A群 問17も参照)

- 清掃 (建築物清掃業)

- 空気環境測定 (建築物空気環境測定業)

- 空気調和用ダクト清掃 (建築物空気調和用ダクト清掃業)

- 飲料水水質調査 (建築物飲料水水質調査業)

- 飲料水貯水槽清掃 (建築物飲料水貯水槽清掃業)

- 排水管清掃業 (建築物排水管清掃業)

- ねずみ昆虫等防除 (建築物ねずみ昆虫等防除業)

- 1~7の総合業 (建築物環境衛生総合管理業)

この事業登録のポイントは更にいくつかあります。

- 登録は営業所ごとに行われます。

- 有効期限は6年

- 登録を受けた業者は登録業者であることを表示できます。

(当たり前ですが、登録を受けてないのに登録業者であることを表示することは禁止されてます) - 営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける

(複数の都道府県で営業所がある所は、本社のような主たる営業所がある都道府県でのみの登録申請で大丈夫です)

※30日以内申請や変更届の条件など本当にややこしいのですが、とりあえずビルクリの試験対策はここまでで大丈夫です

という事で問題文を見て、登録を受ける時は「厚生労働大臣」ではなく「都道府県知事」なので「ウ」となります。

19問:イ

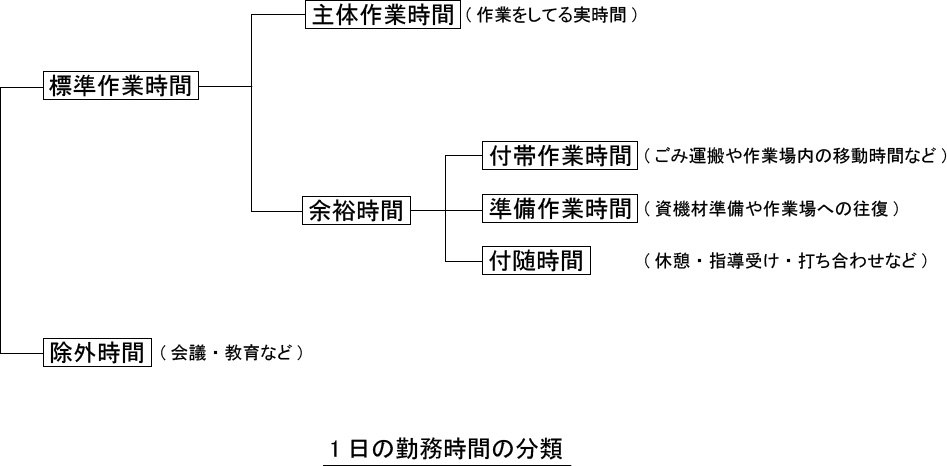

1 日の勤務時間の中で、標準作業時間に含まれないものはどれか。

ア 打合せ

イ 教育研修

ウ ごみの運搬

エ 資機材の準備

・標準作業時間の分類

この標準作業時間の分類は良く出る項目なので覚えましょう!

下記がその標準作業時間の図となります。

標準作業時間には、実作業をしている時間である「主体作業時間」とそれ以外の時間である「余裕時間」の2つが大きくあります。

実際の作業は実作業だけじゃなくて、移動時間や資機材の準備のための時間も必要です。

そのための余裕時間は主体作業時間の12~18%くらい必要となります。

(余裕時間を切り詰める事も出来なくないかもしれませんが…余裕がなくなり負担が大きい現場となり、現場が壊れる要因となりますので、余裕時間は多めに計算した方がいいです。)

これらの標準作業時間とは別に除外時間があります。これは作業とは関係がない時間である会議や教育は作業時間に含めない時間です。(作業の段取りを決める打ち合わせは付随時間に含みます)

という事で、教育研修は除外時間に当てはまるので「イ」となります。

20問:ウ

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、特定建築物に該当する建築物の用途はどれか。

ア 共同住宅

イ 工場

ウ 百貨店

エ 病院

12編関係法規より

・特定建築物

特定建築物はどんなものを言うのかを見ていきます。

- 建築基準法にいう建築物であること。

これは何というと、建築基準法の建築物は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義をされてます。

屋根・柱・壁があり、土地に定着してたら建築物となります。 - 特定用途に供する建築物であること。

建築基準法の施行令に定められている特定の用途がある建築物の事です。これらの用途の建物は、不特定多数が出入りしたり、災害時に援護が必要とされる方が利用する用途の建物だとしてます。

ビル管法における特定用途ので列挙します。(これらの用途は試験でも良く出てきます)

※建築基準法の特定用途とは別物になります。

- 興行場

- 百貨店

- 集会場

- 図書館

- 博物館

- 美術館

- 遊技場

- 店舗

- 事務所

- 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)※8000㎡以上

- 旅館

3.施行令1条に定める延べ面積の要件を満たすものであること。

これは3000㎡以上の建物です。(雑)

ただし、学校教育法1条に規定する学校などは8000㎡以上の建物になります。

※この学校などの8000㎡の物は試験では見たことないので、とりあえず3000が基準で大丈夫です。(出たら申しわけありません)

・特定用途に当てはまらない物

特定用途を全部覚えようとすると大変なので、当てはまらない定番の物を覚えた方が良いかもしれません。

- オフィスビル、事務所

- 倉庫

- 工場

- 研究所

- 車庫、駐車場

- 機械室・変電室などの付属設備用の建物

- 病院、診療所、福祉施設など

あとは規模によっては当てはまってしまいますが「戸建住宅(専用住宅)」「集合住宅(共同住宅)」も当てはまりません。

よって、百貨店はビル管法における特定建築物の用途なので「ウ」となります。

試験に関係ないですが、建物の特定用途は非常に分かりにくい部分もあります。

(建築基準法とビル管法で定める特定用途の違いがあるので)例:病院

病院の場合具体的な根拠が探し切れていませんが、基本的には他の法令で厳しく基準が定められているため「特定建築物」(ビル管法の上)には当てはまらないとしています。

※建築基準法の上では当てはまるので注意です。他にも、研究所でもどの研究所によって特定建築物になるのかも変わってくるなど詳しく見るとクッソ分かりにくいです。

もしビル管法上で管理が必要なのか分かりにくい用途の場合は、厚生労働省のQ&Aを見る事や保健所で確認をしましょう。

21問:エ

建築物の構成のうち構造部材として、最も適切なものはどれか。

ア 間仕切り壁

イ 建具

ウ ぞうさく

エ 梁

2編建築物の構造・設備より

・構造体

建築構造には、構造部材(構造体)と非構造部材の2つに大きく分かれます。

・構造体は軸部(梁や柱)、床、壁、屋根、基礎、地業(杭などの事)の事を言います。

・非構造体はそれ以外の部材です。(建具やクロスなどの仕上げ材など)

という事で、問題文は梁が構造体なので「エ」となります。

22問:ア

洗剤の使用濃度の記述として、最も適切なものはどれか。

ア 界面活性剤は一定の濃度に達すると、分子が集合体をつくる

イ 業務用洗剤は使用濃度を表示することが法律で定められている

ウ 洗剤は 2 倍で使用した場合が最も効果的である

エ ミセルの存在する最高濃度を臨界ミセル濃度という

4編材料より(2024年 A群 10問参照)

「ウ」の2倍の使用は効果的ではない事、「エ」の臨界ミセル濃度はミセルが存在する最低濃度の事。

その為、「ア」「イ」のどちらかで迷いますね。

(ミセルの事を知っていると、一定の濃度に達すると分子が集合体(ミセル)を作るので「ア」となると分かります)

※この問題の解説は、試験には関係ない部分が大半だと思います。

試験対策であれば赤の下線のみで大丈夫です!

・使用濃度の表示

家庭用の洗剤には「雑貨工業品品質表示規程(二十七 合成洗剤)」の(六)「使用量の目安の表示に際しては、使用の適量について具体的に分かりやすく表示する事。」とあるため、表示の義務があります。

しかし、先ほどの方は「家庭用の洗剤のみ」の適用のため、業務用は適用外です。

その為、業務用業務用洗剤は表示は特に定められてない為「イ」は誤りとなります。

(とはいえ、事故防止のため表示がされている物が大半だと思います)

・安全データシート(SDS)

業務用の洗剤は確かに表示義務は定められていませんが、安全データシート(SDS)が必要となってきます。これは、化管法(14条)によって定められています。

※大体、第一種(または、二種)指定化学物質が洗剤には含まれているので、清掃で使用してる洗剤の多数はSDSがあるはずです。

2024年に労働安全衛生規則により化学物質管理者の選任が義務付けされました。

(保護具も同様で「保護具着用管理責任者」の選任も義務です)

そのため、使用している洗剤については安全データシートを誰でも見れるようにしなければならないです。データシートは検索で調べるとメーカーがPDFで配布しています。(もしくは問い合わせでデータを貰う事が出来ます。)

それらをタブレットで見れるようにするか、紙で誰でも見れるようにしましょう!

23問:イ

ビルの汚れ物質のうち、有機質に分類されるものとして、最も適切なものはどれか。

ア 土砂

イ プラスチック類の粉末

ウ 燃焼によって生じた灰

エ 金属などの鉱物粉

6編ビルクリーニング作業法より

・汚れの分類

汚れの分類は無機質、有機質(植物・動物・化学)の2つに分かれます。

| 分類 | 種類 | 具体例 |

|---|---|---|

| 無機質 | – | 土砂・金属などの鉱物粉、燃焼によって生じた灰・炭素粒子など |

| 有機質 | 植物性 | 衣服・紙類の摩耗粉、木材粉・包装材料の摩耗粉、タバコなど |

| 動物性 | 衣服・皮革製品の摩耗粉、羽毛粉・ふけ・毛髪など | |

| 化学性 | 化学繊維粉、プラスチック類の粉末など |

という事で、問題文のプラスチック製の粉末は「有機質 科学性」の汚れなので「イ」となります。

2024年B群1問の「清掃の除去対象物」

・非生物的物質(ごみ・ほこり・汚れ)

・生物的物質(害虫・真菌・細菌)

・科学的物質この「清掃の除去対象物」と「汚れの分類」は内容が似ていてごちゃごちゃになってしまう部分でもありますので、注意しましょう!

24問:ア

建築物清掃の改善の着眼点として、最も不適切なものはどれか。

ア 仕様書や作業基準表に限定されている

イ 衛生的環境の確保がなされている

ウ 建築物全体が快適環境となっている

エ 安全が確保されている

8編品質管理より

・改善の着眼点

改善の着眼点としては以下のポイントがあります。

- 仕様書や作業基準表に限定しないで建築物全体として「衛生的環境の確保」「建材の保全」「美観の維持」「安全の確保」がされているか着目する。

- 建築物全体が快適環境になっているか着目し、改善点を考える。

このポイントを念頭に置いて、関係者によく連携を取って進める事が必要です。その改善をするために現場の実体分析が必要にもなっていきます。

- 作業環境で品質向上・効率化を妨げてる妨げている要素はないか?

- 廃棄物処理が衛生的・安全的で効率的か?

- 使用する機械機器やケミカル類は環境保全を損なうものではないか?効率的・効果的か?

- 作業計画・業務仕様は快適環境を提供出来て、効率的な内容か?

と改善点の着目をして、その改善の活動をするために実態分析をこれらのポイントに沿って行う必要があります。

よって、改善の着眼点は仕様書や作業基準表に限定しないで全体的に見る必要があるため、「ア」となります。

25問:ア

屋外から屋内に靴による汚れが持ち込まれたときに、床面がその汚れを捕捉する場所として、最も適切なものはどれか。

ア トラックオフ・エリア

イ ファネル・エリア

ウ トラフィック・エリア

エ スポット・プロン・エリア

6編ビルクリーニング作業法より

・ゾーニングの確認

ひとまず2024年B群6問の解説の内容にて

- トラックオフ・エリア

屋外から屋内による靴の汚れを持ち込まれた時に、その汚れを補足する場所です

(例:出入口や風除室)室内でも異なる床面の接点などもこれに当てはまります。

主に靴底についた汚れをとらえるような場所ですね。 - ファネル・エリア

人の歩行動線が一定の方向に集中する、人が立ち止まる場所の事です。

(例:廊下の突き当りやエレベータ前)

床面と靴底面との接触時間が長い場所と考える事ができますね。 - トラフィック・エリア

歩行量が多く・激しい場所(例:通路やロビー)

床面と靴底面との接触回数が多い場所と考える事ができますね。 - スポット・プロン・エリア

しみやこぼれによる局所的な汚れが発生が予想される場所です。

(例:自動販売機コーナーなど)

問題文は、「屋外から屋内に靴による汚れが持ち込まれたときに、床面がその汚れを捕捉する場所」を聞かれています。この事を表しているのは「トラックオフ・エリア」の事なので「ア」となります。

※AIによる補足

トラックオフ・エリア、以下の内容で建物全体の汚れの拡散度合いが大きく変わります。

- マットの選定

- マットの設置位置

- 清掃頻度

これは具体的な対応として…

- 吸水マットとブラシマットの組み合わせ使用

- 出入口に2m以上のマット設置

- 汚れの観察記録で交換タイミングを判断

IICRC R100(繊維床の解説)でも玄関マットの効果は書かれてるのですが、トラックオフでどれだけ外からの汚れを室内に入れないようにするのかは重要になっていきます。

これで2024年のA群・B群の解説が終わりです。できるだけ早く23年、22年も解説を書いていきます。

長くなりましたが、お疲れさまでした!

(もしかしたら、先に教科書の内容をまとめるかもしれませんが…)