前置き

私が業界に入った時に全員が指導する際言う事や作業方法が違うので「誰が正しいのか?」っと考えビルクリ一級やビル管、今は日本清掃技術者協会の勉強会にいける時に参加して技術を優先して仕事をしてきました。

適切な技術が顧客の満足感を上げ、満足感から賃金を上げる事が出来る。

そのための技術だと考えたからです。

業界に入った当初(10年前ぐらい)は、この顧客の為に私は頑張ろう!という方が全体の3分の1ぐらい居たと体感で感じていますが、近年あまり見かけなくなってしまったような(私の周りだけかもしれませんが)感じています。

技術の考え方の違い

先に私の自論として結論を出すと技術は目的を達成する為の手段だと考えます。その目的の違いから周囲とのズレを感じるのだと感じます。

私は上記で書いたように、技術力を上げることで早く綺麗に作業を行い顧客の満足感を与え、その結果で賃金が上げる材料を作る・上がると考えてます。

周囲は早く作業を終わらせ自分を楽にする為の働き方をする為に早く終わらせる技術を身につけているように感じます。

周囲の考え方も間違ってはいないとは思います。が、私としては必要以上の時間を余らせているぐらいであればプラスアルファで顧客の為に仕事をすれば自分の評価も上がるのにな…と思うのです。

国や業界は何処を目的にしているのか?

長い前置きになってしまいましたが、技術は目的を達成する手段だと考える上で、まず前半では国や業界が何処を目的に清掃をするのかをまとめます。

後半では、その上で私が何処を目的に仕事をすればいいのかと自論をまとめてみようと思います。(後半は読者の皆様にとっては価値があるか分かりませんが、自分の考え方をまとめたいのもあり書いていきます。)

清掃業界としての考え

清掃の4つの目的

ビルクリーニング技能士1級の教科書にて

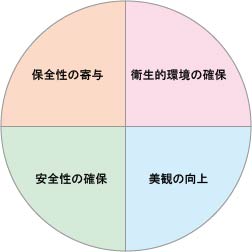

まずはビルクリーニング技能士(以下ビルクリ)の教科書ではどう書いてあるか見ていくと、衛生的環境の確保・美観の向上・安全性の確保・保全性の寄与の4つが目的だとしています。

・衛生的環境の確保とは、建物に存在するごみ・ほこり・菌といった人体に有害になりえる物を衛生的に処理をして衛生的な環境を確保することが目的だとしています。

・美観の向上は言わずもがなでありますが、見た目をよくする事も目的の一つで床のワックスも衛生というよりも美観の為行っていると明記しています。多くの利用者にとってこの点を重視しているため、この部分が大きな要素にはなっている。

しかしながら、見た目が奇麗だとしても必ずしも衛生的であるわけではありません。

・安全性の確保とは、建物を正常かつ安全に設備などを利用するために不具合になりそうな土砂・ほこり・ごみ…などといったものを取り除く事です。例えばエレベーターの溝に溜まっている土砂を取り除く事や、エアコンなどの空調設備の埃をとり空気の流れを良くしたりなどがあてはまります。

・保全性の寄与とは、建物の延命化を図るためと考えた方がわかりやすいです。建物による土砂、汚染物質といったものによる建物の劣化を防ぐためこれらを取り除く事が必要となります。(もちろん建材に影響を与えない方法で)

これは廃墟などを想像すると清掃しないとどうなるのかイメージがしやすいと思います。そのような状況を生まないためにも清掃をしないといけないとしています。

清掃の使命とは?

これらの目的を踏まえた上で、清掃の使命とは衛生環境を維持する事だとしています。

これは、衛生環境を維持することで快適な空間を作るだけでなく、利用者(自分も含め)質の高い生産活動を作り出すことができるとしています。

その環境を作るためにも新しい素材・建材に対して知識・技術・安全な技法を考えなければいけないですし、ごみやほこりなどを取り除くといった清掃の作業自体は必要だ…としています。

「建物清掃の実際」という著書より

この「建物清掃の実際」という本は、1971年に日本のビルメンテナンス業の清掃業務のマニュアルとして発売された本です。

ビルメンテナンス協会が改訂や復興をして現在でも通じる清掃の教科書でもあります。真剣に清掃をやる方は先ほどのビルクリの教科書よりも安く・実用性もあるので買う価値が大いにあります。

その中にも清掃の目的と、国としてどういう流れで清掃を位置づけているのか書かれているので見ていこうと思います。

目的と現状

良好な生活環境を維持回復するために行う異物排出行為と明確に示しています。

また、生活の過程で生じた異物を排除し、私達の生活の円滑な営みを妨げないようにする行為とも言っています。

ですが

現状は多くの人々(清掃作業員も含め)は、必ずしも明瞭な目的意識がなく、漠然と清潔感の満足を追い求め清掃をしています。どちらかと言えば、汚いから綺麗にするといった本能的・気分的な物で清掃をしているため、目的とまで昇華できている段階にない。

先ほどのビルクリの4つの目的(衛生的環境・美観・安全性・保全)で美観・安全性・保全も目的となりうるが、衛生的環境(環境衛生)の確保が第一の目的だとしています。この環境衛生の整備並び回復が主目的であり、他の3つに関しては主目的になりえるかもしれないが、あくまで第一優先するべきは環境衛生だとしています。

環境衛生と国の方針

なぜ環境衛生を優先しているかというと、歴史的な背景があります。

時代は昭和40年代になりますが、ビルの巨大化・大多数の利用により衛生面の影響が大きく影響が出ていました。(空気環境・水質の悪化、清掃技術の未成熟によるほこり・カビの堆積、感染症のリスク…など)

この為、国としては環境衛生という面に大きく重視しなければならなくなりました。

実際に昭和41年公害審査会による「多人数利用建築物の衛生基準の設定について」の中間答申や、社団法人空気調和衛生工学会の「ビルディングの環境衛生基準に関する研究」といったものにより、国や法人が建物に対する研究や基準に関しての研究がしています。

これらが基礎となり昭和45年に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管法)が交付・施行をされます。特定建築物と言われる規模の物に対しては、一定の管理基準を設けて、建築物環境衛生管理技術者(ビル管)といった有資格者の技術者を選任する必要が出てきました。

他にも「労働基準法」「労働安全衛生規則」「ILO120号勧告文」が交付・施行していきますが、これら3つは清掃と大きく関係しています。

これらにより清掃の基準を定め、家庭の清掃の延長だったものを適切な管理が必要な技術職となりました。

この流れで大きい所は国が「清掃」というものに関して、社会的地位を著しく向上をさせて、一定の地位を与えている事が大きいと思います。(2025年現在、所謂賤職として見られ、弱者だの格下に見られがちだが…)

まとめ

この職に就いてる方々も国が清掃に対して一定の地位を確保しようとしたり、そもそもの目的を理解している方が少ないと思います。(私の周りや会社だけかも知れませんが)

衛生環境の確保という大目標がある上で、後半でなぜ清掃をするのか自論をまとめたいと思います。

長い文章になってしまいましたが、ご精読ありがとうございました!