はい、二等兵です。前回世界的な流れで「なぜ清掃をするのか?」を見ていきました。

感染症との闘いでナイチンゲールの「看護覚え書」で清潔にすることが有効だと分かり、清掃の重要性というのが分かったのが前回の要約です。WHOが設立され、世界的な取り組みをしていきましょう!となりましたが日本ではどう進んできたのか?見ていきます。

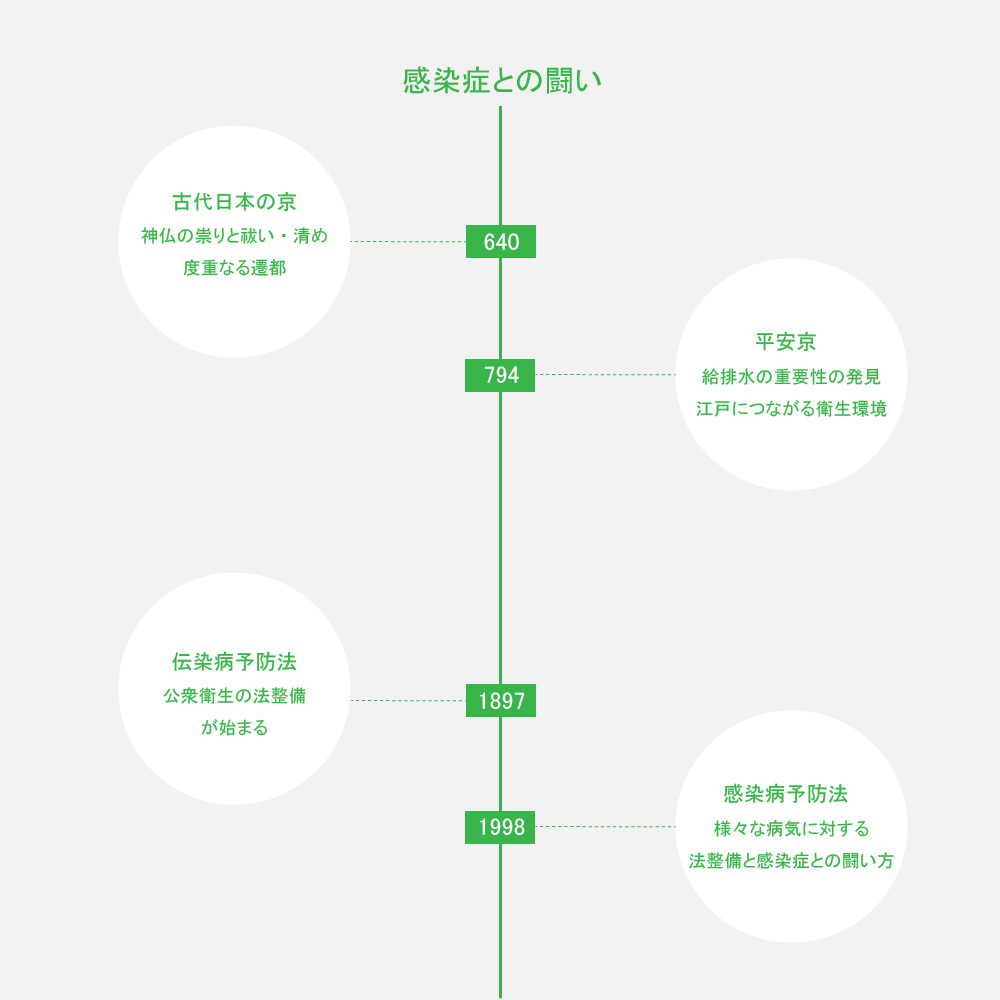

まず大まかな流れ

かなり大まかな流れになりますが大きく分けて二つあります。

「遷都による水の重要性」「伝染病・感染症の法整備」この二つの流れが日本における大きな流れだと考えます。では見ていきましょう!(ベースは作業監督者のテキストです)

遷都による水の重要性

感染症と神社

海外の歴史の話をした時と共通しますが「感染症との闘い」これが日本でも古代から課題になっていました。日本では死を「不浄」と見られ、死によって肉体が徐々に腐っていき伝播していくことから恐ろしいものと見られていました。

不浄のものを祓うものとしてイメージが沸くのが「神社」だと思います。実際に主要の神社には付近に「祓川」と呼ばれる水場があります。今でもお参りの際に手水舎で手や口を清めると思います。その風習は古来からも共通しており、神社の参拝の際はその水場で身を清めてから参拝するという習慣にあったようです。

…

なんで「神社」の話をしているの?となりますが、ここに「清掃」のルーツが隠されてるからです。(念のため書きますが私は無神論者です。宗教の回し者ではありません)

「お祓い」「禊」の画像ですが、この両方は罪や穢れを追い出すために行うものです。

- 禊 →身を清める →清

- お祓い →汚れを掃う →掃

とやや強引ではありますが、不浄な物の対処の方法として神道がルーツとなって「清掃」という言葉が誕生します。(異論はあると思います)

もう一つは身を清める事…つまり水で身体を清潔にすることが穢れ・不浄から防ぐことを古来の日本では知られて「禊」や「参拝の習慣」として人々に知られていた事もわかりますね。

遷都の歴史と理由は?

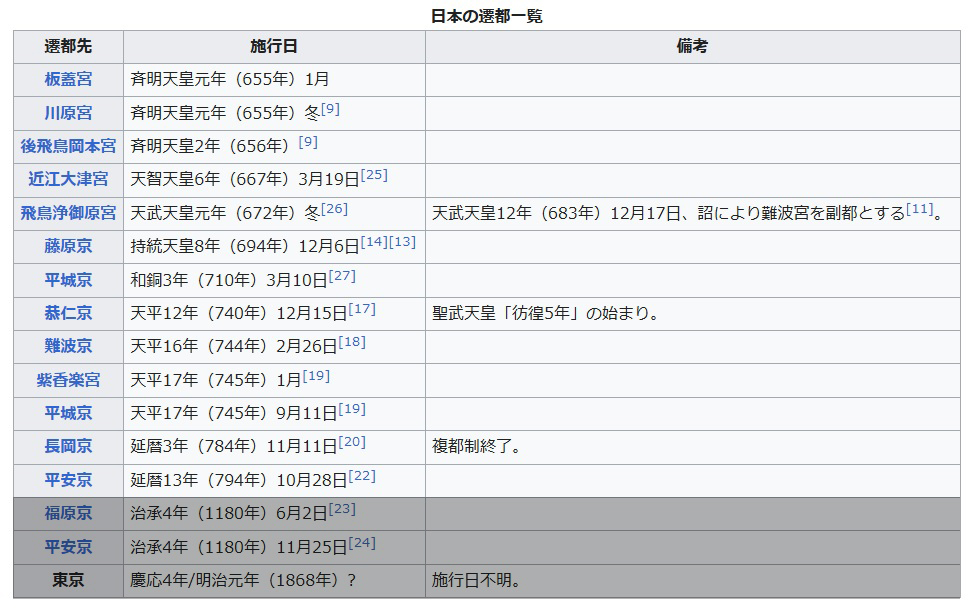

これはwikiからの引用ですが、以下のものは日本の遷都の歴史です。

655年~794年までの約150年近くで13回の遷都が行われていることが分かります。

(福原京は平家と源氏の争いにより、平家が福原京の維持が困難だとして平安京に戻っています)

遷都の数がなぜこの短い間隔で多いのかというと、清掃作業監督者のテキストによると「人口の拡大」「病気の蔓延」「衛生環境の悪化」が理由とされてます。世界編と同じで、この時代病気の正体というのはわかっていません。

そのため、病気=神仏の祟りとして人々は考え、都市を作っては放棄を繰り替えし、病気から逃げるために遷都をしていたと考えられます。

平安京でなぜ落ち着いたのか?

ここで見るべきは、平安京で遷都がなぜ止まったのかを見なければいけません。

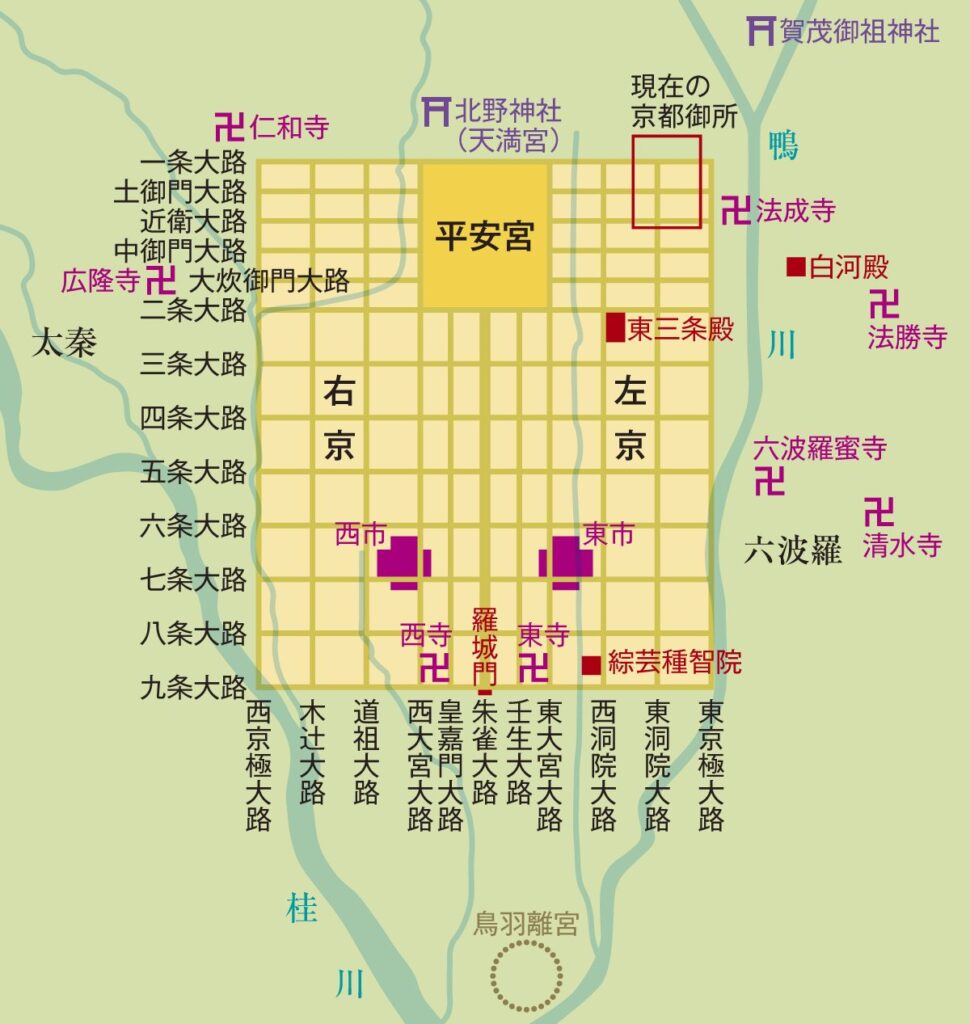

まずは地図を見てみましょう。

注目するべきは「鴨川」「掛川」の二つの川に平安京が挟まれていることです。

この河川によって給排水が確保できたので衛生環境の維持が可能となりました。また地下水も豊富だったため水資材が豊富だったのも大きな点です。

この時に日本で水資源の重要性が分かり、後の江戸幕府でも玉川・神田による上水道の確保や下水道の整備をすることで衛生的環境を整備したとされてます。

感染症の法整備

伝染病予防法の誕生

日本で感染症による法整備が始まったのは1880年の「伝染病予防規則」が始まりです。

これについては検索しても詳細な中身が分かりませんが、これを基に1897年に「伝染病予防法」が誕生します。

コレラ・赤痢・ペストといった10種類の病気に関して「伝染病」と定めて、予防の方法を定めたものです。これの考え方については、近年起きたコロナと通じる物もあり、隔離対策についてもこの法により進められた時代でもあります。

感染症予防法へ

伝染病予防法が運用していく中で「性病」や「エイズ」といった病気が出てきます。これらは「ウイルス」によって発生しているという事が1980年代に判明していくとともに、伝染病予防法だけでは対応できないのでは?と考えられるようになります。

1998年に「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」を統合した感染症予防法が定められます。(2007年に「結核予防法」も統合されます)

この法の登場により感染症の予防・蔓延防止をすることでの公衆衛生の向上・増進を目指し、国境での水際対策を定めたり、国・地方自治体・国民・医療従事者の責務を定めました。

…建築物衛生法は?

伝染病予防法の裏で…

1897年に伝染病予防法が誕生した事や、国民の所得が増えたことにより豊かな生活ができるようになりましたが同時に公害も誕生しました。都市部の発展も増えたこともあり、公害対策基本法を細分化し「水質汚濁防止法」「廃棄物処理法」…などの公害防止関連法が徐々に整備されていきます。

また、この時期から建築物も増えていき「空調設備」「給排水」「清掃」「廃棄物処理」と様々な問題が発生していきます。シックハウス症候群、飲料水の汚染、不衛生な環境によるネズミや害虫の発生が問題として出てきます。

建築物衛生法の交付と良好な環境を目指して

1966年に「多人数利用建築物の衛生基準設定について」という問答が行われた際に…

- 建築物の衛生設備・建築物の維持管理についての規制指導が不十分

- 環境衛生の基準の設定、専門技術者制度の創立を目指す必要がある

という事が話題に上がりました。そのことを受け、与野党共同で法律の提案をし衆参の全会一致で可決し「建築物衛生法」が公布されました。(環境衛生の維持について、法整備が必要なほど重要性があると認められた事を示しています。)

これにより「空気」「給排水」「清掃」「ネズミ・昆虫などの防除」などが明確な基準が定められ良好な環境を維持することで、公衆衛生の維持を目指すことになります。

と、ここまでが日本における清掃の大まかな歴史的な流れです。

世界編でも共通してますが、感染症からどう戦うのか?がルーツとなり日本の場合は…

- 水による衛生、給排水の重要性の早期発見

- 民衆風習で身を清める・払うという事による「清掃」という言葉の発生

- 感染症の対する法整備、建築物における法整備をすることでの公衆衛生の向上による感染症の防止

とこれらが見えていきます。普段行っている清掃では見えにくいかもしれませんが、生死に関わるものととして神道をルーツとして法整備も必要なほど重要なものだという事が広がればいいなぁ…と思います。

ご精読ありがとうございました!